2025年5月

570人の発話データから読み解く「世界に通用する英語力」とは?

〜スピーキングテストの開発を通じたコミュニケーションの本質の追求 〜(後編)

後編では、570人もの回答音声をもとに構築したコーパスから、どのようなことが見えてきたのか。その面白い分析結果について、神澤先生にお話しいただきます。

また、神澤先生はコーパスを含めた貴重な研究データの一般公開を重要視されており、誰もが自由にそのデータを使って、さまざまな技術開発を行えるようにされています。

そこには、一体どのような考えや意図があるのでしょうか。

コーパスから見えてきた「流暢性」をあげるポイント

スピーキングの分析において、最近特に注目しているのが、発話の流暢性です。

どのようなポイントを押さえて話すことで、よりスムーズに、滑らかにコミュニケーションを行えるのか、コーパスをもとに分析を行なっています。

具体的には、採点者が流暢性に関して高評価をした場合、そこにはどのような共通項があるのかなどを分析しています。

そこで、見えてきたポイントをいくつか紹介したいと思います。

フィラーの使用は4%程度が心地いい

1つ目は、フィラーの使い方です。

フィラーとは、「えー」「あのー」など、話の流れをつなぐために私たちが無意識に使っている言葉です。英語ではuhやyou knowなどがあります。

一般的に学習者の発話にはたくさんのフィラーが含まれており、それが流暢性を下げると言われています。つまり、フィラーが多いと相手に伝わりにくく、聴きづらい英語になるということです。

スピーキングテストでも、フィラーをやたらと使いすぎている場合や、文頭にフィラーを使っている場合は、採点が著しく下がる傾向にあります。

では、フィラーをまったく無くしてしまうのがいいかというと、実はそうではありません。

フィラーには発話と発話を繋ぐ役割があり、全くない状態よりも、発話をスムーズに聞こえさせる効果があります。

では、どのくらいがベストなのか、これもコーパスの分析から見えてきました。

フィラーの使用頻度が全体の4%程度の時、最も流暢性の評価が高くなっていたのです。私たちが持っているネイティブスピーカーのデータでは、フィラー使用率が3.5%であることからも、この数値は妥当と言えるでしょう。

ただ、フィラーが4%程度になるように意識して話すのは現実的には不可能なので、スピーキング力が向上した副産物として、フィラーを適度に使って話せるようになると考えるのがよいでしょう。

コロケーションの習得モデルの構築

コロケーションとは、日常的によく使う単語の組み合わせのことで、たとえば make an effort(努力する)、catch a cold(風邪をひく)などがありますが、これらは一つのかたまりとして覚えてしまった方が、よりスムーズに会話ができるといわれています。

コロケーションを知識として持っている日本人は多いかと思いますが、会話の中で状況に応じて、瞬間的に判断しながら使うことはなかなか難しいようです。

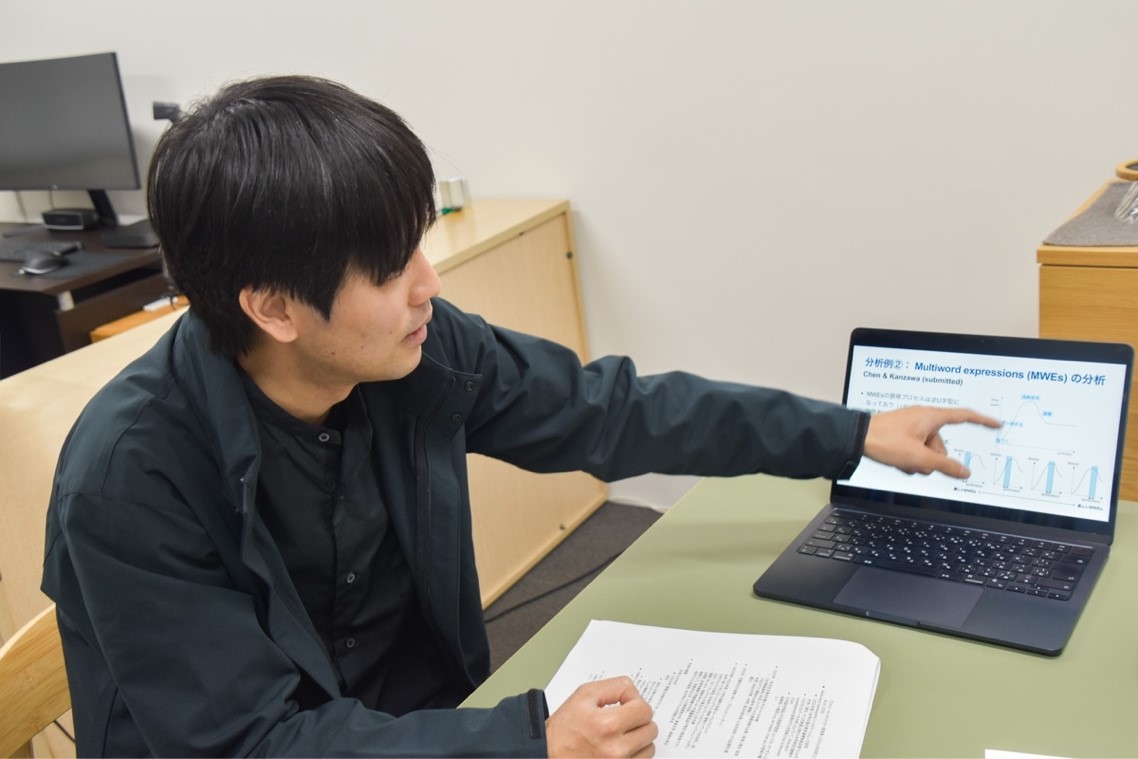

そこで、2022年からオーストラリア・メルボルン大学の研究者とともに、コロケーションに関して共同研究を行い、「コロケーションの習得モデル」を提案しました。

(メルボルン大学滞在時の写真)

その際に参考にしたのが、本学のスピーキングテストの回答音声をもとに構築したコーパス、KISTECです。これを使って英語を勉強している人が、コロケーションを自然と使えるようになるまでのプロセスを分析したところ、コロケーションのタイプに関係なく、すべてに共通する特徴が見られることがわかりました。

① まず、最初の段階では、覚えたてのコロケーションを過剰に使用する傾向が見られます。覚えたて の言葉は、嬉しさも相まって、ついつい使ってしまうことがありますよね。

② ピークを越えると、徐々に使う頻度が調整されていきます。

③ そして、最終的に適切な頻度に落ち着く傾向が見られます。

グラフにしてみると、以下のように「逆U字型の曲線」を描きます。

つまり、勉強している人が今どのステージにいるのか、それによってコロケーションの使用状況が異なるということです。

日本人はcan や must を使うのが苦手?

また、コロケーションを研究する中で分かったことは、学習者にとって難しい表現であればあるほど、この「逆U字型の曲線」の開始のタイミングが遅くなるということです。

そして、私たち日本人にとっては、助動詞+動詞からなるコロケーションを使うことが苦手なようで、習得のタイミングが遅いことがわかりました。

理由の1つには、canやmust, wouldやcouldなどの助動詞が持つ意味が抽象的で曖昧な部分が多い点と、英語の助動詞とぴったり対をなす文法カテゴリーが日本語にはないからだと考えています。

この結果から、助動詞+動詞という表現は、他の比較的簡単な表現をある程度習得できてから学習するのがいいと考えられます。

このようにコーパスを分析していくと、学習者が使う英語の様々な特徴や、英語学習へのヒントがみえてきます。

これらの分析結果を、英語教育やテスト開発、教材開発に応用することで、より効果的なスピーキング能力の向上に貢献できると考えています。

AIを活用した新しいスピーキングテストの開発

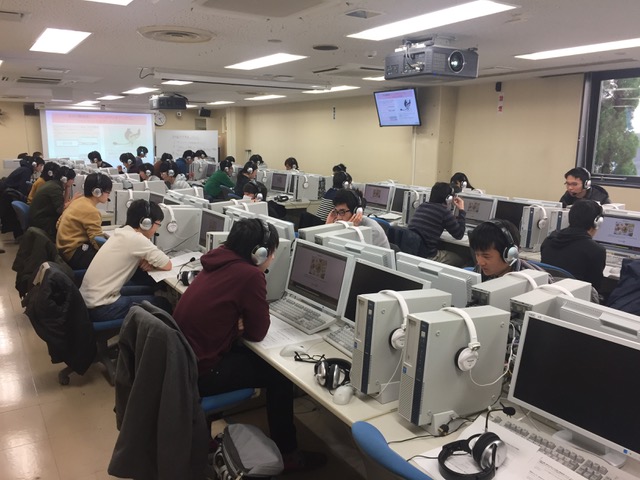

これから目指したい未来は、AIを使ったスピーキングテストの自動化です。

スピーキングテストを実施する上でネックとなるのが、テスト問題の作成と採点にかかるコストや労力です。

私たちは、これまでの実施の経験から、テスト問題、回答音声、採点データなどを持っているので、これらをAIに学習させることで、作問と採点をある程度、自動で行えるようになると考えています。

自動化することで、タブレットなどを使って誰もが好きな場所で、好きな時間にテストを受けることができますし、さらにその場で採点結果や改善ポイント、自分に合ったトレーニング方法までわかるようになります。

このシステムをすべての人が使えるようになり、英語を話す力が向上していけば、どれほど人生の可能性が広がるかわかりません。

研究成果をオープン化する本当の狙い

当然ですが私1人で、このような未来を実現できるわけではありません。

これまでもそうでした。ここまでご紹介したプロジェクトは多くの人と協力しながら進めてきました。

テスト問題の開発やテストの実施は本学の英語教員全員で行いましたし、アプリ開発は、情報基盤センター 森 真幸先生が担ってくださいました。また、コーパスの構築にも多くの人が関わっています。

セキュリティ上、公開できないものはありますが、だからこそ、コーパスをはじめ、これまで開発してきたものの中で公開できるものは、自分の手元だけに置いておくのではなく、オープンにして、誰もがアクセスできる状態にできればと考えています。

私たちが培ってきた知見や技術が様々な技術者や研究者の手に渡ることで、思ってもみなかったアイディアが生まれていくことを期待しています。

最近、ひとつうれしい出来事がありました。私たちのスピーキングテストを実施したある大学の学生さんが、卒業研究で私たちのアプリケーションを改良し、画面上のアバターに向かって話しかけるスピーキングテストを開発されました。

被験者からは、アバターがいることで話しやすくなったという声もあり、将来、対話型のスピーキングテスト開発につながる可能性を秘めています。

アプリケーションを非公開にしていたなら、このような化学反応は起こらなかったでしょう。研究成果をオープンにすることの意義を再確認しました。

これからも私たちの研究が本学を超えて色んな研究者に渡ることで、研究が発展し、イノベーションが起これば嬉しいと考えています。

少し大袈裟に表現するなら、「大きなコミュニティ全員で一緒に作っている」という感覚が根底にはあるのだろうと思います。

AI時代の言語能力のあり方

そして、みなさんと一緒に考えたいことは、AI時代における言語能力のあり方です。

今はスマートフォンの翻訳アプリを使えば、タイムラグこそあれど英語を話せなくても外国人と会話をすることができます。

AIがさらに発達していければ、タイムラグなく、お互いが母語で会話できる時代が到来するかもしれません。

このような時代に必要な言語能力とはどのようなものでしょうか?テストではどのような能力を測ればよいのでしょうか?

もしかすると私たちが言語について学習すべき事柄が根本的に変わっていくかもしれません。特定の外国語を超えて言語そのものについて学ぶ必要が出てきたり、言語を問わず、より深い内容を効果的に相手に伝えるための新しい学習が誕生するかもしれません。

半分冗談で半分本気の話ですが、「英語」スピーキングテストが、「言語」スピーキングテストに変わり、ネイティブスピーカー・ノンネイティブスピーカーの区別なく、みんなが同じテストを受験する時代になっているかもしれません。

このように、技術の進歩が早いゆえ、非常に不透明な時代ではありますが、楽しみな時代でもあります。皆さんと言語やスピーキングの新しいあり方について、一緒に模索していければ大変嬉しいですね。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

The KISTEC: 日本の大学生の発話データに基づく英語学習者話し言葉コーパスの構築

著者名:神澤 克徳, 瀬戸口 彩花, 田中 悠介, 近 大志, 小林 雄一郎, 光永 悠彦, 森 真幸, 李 在鎬

掲載誌名:言語処理学会第31回年次大会発表論文集

出版年月:2025年03月

日本人英語学習者の発話におけるフィラーの生起位置と習熟度の関係性

著者名:田中 悠介, 瀬戸口 彩花, 近 大志, 神澤 克徳

掲載誌名:英語コーパス学会大会予稿集2024

出版年月:2024年10月

英語学習者の発話にみられる非流暢性に関する考察:自己訂正と反復・フィラーの関係性

著者名:近 大志, 瀬戸口 彩花, 田中 悠介, 神澤 克徳

掲載誌名:言語処理学会第30回年次大会発表論文集

出版年月:2024年03月

Development and administration of a Skype-based English speaking test in a Japanese high school

著者名:Katsunori Kanzawa, Haruhiko Mitsunaga, Glen Edmonds, Yumi Hato, Yasushi Tsubota, Masayuki Mori, Yuko Shimizu

掲載誌名:京都工芸繊維大学学術報告書

出版年月:2022年02月

CBTスピーキングテストの舞台裏、どこがどう難しいのか?KIT Speaking Testの実践より

著者名:神澤 克徳, 羽藤 由美

掲載誌名:JACET関西紀要

出版年月:2021年03月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)