2025年10月

複雑化する熱現象を「読み解く」技術

〜ナノレベルで熱や電気の「流れ」を計測し、高精度なデバイス開発を目指す〜(前編)

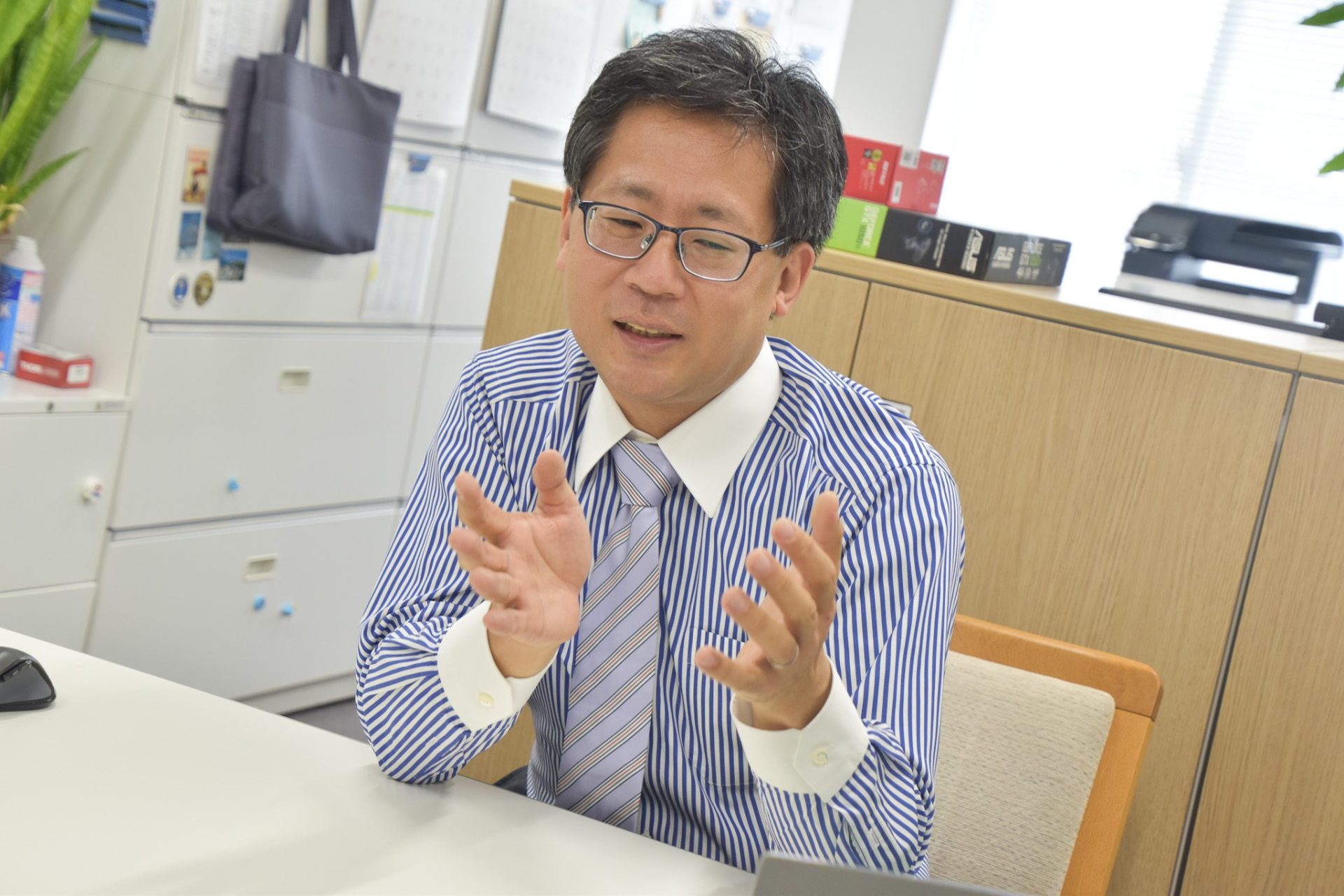

今回は、機械工学を研究されている巽 和也 教授にお話を伺いました。

巽先生は、機械の中における熱や流体、電流などの「流れ」について研究をされています。

目に見えないものをどうやって「見える化」して制御するのか。

航空機など巨大なものからナノスケールの小さな機器、さらには医療機器まで幅広い領域で研究をされている巽先生にたっぷりとお話していただきました。

①「熱」は、安全に暮らす上での重要なテーマ

私は、機械工学の中でも、機械の中で発生する熱、流体、電流など、特に動きのある流れの動きをコントロールする技術を研究しています。

安心して使い続けられるデバイスを作る上で、熱は非常に重要なテーマになってきています。

航空機など巨大な機械からスマートフォンなどの小型デバイスまで、熱は大切なエネルギー源となる一方,すべての機械は必ず熱を発生させ、それが劣化や突然の故障など様々なトラブルを起こす原因にもなり得ます。

発電所などでトラブルが起きると社会問題に発展する可能性もありますし、近年では熱が原因でデバイスが突然発火するなどの事件もよく耳にするようになりました。

ですので、熱がどこでいつ生まれるのか、そしてどのように動いていくのか。

それを理論や数値だけではなく、目で見える形で計測し、熱の振る舞いを明らかにした上で、

熱を制御する方法を考えていかなければなりません。

私の研究を遡ると、最初は発電所や航空機のタービンなど、比較的大きな機器で起こる熱移動について研究をしていましたが、小型化していく時代の流れも相まって、手の平サイズのタービンなどの開発など、徐々にサイズの小さなものを研究するようになりました。

そして、最近では半導体などナノスケールの小さなデバイスの研究を行っております。

髪の毛一本よりもさらに小さいサイズのデバイスに流れる熱や電流について研究しています。

小さなスケールで熱について理解することができれば、より精度の高いデバイスを作ることにつながります。

サイズが変われば現象も変わる

サイズが小さくなった場合、これまで使っていた制御技術や計測技術をそのまま小さくすれば使えるだろうと考えてしまいますが、そうはいきません。

というのも、サイズが変わると、そこで起こる現象も変わるからです。

それまでの技術は通用しなくなり、全く違う視点から技術を設計し直す必要があります。 たとえば、雨の日に葉っぱに雨粒がついているのを見かけることがありますが、あれは表面張力が働いているから潰れずに雨粒としての形を保てているわけです。

ですが、1メートルサイズの雨粒だったらどうでしょうか。表面張力が雨粒を支配できずに、すぐに潰れてしまうでしょう。

同じように熱も、サイズによって起こる現象が異なってきます。

たとえば大きな空間で何かを燃やした場合、熱は空間の外へと逃げにくくなりますが、小さな空間で燃やすと、表面積が空間を支配する割合が大きくなるので、熱は外へ逃げやすくなります。

このように、サイズが変わることで起こる現象が変わるので、それまでの技術をスケールダウンすればいいわけではありません。

そのスケールにあった物理を応用させながら、新しい技術を開発する必要が出てきます。

② 指の腹サイズの医療機器を開発

また、研究している対象は熱、流体、電流の動きだけではありません。

医療分野では細胞培養や細胞の動きを研究しており、2015年頃からスタートさせた血液検査機器の開発においては、細胞の動きと変形度を制御する技術を開発しました。

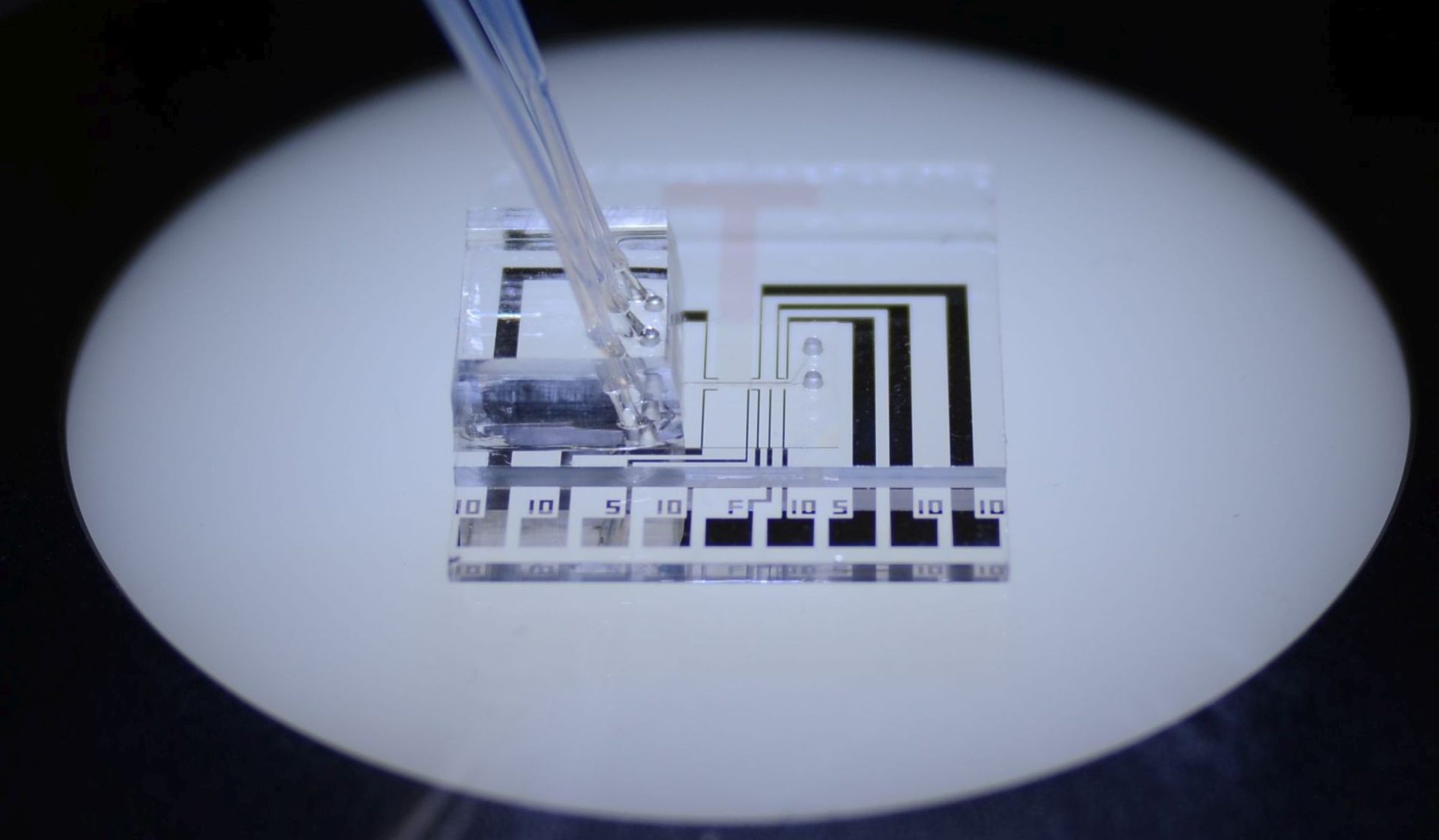

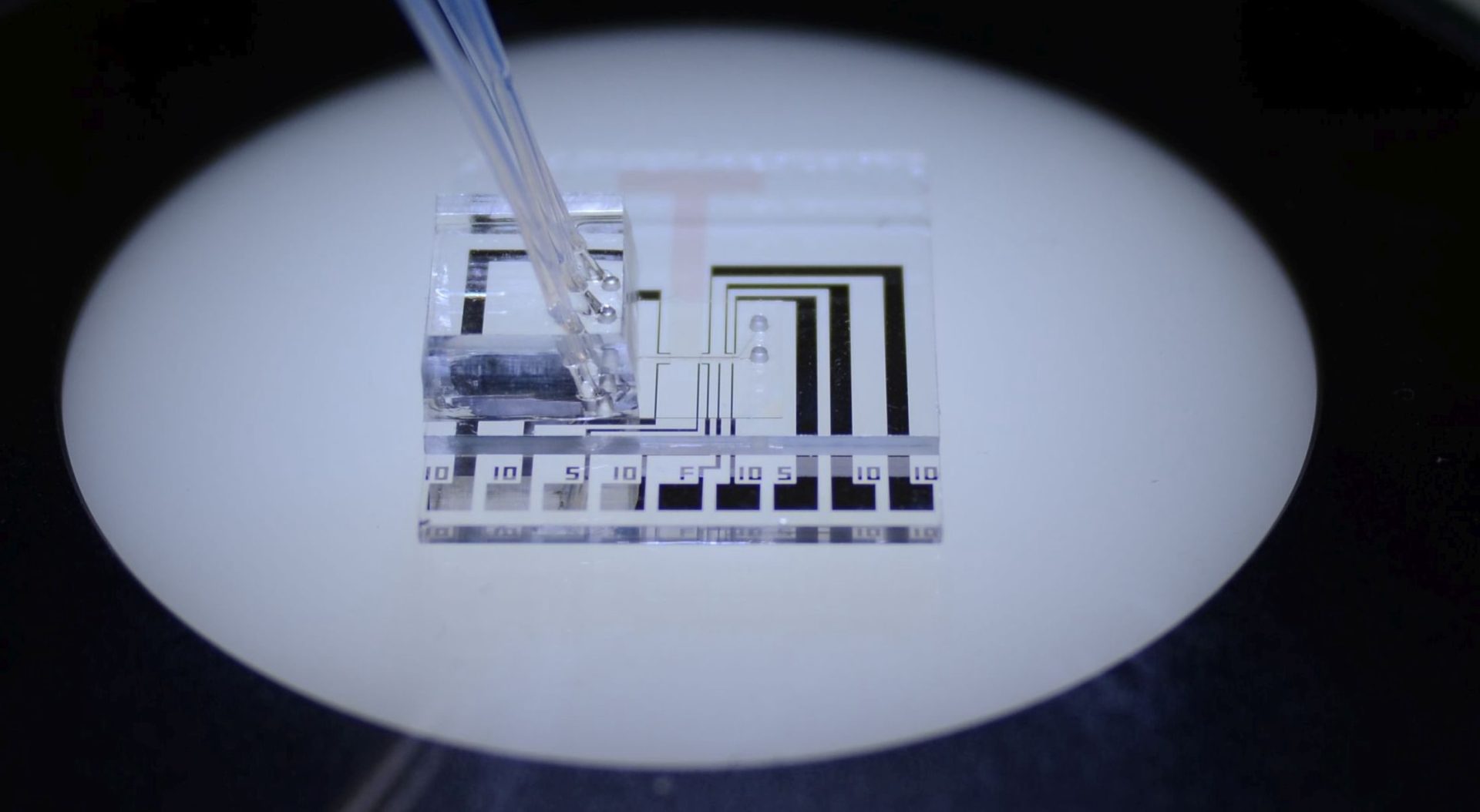

これが開発した血液検査機器ですが、指の腹に乗るほどの小さなサイズの中に、あらゆるテクノロジーが詰まっています。

目を凝らしてみると、黒い電極とともに細い半透明な線のようなものが見えると思いますが、これは血液が通る道となっており、血液が先端にあるセンサーを通過することで、血中の細胞の状態を検査できるようになっています。

従来の血液検査の課題

これまでの血液検査は、1つ1つの細胞を調べるのではなく、数万個ある細胞を1つの塊とみなして、その平均を見るというものでした。

ですが、あくまで平均値を見るものですので、その塊の中には良い細胞だけでなく悪い細胞が混ざっていることが多々あります。

もし極端に悪い細胞があれば、将来病気として発症してしまう可能性があるわけですが、平均値だけを見ていると見逃してしまう恐れがあります。

だからといって、何万個もある細胞を1つ1つ検査していては、時間もコストも大きくかかってしまいます。

数万個の細胞1つ1つをスピーディーに検査

これらの課題を解決したのがこのデバイスです。

わずか2cm程度のデバイスの中で、何万個もある細胞1つ1つを、スピーディーに正確に検査することが可能となりました。

さらには、採血は2、3滴程度で済みますので患者の負担も軽減されます。

実は、2017年の時点でセンサーの開発は完了していたのですが、その時点ではセンサーに効率よく細胞を届けるための技術がありませんでした。

細胞は縦横無尽にバラバラに動くので、そのままではセンサーや分取機構が細胞1つ1つを正確に捉えることができません。

そこで

① 無色透明な液体の流れ,温度,粘度などを見れるようにして解析と設計を行った上で、

②バラバラに動く細胞をいかにコントロールしてセンサーや分取機構,カプセル化機構に届けるか

について研究を進め、デバイスの完成を目指しました。

透明な液体の特性を見える化

細胞をコントロールするためには、まずは細胞が存在する液体がどのように動いているのか、どのような温度と粘度を持つのか、を目で見て理解しなければなりません。これらは細胞の動きと状態に直結します。

推論だけでデバイスを作ったとしても、本当にその通りに動いているかどうか疑いがあれば、検査結果そのものを信じることができなくなります。

では、どのようにして無色透明な液体の動きや温度を見える化するのか。

川を流れる葉っぱをイメージするとわかりやすいかもしれません。

水流に葉っぱを乗せると、川の流れに沿って流れていくので、葉っぱの動きを見ながら水の流れを確認することができます。

同じように、葉っぱのような目印を液体につけてやることで、一つ一つの細胞がどのように動いているのかわかります。同じように、温度で色や明るさなどが変わる目印を液体に混ぜることで、光の情報で温度や粘度もわかります。

ピッチングマシーンのように細胞をコントロール

次に考えることは、バラバラに動いている細胞を効率よくセンサーなどの要素に届ける方法です。

細胞は散らばった状態で流れる、それらを1つずつ整列させた状態でタイミングよくセンサーに届けてやる必要がありました。

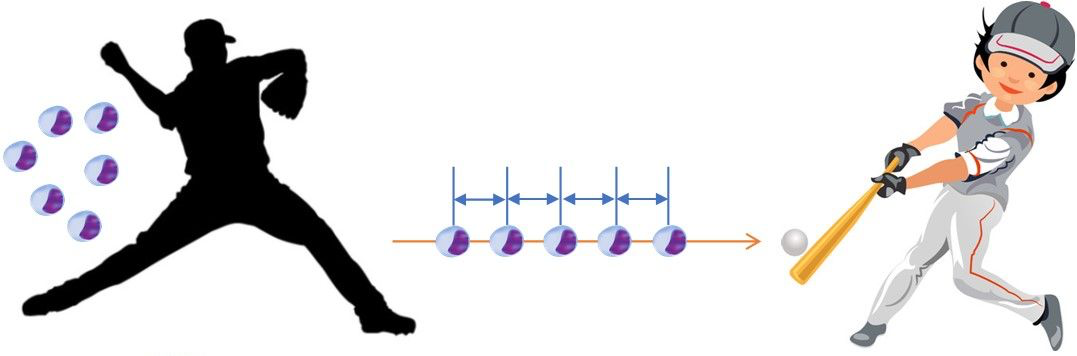

そこで採用したのが、バッティングセンターにあるピッチングマシーンのような仕組みです。

ピッチングマシーンは全ての球を、一定間隔をあけながら同じスピードでバッターボックスに届け続けます。

これと同じように、細胞を同じ間隔、同じタイミングでセンサーに送り続けられないかという発想です。

そのためには、電気的な力を使って、微調整を繰り返しながら細胞の動きを自動的にコントロールしていきます。

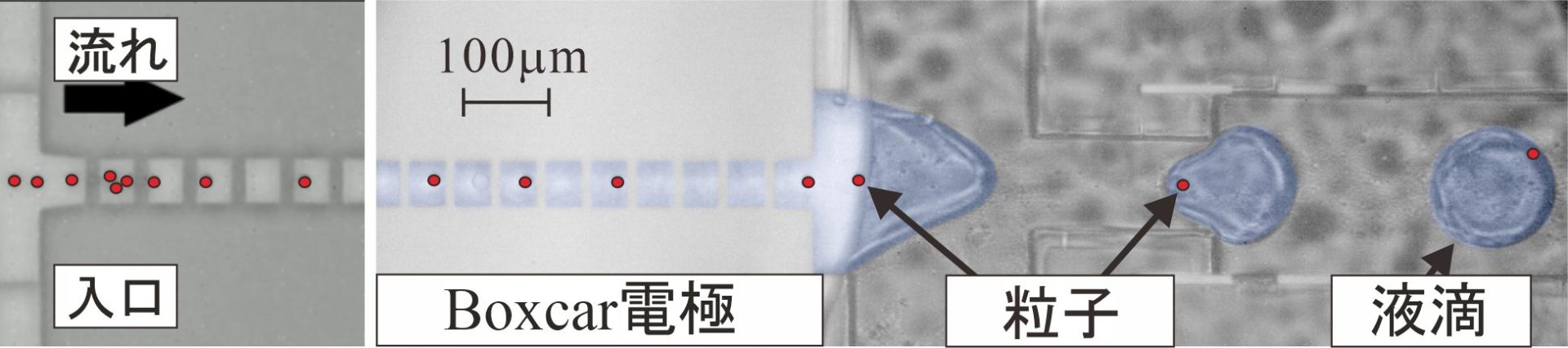

これが実際に細胞がセンサーに送り届けられている様子です。

(カプセル化 細胞を制御)

等間隔をあけながら、高速で粒子や細胞がカプセル化機構に届けられていることが分かると思います。これにより、1つ1つが液滴でカプセル化できます。

誰もが自宅で簡単に健康をチェック

すでにこれらの技術の一部を使った製品が世に出ていますが、様々な血液検査にこの技術が採用されれば、誰もが自宅にいながら、自分で血液検査を行い、健康をチェックすることができます。

必要な血液も2滴程度で済みますので、非常に手軽です。

また、従来の巨大な検査装置とは違い、指の腹程度のサイズですので、発展途上国などに簡単に持ち運ぶことができて、安価でたくさんの人々の検査が行えるようになります。

このように考えると、流れをコントロールする技術は、人類に大きく貢献できる可能性を秘めているのではないかと思います。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Investigating thermal effects on void formation in electromigration using thermoreflectance imaging

著者名:Kengo ARAKI, Kanji TAMAI, Reiko KURIYAMA, Kazuya TATSUMI

掲載誌名:Journal of Thermal Science and Technology 20(1) 25-00096

出版年月:2025年

Increase of One-to-one Particle Encapsulation Yield Using Dielectrophoretic Alignment Technique with Boxcar-Type Electrodes

著者名:K. Mabuchi, K. Tatsumi, R.Kuriyama, K. Nakabe

掲載誌名:Mechanical Engineering Journal, Vol. 11, No.2 (2024): DOI:10.1299/mej.23-00524.

出版年月:2024年

Local flow and heat transfer characteristics of viscoelastic fluid in a serpentine channel

著者名:Kazuya Tatsumi, Wataru Nagasaka, Ryuichi Kimura, Naoaki Shinotsuka, Reiko Kuriyama, Kazuyoshi Nakabe

掲載誌名:International Journal of Heat and Mass Transfer 138 432-442

出版年月:2019年8月1日

Particle timing control and alignment in microchannel flow by applying periodic force control using dielectrophoretic force

著者名:Kazuya Tatsumi, Koki Kawano, Hiromichi Shintani, Kazuyoshi Nakabe

掲載誌名:Analytical Chemistry

出版年月:2019年

Micro-scale temperature measurement method using fluorescence polarization

著者名:K. Tatsumi, C. H. Hsu, A. Suzuki, K. Nakabe

掲載誌名:Journal of Physics: Conference Series 745(3)

出版年月:2016年10月21日

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員に応援メッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)