2025年11月

複雑化する熱現象を「読み解く」技術

〜ナノレベルで熱や電気の「流れ」を計測し、高精度なデバイス開発を目指す〜(後編)

後編では、発熱の問題が常に隣り合わせにある「半導体」について巽先生にお話していただきました。

1人1台パソコンを持つことが当たり前となった現代ですが、そのパソコンには数百億個ものトランジスタが組み込まれています。

それらが一同に熱を発することを考えると、「熱」は非常に大きなテーマであることが実感できます。

今後、社会がさらに高度化していくにつれ、熱の課題もより大きいものとなっていきます。

このような課題を解決されるため、巽先生はナノスケールの世界で起こるあらゆる現象を深いレベルで理解し、制御しようとされています。

③髪の毛より細い金属の温度を二次元で可視化

一台のパソコンには半導体を構成する数百億個のトランジスタが使われています。

これら一つ一つが別々の時間と場所で熱を発するわけですから、当然故障やトラブルなどが起きる可能性もそれだけ高くなります。

ですからデバイスをつくる際は、熱がどのように流れるのか、どのような温度分布を持つのか、そして、どこをどのように冷やせば良いのか、熱をコントロールする技術もセットで考えていく必要があります。

そのためには、まずデバイスの中で何が起こっているのか。これを解明することから始めなければなりません。

ところが、半導体に使われる金属は細ければ細いほど性能が上がるため、現在では髪の毛の1000分の1よりもずっと細い金属が使われるようになっています。

肉眼で見ることさえ難しい金属に流れる熱を、どうやって正確に測ればいいのか。

このような大きなテーマがあるなかで、着目したのが「光で温度を測る技術」です。

金属に光を当て、その反射する光の変化から温度を算出することができる技術を応用して、新しい熱の計測技術を作りました。

これであれば金属に触れることなく計測することが可能となります。

この技術の最も特徴的な点は、二次元で熱を計測できる点です。

従来の計測方法は、金属の一点だけを測るものでしたが、これだと熱の振る舞いを正確に把握することはできません。

たとえば金属が高温になったとしても、端の方は温度が低いなど熱のムラが発生します。熱の発するところが散らばっている場合はなおさらです。

一口に高温といっても、そこには様々な現象と原因があり、それらを正確に理解するためにはより広範囲で温度を測れる必要があります。

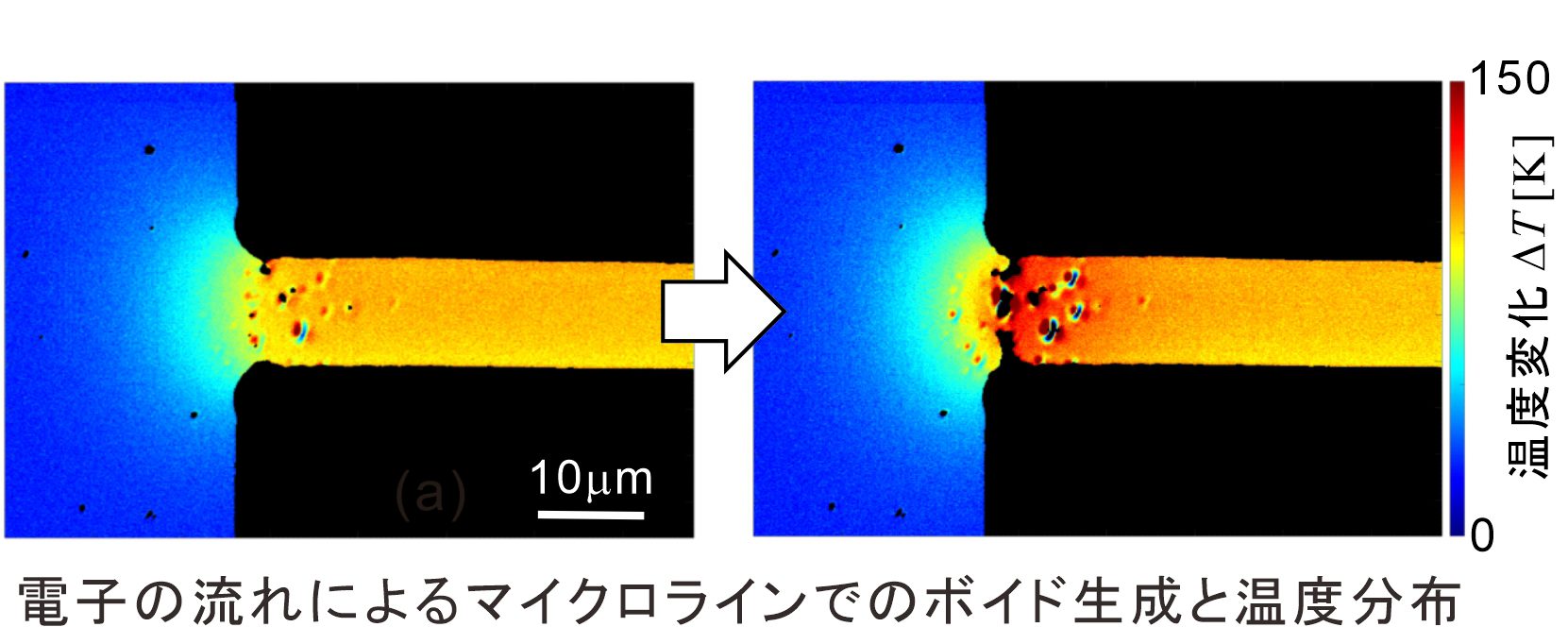

これが実際に、細い金属を二次元で計測した画像です。

右側が150度に達した際の画像になりますが、ナノサイズの小さな金属であっても、場所によって温度が全く違うのがわかります。

金属の膨張によるズレを制御

この画像は電流により金属の温度が時間と空間にわたり変化する中で、温度分布どのような状態になるのか、を表したものです。

平均化するために撮影した画像は5000枚にものぼります。

当然ですが、5000枚を平均化するには5000枚すべてを寸分のズレもなく、同じ位置で撮影する必要があります。

ここで問題となるのが「金属の膨張によるズレ」です。

金属は熱を持つと膨張して動いてしまう特性があるため、僅かなズレが発生してしまうのです。

ナノ単位のズレですので、通常であれば問題ありませんが、ナノスケールで考えた場合、この微弱なズレは非常に大きなズレとなってしまうわけです。

そこで、金属が膨張してズレていく度に、元の位置に戻してやるための装置の開発にも取り組みました。

撮影をしている間はナノ単位で金属の位置を制御し続けています。

④血管ネットワークを参考に新しいモデルを開発

「見て、理解して、改善する」

このように熱や流体などの流れは、常に動き、変化しつづけているからこそ、目で見て確かめることに意味があります。

推論をどれだけ立てたとしても、それが実際に正しいかどうかは見てみるまでは分かりません。

反対に見たからこそ、いくつもの改善点が分かり、それをまたデバイスに反映させることができます。

「見て、理解して、改善する」

考えてみれば機械工学において最も大切なことではないでしょうか。

機械を作る人も「本当にそうなんだろうか」と疑問に思いながら作り続けるよりも、動きを完璧に把握した上で、有効な設計ができる方が、より確信めいたモノづくりができると考えています。

血管ネットワークを機械工学に応用

先ほどもお伝えしたように、現在のデバイスは1台あたり数百億のトランジスタを搭載しており、非常に複雑かつ膨大なネットワークが構築されています。

今後テクノロジーが発展していく上で、この傾向は一段と強くなるでしょう。

このような時代において、ますます必要になるのは、

複雑化する熱の現象を、いかに簡単に理解してコントロールするかということです。

そこで現在取り組んでいるのが、私たちの体にも備わっている血管ネットワークを参考にした、新しい計測方法の研究です。

動物の身体には、うまく温度管理をするための機能が備わっています。

ゾウとネズミの体の熱について比較しながら考えてみましょう。

ネズミは体内で高い熱が発生したとしても、体積が小さいので、すぐに熱を外に逃してやることができます。

一方ゾウは、ネズミに比べると体積があまりにも大きく、それだけ放熱が難しくなるので、発する熱、すなわち代謝熱がネズミと同じとすれば熱中症などですぐに死んでもおかしくありません。そのため、代謝熱がネズミよりも小さいです。

ところが、その違いはネズミとゾウの体積と面積の比率と一致しません。

その理由の一つに、血管ネットワークが放熱の役割として機能しているからだと考えられています。

血液の流れに沿って熱も体内を循環することで、熱の分散と放熱につながっていると考えられているわけです。

血管ネットワーク自体はものすごく複雑にできているにも関わらず、

血液が熱を運ぶことに基づく体重と代謝熱の割合の関係自体は、すごくシンプルな形で表されます。

そこでこれを複雑化した半導体などの世界でも応用できないかと考えました。

どれだけ複雑なネットワークであっても、血管の仕組みと同じ考え方を当てはめることができれば、あらゆる熱問題をシンプルに把握し解決できるのではないかと考えています。

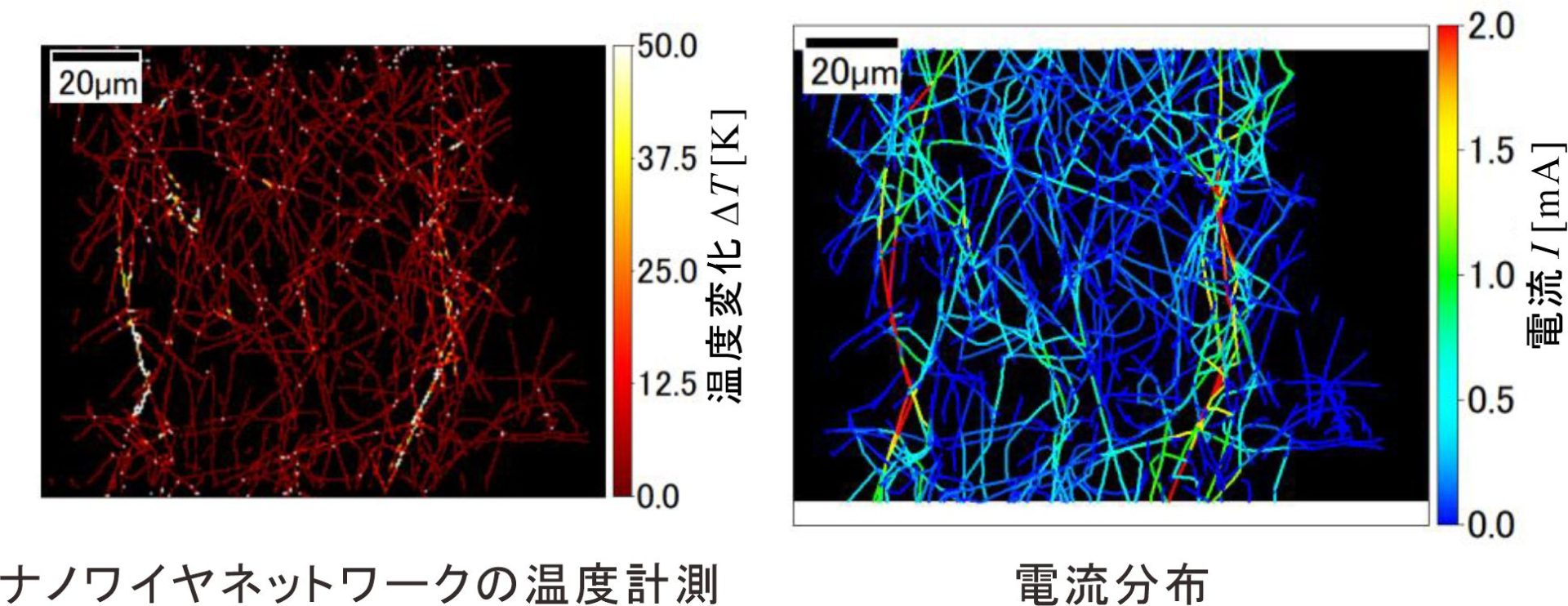

この画像をご覧ください。

これは実際にナノレベルの細いワイヤーを血管ネットワークに見立てて並べ、そこに電流を流し、温度の変化を観測した画像です。

このような実験を繰り返しながら、現在研究を進めている最中です。

そして、このような研究の先にある目標は「三次元で熱の変化を見られる技術」の開発です。

表面だけではなく、その内側で何が起こっているのかを明らかしていきたいと考えています。

小さいところを三次元でより深く知ることができれば、より小さいものを作ることができるようになりますし、大きなものを作る際も格段に精度を上げることに役立ちます。

応用できる力を養う

先ほどの血管と半導体のように、一見関係のないもの同士のなかに繋がりを見つけて、そこから新しい技術のヒントを得ることがたくさんあります。

まさに、機械工学は何かを応用させながら発展させていく学問だと考えています。

うちの研究室にくる学生には、自分で考え、既存のものを応用させて、新しい技術を生み出す力を身につけてほしいとよく話しています。

そのためにも学生のうちから、その下地をしっかりと培ってほしいと考えています。

下地がないまま、いざ「新しい技術を開発したい」と思ったとしても、それでは難しいでしょう。

それまでにどんな基礎作りをしてきたか、そこで勝負が決まります。

まずはベースとなる機械工学の知識をしっかり身につけることが大切です。基礎を飛ばして応用する力は身につきません。

すべてのことを研究と紐付ける

次に大切なことは、研究室に来た時だけ真剣に考えるのではなく、むしろ日頃から関係がない事柄にもアンテナを立てて興味、関心を持つことです。

暮らしのほんの些細なことの中にも興味、関心を持てることはたくさんあります。

全く関係のない分野の知識を深めてみるのもいいでしょう。

アンテナを立てながら、世の中の事柄を見渡す癖をつけておくことで、ほんの些細な刺激により、突然関係ない事柄が結びつき、新しいアイディアが生まれることが多々あります。

たとえ今すぐ成果につながらなかったとしても、今取り組んでいる全てのことが、ゆくゆくは線でつながってきますので、焦らずにしっかりと腰を据えて、学生生活を懸命に過ごしてほしいと思います。

それがいつしか研究者を超えて、その人それぞれのアイデンティティの確立にもつながっていくのではないでしょうか。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Investigating thermal effects on void formation in electromigration using thermoreflectance imaging

著者名:Kengo ARAKI, Kanji TAMAI, Reiko KURIYAMA, Kazuya TATSUMI

掲載誌名:Journal of Thermal Science and Technology 20(1) 25-00096

出版年月:2025年

Increase of One-to-one Particle Encapsulation Yield Using Dielectrophoretic Alignment Technique with Boxcar-Type Electrodes

著者名:K. Mabuchi, K. Tatsumi, R.Kuriyama, K. Nakabe

掲載誌名:Mechanical Engineering Journal, Vol. 11, No.2 (2024): DOI:10.1299/mej.23-00524.

出版年月:2024年

Local flow and heat transfer characteristics of viscoelastic fluid in a serpentine channel

著者名:Kazuya Tatsumi, Wataru Nagasaka, Ryuichi Kimura, Naoaki Shinotsuka, Reiko Kuriyama, Kazuyoshi Nakabe

掲載誌名:International Journal of Heat and Mass Transfer 138 432-442

出版年月:2019年8月1日

Particle timing control and alignment in microchannel flow by applying periodic force control using dielectrophoretic force

著者名:Kazuya Tatsumi, Koki Kawano, Hiromichi Shintani, Kazuyoshi Nakabe

掲載誌名:Analytical Chemistry

出版年月:2019年

Micro-scale temperature measurement method using fluorescence polarization

著者名:K. Tatsumi, C. H. Hsu, A. Suzuki, K. Nakabe

掲載誌名:Journal of Physics: Conference Series 745(3)

出版年月:2016年10月21日

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員に応援メッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)