2024年12月

「独自の視点で切り拓く、新しいIoTの世界」

~熱を電気に、電気を熱に・・・未知の機能への挑戦~(前編)

今回お話を伺うのは、材料化学の研究をされている菅原徹教授です。

エレクトロニクスデバイスで使われる材料の研究、そして材料どうしを接合して、デバイスを作る研究をされています。デバイスと一言でいっても、扱うカテゴリーは非常に幅広く、取り組まれているプロジェクトも多岐に渡ります。

その中でも今回は、IoT機器には欠かせないセンサーの開発や、電池交換や電源を必要としない発電システムなど、非常に興味深い研究についてお話いただきました。

これらの技術が実装された未来を想像すると、誰しもワクワクしてくるはずです。

セラミックスの研究からデバイス開発へ

私たちの暮らしを見渡すと、昔と比べてコンピュータやスマートフォン、スマートウォッチなど、多くの電子機器に囲まれて生活をするようになりました。自動車など、様々なものがエレクトロニクスと結びつくようになり、将来、この傾向はより顕著になっていくでしょう。

このような背景のなか、私が研究しているのは、これら電子機器を作る上で必要となる材料や、その材料どうしをどのように接合してデバイスを作り上げるか、さらには、そこにどのような新しい価値を生み出せるかというものです。

元をたどると、私の研究は基板材料など、電子機器のあらゆるところに使われるセラミックスの研究から始まっています。

セラミックスの一般的な作り方は、意外とトラディショナルであることが多く、陶器を作るプロセスとよく似ています。

それは、乳鉢の中に、材料となる粉末を入れて、乳棒で混ぜながら原料を押し固めて(型にはめて)成形し、それを炉の中で焼くという方法です。

しかし、エレクトロニクス分野で使うことを想定した場合、より効率的に大量生産することが求められるため、上記方法では困難です。

そこで、私が着目したのは、セラミックスの原料(=前駆体溶液)を直接印刷(プリント)する方法です。

詳細は後述しますが、セラミックスの原料を「塗って焼くだけ」もしくは「焼かずに塗るだけ」で、セラミックスを作ることができる技術の開発に取り組んできました。

このようなセラミックスの研究をはじめ、経済産業省管轄のNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)などの研究プロジェクトにおいて、様々な研究機関と一緒に研究をさせていただく中で、セラミックスを使って、エレクトロニクス分野で何か貢献できないかという考えにいたりました。

NEDOとは・・・NEDOは、持続可能な社会の実現に必要な研究開発の推進を通じて、イノベーションを創出する、国立研究開発法人です。リスクが高い革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進する「イノベーション・アクセラレーター」として、社会課題の解決を目指しています。

引用:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構.NEDOについて. 機構概要(https://www.nedo.go.jp/introducing/kihon.html)

そして、今では材料の研究に加えて、材料どうしを接合して、デバイスを作り上げていくプロセスについても研究をするようになりました。

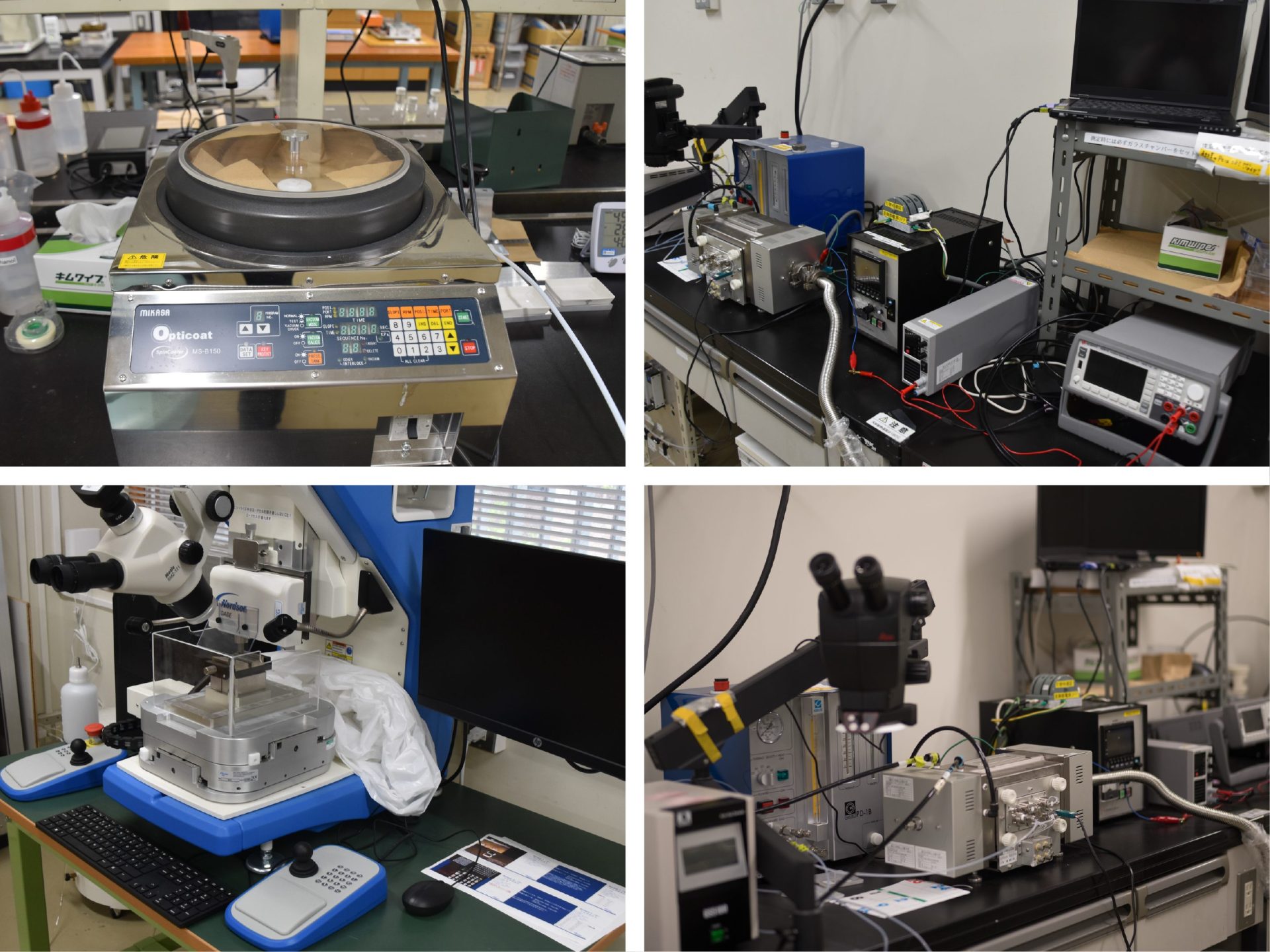

(研究で使われている機材)

当然、デバイスを作るには、材料や接合技術に加えて集積回路の開発など、様々な分野のテクノロジーが必要となるので、私の技術と、他の先生の技術を掛け合わせながら、これまでにないデバイス開発を行っています。

電池や電源がなくても発電できる仕組みや、電位差を利用して熱をコントロールする仕組み、センサーの開発など、さまざまなテーマを設けて研究をしています。

応答性に優れたガスセンサーの開発

そして現在、特に着目しているのがサイバーフィジカルシステムです。

はじめて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、身近なところでいうとIoT機器がそれにあたります。

たとえば、帰宅したらセンサーが人を認識して、自動で明るくなる照明など、デジタルと現実の間で、データをやり取りしながら、自動的に様々なものをコントロールする仕組みです。

この中で取り組んだのが、現実世界のあらゆる情報を検知するセンサーの開発で、最近ではガスを検知するガスセンサーを作りました。

ガスセンサーがあることで、ガス漏れを検知できたり、自動車では走行の効率化を図れたりするなど、実社会の様々な場面で恩恵を受けることができます。

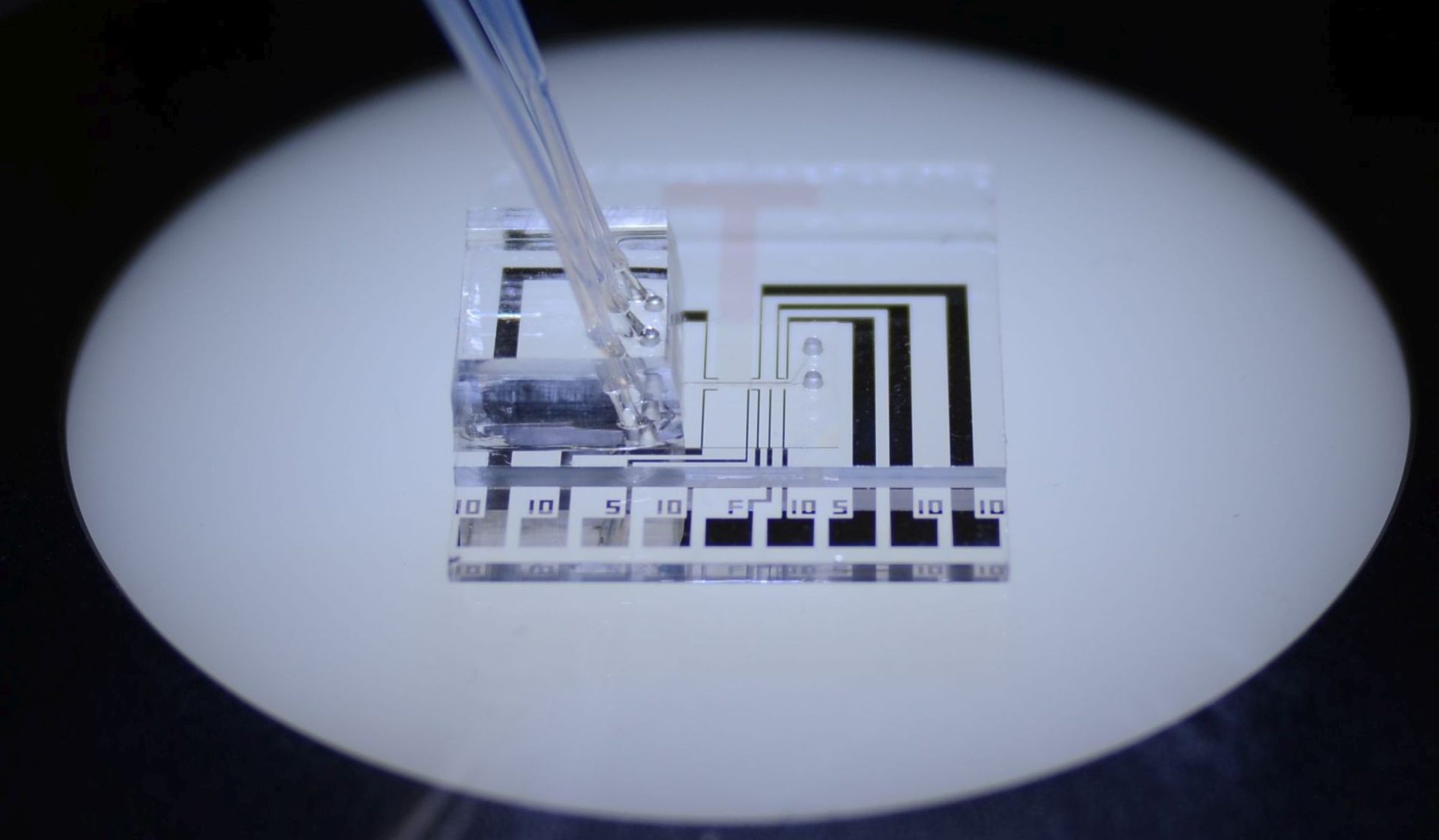

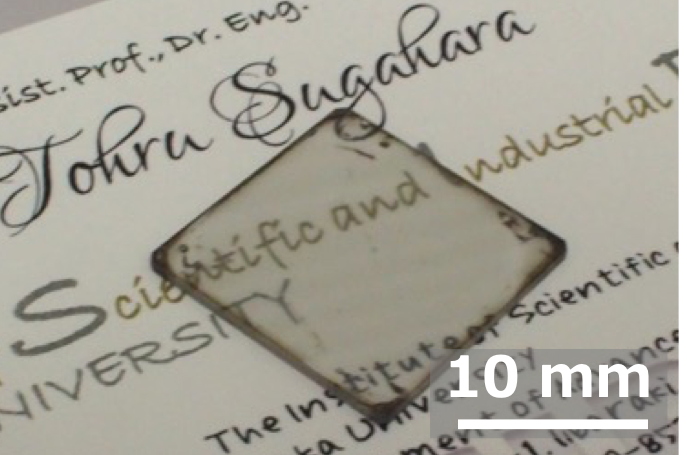

これが実際に作ったサンプルです。

私が開発したプリント技術を使って、ガラスの表面に薄いセラミックスをコーティングしており、このセラミックスにガスが吸着することで、ガスを検知することが可能となります。

使用した材料は酸化モリブデンというセラミックス材料で、これをスピンコートという方法でコーティングしていきます。その後、5~15分ほど焼くと完成します。

ナノ構造をデバイスの表面に作り出し、秒単位の応答性を実現

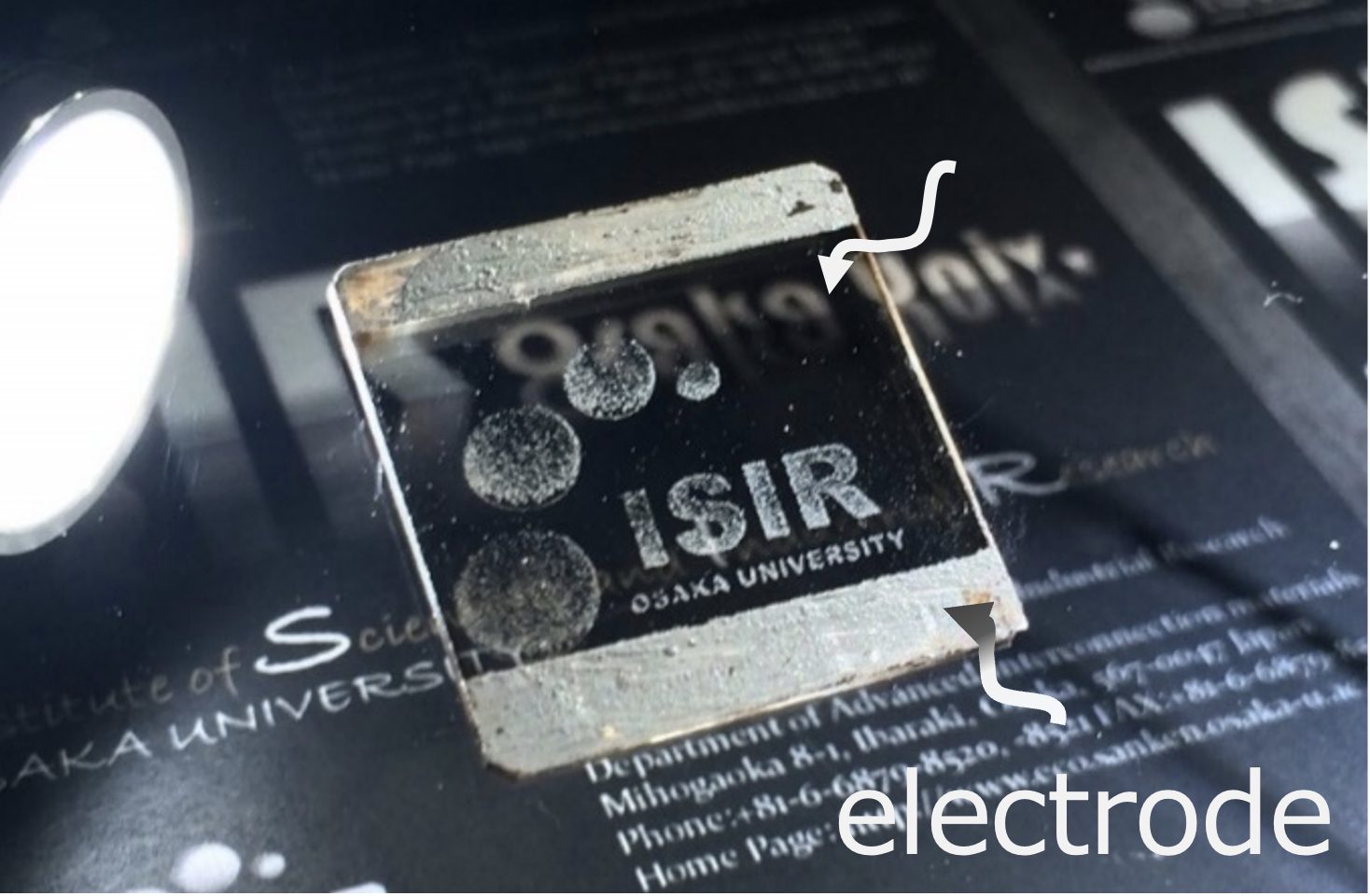

このデバイスに2つの電極をつけた状態でガスを流してみましょう。

ガスを流しながら電気抵抗の数値を見ていると、電気抵抗が増減します。これは、ガスがデバイスの表面に吸着し、ガスを検知したサインになります。つまり、電気抵抗の強さで、ガスの存在を検知することができるということです。

このガスセンサーは結果として、応答性において、非常に高い数値を得ることができました。

ここでいう応答性とは、どれだけ速くガスを検知できるかという、反応速度を指します。

ガスセンサーに求められる応答性は、分単位であることが一般的ですが、このガスセンサーは、秒単位でガスを検知することに成功しています。

なぜ、秒単位での検知を可能にしたのか。その要因は、セラミックスの原料をプリントする技術です。

セラミックスの原料を基板材料に直接塗った後、400度の高温で瞬間的に焼くことで、不純物が除去され、純粋なセラミックスの表面が露出し、ガスがより吸着しやすくなります。

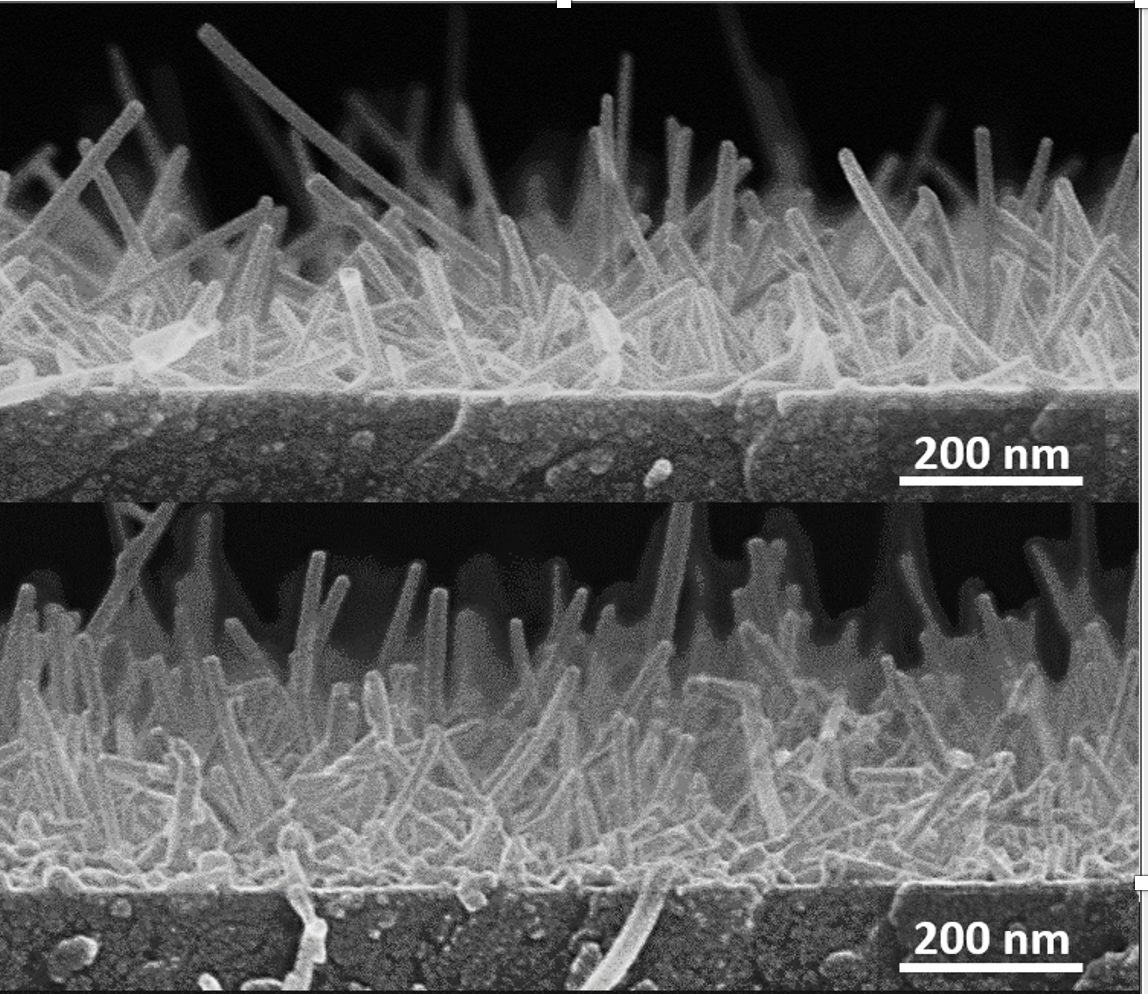

さらに、このガスセンサーには、他にはない特徴を加えています。電子顕微鏡で覗いてみると、ヒゲ状のナノ構造を見ることができます。このヒゲ状のナノ構造があることで、よりガスを捉えやすくなるのです。

このナノ構造の密集度が上がれば上がるほど、ガスの吸着率も高くなり、より高性能なガスセンサーを作ることができます。

純粋な表面をもったセラミックス材料のナノ構造を、電子デバイスとして使うために、何か新しいことはできないか考えた結果、他にはないセンサーデバイスを作るための原料の選定や、焼き方などを設計しました。

焼かずに塗るだけでセラミックスをコーティングする技術

先ほどのガスセンサーは、セラミックスを「塗って焼く」というプリント方法でしたが、「焼かずに塗るだけ」で作れる、セラミックスのプリント技術の開発にも成功しています。

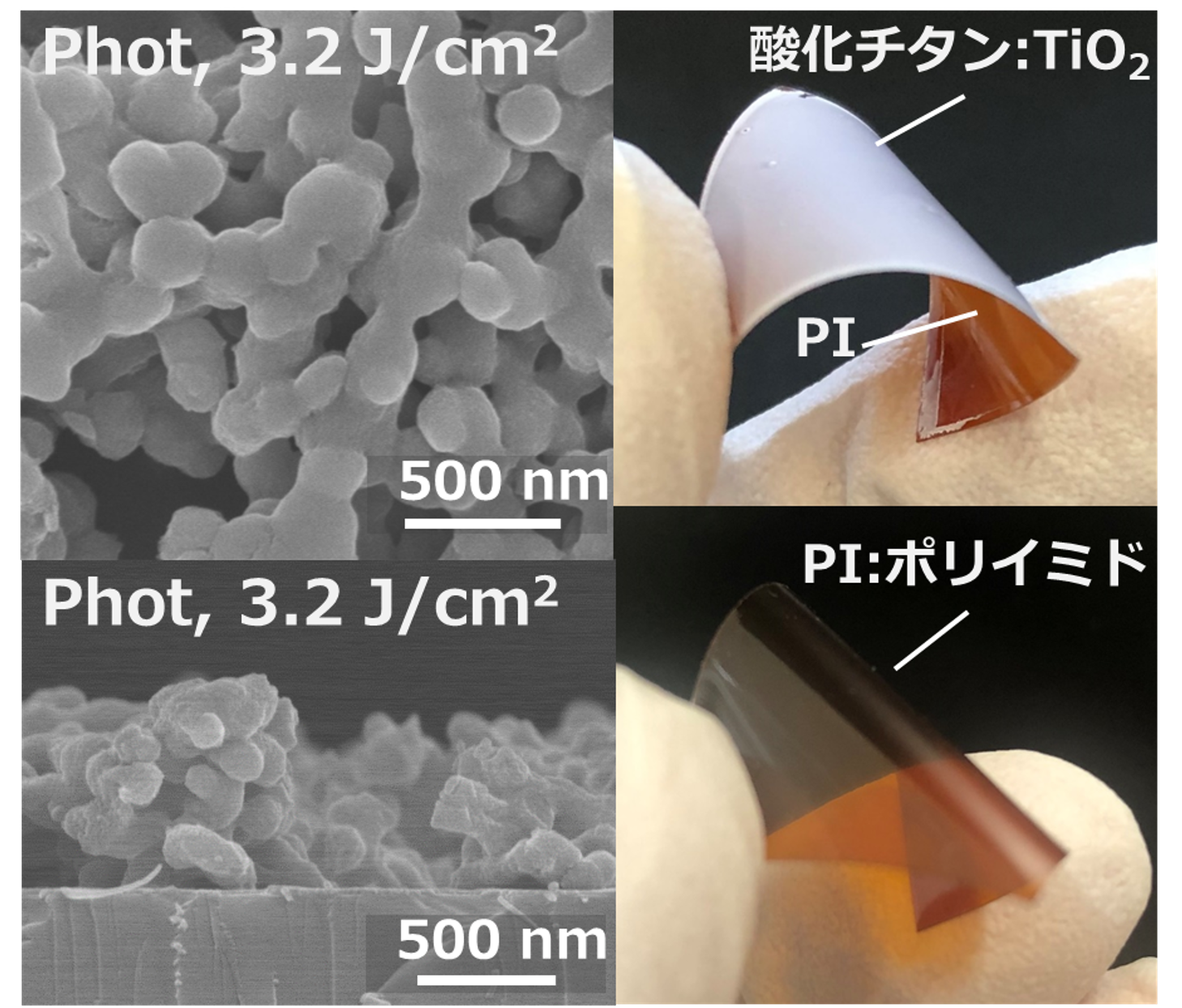

火の代わりに使用するのは、「高強度の光」です。セラミックスの材料をデバイスに塗り、高強度の光を照射することで、セラミックスを表面にコーティングすることができます。

このプリント技術のメリットは、焼く必要がないので、数百度の温度に耐えられない基材であっても、セラミックスをコーティングすることが可能になる点です。

これが実際に光を照射したサンプルです。 これは、プラスチックの上にチタニアというセラミックス材料をコーティングしています。チタニアには、光触媒効果による殺菌効果があるため、それ自体が付加価値となり、様々な場面で使用することができます。

また、チタニアは構造がシンプルなゆえに、鉄や銀、銅などの不純物を取り込みやすく、ドーピングが容易に行える点も大きなメリットとなります。

ドーピング…不純物を少し混ぜることで違う機能を持たせたり、性能を向上させる方法

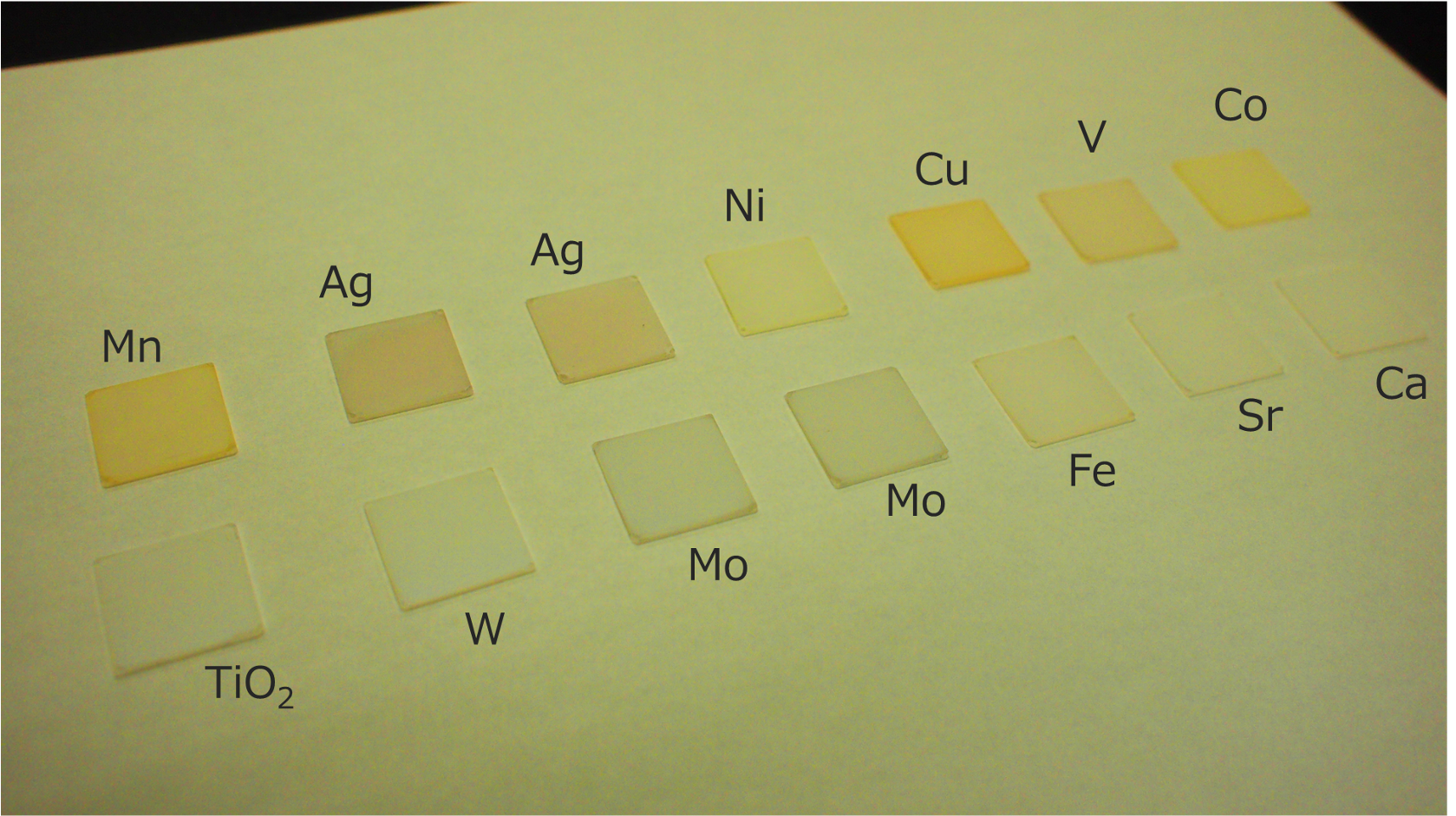

これは、様々な不純物を混ぜて作ったサンプルです。入れる不純物によって、色も全然違うものになります。

このように、プリント技術を使うことで、これまでできなかったセラミックスのコーティング方法を実現することができ、結果として、性能に優れたデバイスや、新しい価値を持ったデバイスを作ることができます。

後編では、電池や電源がなくても発電できるデバイスや、熱を使った情報通知機能を備えたデバイス開発について、紹介したいと思います。

研究者プロフィール

主な発表論文・関連特許

Carrier-Type Switching with Gas Detection Using a Low-Impedance Hybrid Sensor of 2D Graphene Layer and MoOx Nanorod 3D Network

著者名:Tohru Sugahara; Yukiko Hirose; Jun-ichi Nakamura; Takao Ono; Takafumi Uemura; Makoto Karakawa; Toshio Itoh; Woosuck Shin; Yang Yang; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:ACS Applied Engineering Materials

出版年月:2023年04月

Analysis of the crystal phase and orientation of nanocrystals and nanorods of MoOx thin films

著者名:Yukiko Hirose; Jun-ichi Nakamura; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma; Tohru Sugahara

掲載誌名:Nano-Structures & Nano-Objects

出版年月:2023年02月

Online Thermal Resistance and Reliability Characteristic Monitoring of Power Modules With Ag Sinter Joining and Pb, Pb-Free Solders During Power Cycling Test by SiC TEG Chip

著者名:Dongjin Kim; Shijo Nagao; Chuantong Chen; Naoki Wakasugi; Yasuyuki Yamamoto; Aiji Suetake; Tetsu Takemasa; Tohru Sugahara; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:IEEE Transactions on Power Electronics

出版年月:2021年05月

Effects of additive NH3with citric acid in the precursor and controlling the deposited thickness for growing molybdenum oxide crystals and nanorods

著者名:Yukiko Hirose; Tohru Sugahara; Jun Ichi Nakamura; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:Materials Chemistry Frontiers

出版年月:2021年01月

Formation of Metal-Organic Decomposition Derived Nanocrystalline Structure Titanium Dioxide by Heat Sintering and Photosintering Methods for Advanced Coating Process, and Its Volatile Organic Compounds’ Gas-Sensing Properties

著者名:Tohru Sugahara; Leila Alipour; Yukiko Hirose; Yusufu Ekubaru; Jun-ichi Nakamura; Hironobu Ono; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:ACS Applied Electronic Materials

出版年月:2020年06月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)