2025年1月

「独自の視点で切り拓く、新しいIoTの世界」

~熱を電気に、電気を熱に・・・未知の機能への挑戦~(後編)

前編では、菅原先生が取り組まれてきたセラミックスの研究を、どのようにデバイス開発に応用されているのか。開発されたガスセンサーなどを例にお話いただきました。

後編も引き続き、菅原先生が研究されている新しいデバイスについて、お届けします。

電池交換や電源が必要ないデバイス、熱による情報通知技術など、これまでにはない発想で研究に取り組まれています。

このようなユニークかつ新しい視点は、いったいどこから生まれるのでしょうか。

電池交換や電源が必要ないデバイス

次に紹介するのは、電気の供給システムです。まずはこの動画をご覧ください。

スマートフォンが充電されている様子を確認できますが、実は、電源を使わずに、スマートフォンを充電しています。

では、電源の代わりに何を使っているのか。それは温度差です。

温度差を意図的に発生させ、その温度差を利用して、電気を生み出す仕組みを使っています。

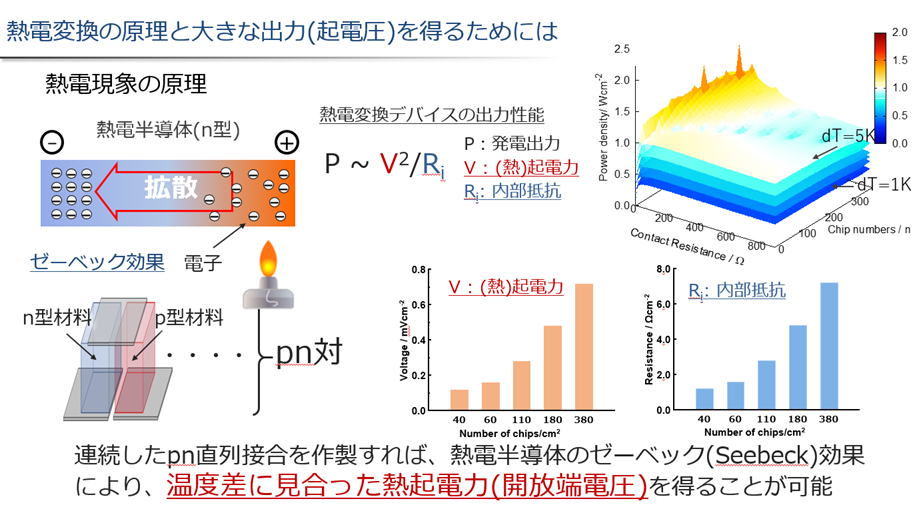

半導体に熱を与えると、与えた熱と半導体の熱との間に温度差が生じ、その影響で電子が拡散して、電気が生まれるというものです(ゼーベック効果)。

この技術が実用化されれば、電池交換や電源が必要ない世界を作ることも可能かもしれません。

たとえば、このデバイスを小型化して、スマートウォッチのベルト部分に埋め込み、皮膚とベルトとの間に常に温度差が発生するようにしておけば、それが電気へと変換され続け、電源がなくても充電され続けます。

また、室外機やデータセンターなどをはじめ、捨てられている熱が世の中にはたくさんありますが、このデバイスを活用することで、捨てられている熱を回収し、電気として再利用できるので、環境問題へのアプローチにもつながるのではないかと考えています。

このデバイスにおけるポイントは、一度に発電できる量をいかに増やせるかというところにあります。

というのも、ひとつひとつの半導体のサイズはとても小さく、このサイズでは実用レベルの発電量を得られないからです。そこで、採用した方法が、たくさんの半導体同士を繋ぎ合わせるというものです。

半導体同士をたくさん接合して繋ぎ合わせることが、電位差を大きくすることになり、多くの発電量を得られるようになります。

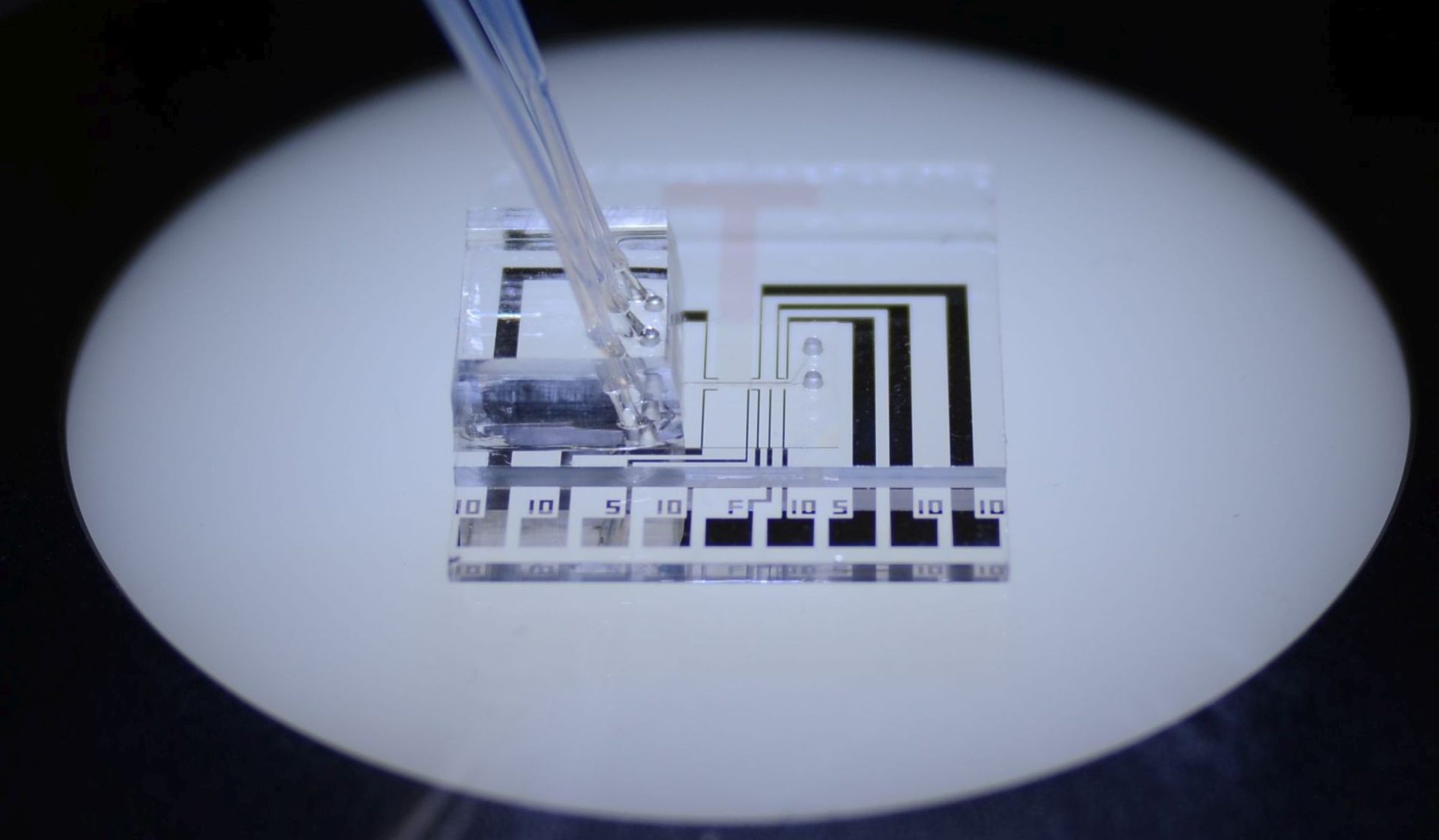

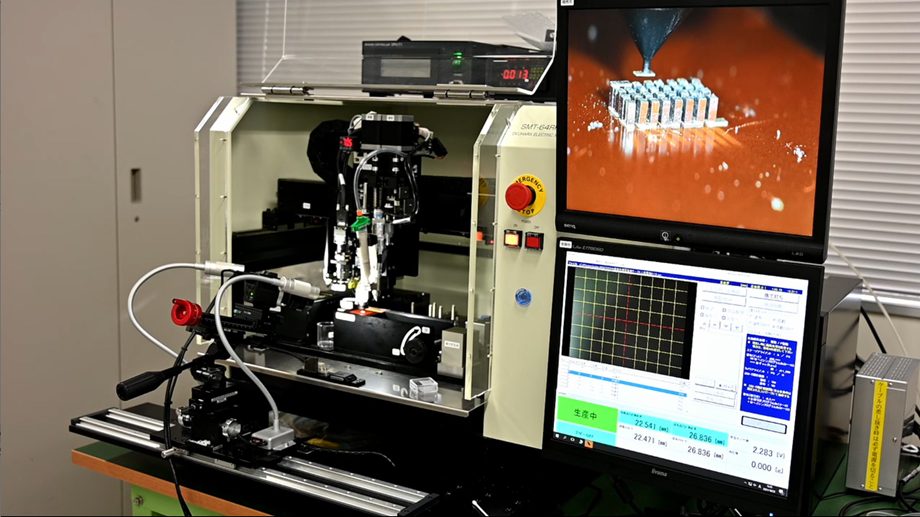

これが、半導体を接合しながら、デバイスを作っている過程になります。

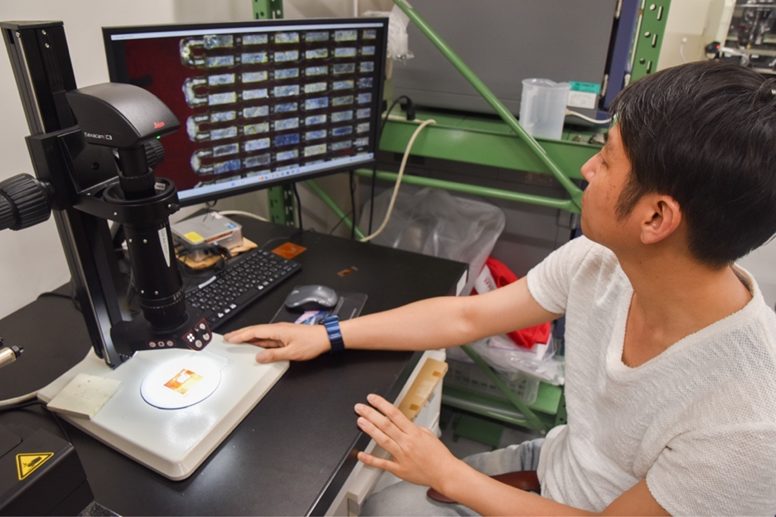

モニターで確認をしながら半導体を接合している様子

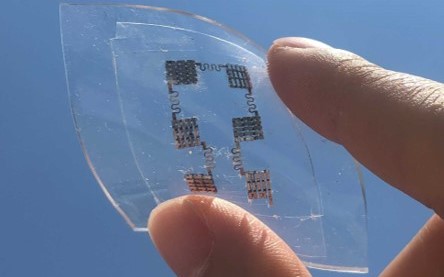

フレキシブルに曲がる基板の上に、接合材料を数百ミクロン単位で並べていきます。そして、その接合材料の上に半導体を並べていきながら、デバイスを作っていきます。

見ての通り、非常に緻密性が求められる作業です。今でこそ機械に指示を与えれば、自動でたくさんの半導体を接合できるようになりましたが、この研究を始めた頃は、目視で確認しながら、接合材料や半導体を並べていき、接合していました。

さらに重要になるのが、信頼性や安全性です。

いくら素晴らしい機能を兼ね備えたデバイスであっても、それが故障したり、早く劣化したりしてしまうと、ユーザーは安心して使うことができません。

このデバイスをご覧いただくと、これだけ小さなデバイスにも関わらず、材料同士を接合する箇所が無数にあります。これら1つ1つがしっかりと接合され、固定されていることが重要で、接合がうまくいかなければ、劣化は早くなりますし、故障の確率も上がってしまいます。

あわせて、使用している材料自体が適切かどうかも、同時に検証していかなければなりません。

数百度の高温の空間に、長時間置いても発電力は一定に保てるか、その他に電気的接触による劣化なども検証しながら、適切な材料選定や接合技法を設計しなければなりません。

温度で知らせる、新しい情報通知の形

さらに、この研究を発展させ、熱電変換の逆の仕組みを使ったデバイス開発にも取り組んでいます。

先ほどは「熱を電気に変換する」というものでしたが、今度は「電気を熱に変換する」デバイスです。

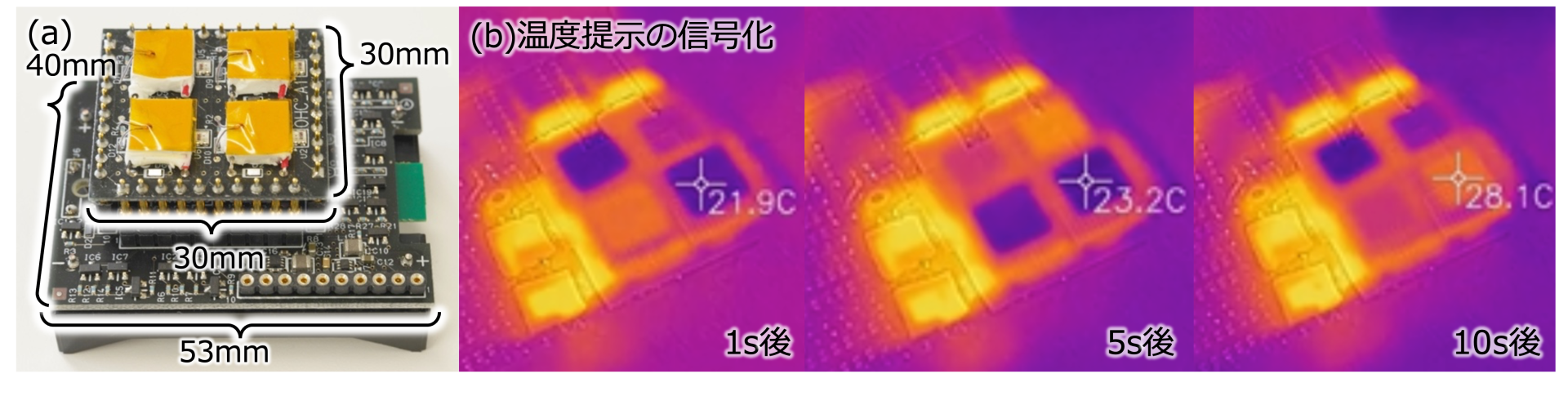

このデバイスは、電流の向きを変えると、それに合わせて温度も変化するようになっていて、サーモグラフィー上で温度の変化を観察できます。

これは、集積回路を研究されている先生とコラボレーションして作ったもので、まさしく電位差を利用して温度をコントロールしています。

この仕組みの使い道の一つとして考えているのが、「新しい情報通知の形」です。

今ある主流の情報通知は、音やバイブレーションですよね。電話やメッセージなどの通知は、音やバイブレーションを通じて受け取っていますが、加えて温度で情報を通知する機能が加われば、より便利になっていくと考えています。

音やバイブレーションでの通知は確かに有効ですが、電車に乗っているシーンやライブ会場など、騒がしい場所では気付きにくいのが実際のところです。後でスマホを見てみると、電話が来ていたと気づくことが多いのではないでしょうか。

そこで、デバイスの温度をコントロールすることで通知できれば、騒がしい環境の中や、水中などでも通知を促すことができます。

たとえば、お天気アプリが雨雲の接近を伝える場合、スマートウォッチの背面を冷たくして、情報を通知できるようになると面白いかもしれません。

人は、温度差に対して非常に敏感で、反応するスピードが早く、「気付きやすさ」や「気づくスピード」という点においては、非常に有効です。

また、ヘルスケア分野でも応用ができると考えています。アイシングやヒーティングを使って、血行を良くしたり、患部を冷やしたりすることもできますし、さらには、てんかんという病気の予防にも使える可能性があることがわかってきました。脳梗塞を発症された方は、てんかんという脳の病気にかかるリスクが高いと言われていますが、このデバイスを使って脳を冷却し続けることで、てんかんを予防できる可能性があることがわかってきました。

自分が輝ける場所を見つけ、世の中に貢献する

このように、私が研究開発しているデバイスは、アイディアや使い方次第で、身の回りにある電子機器や医療機器など、様々な分野で活用できるのではないかと考えています。

だからこそ大切にしたいのは、多様性や自分にはない新しい視点です。それは、開発に関わる人それぞれが、違う視点を持っていることで、シナジーが生まれ、新しい機能や価値を持ったデバイスが誕生すると考えているからです。

このような考えもあり、私の研究室でも多様性や自由、独自性を大切にしていて、それに共感してもらえる学生さんが集まってくれているように思います。

また、これらを大切にすることが、その人らしさや、その人独自の道を作ることに繋がり、その道がやがて、自分が輝ける場所に変わっていくのではないでしょうか。

私は、昔からモノづくりが好きだったので、材料に触れながら研究ができる、セラミックスの分野で研究を始めました。そこからデバイス開発も、私の大きな研究テーマの1つとして入ってくるわけですが、そこにもモノづくりの要素が多く含まれています。

気づけば、材料研究や材料を接合する研究を通じて、デバイスを作り上げるという、私らしい研究テーマを持つことができたと考えています。まさしく、これが私が進んでいくべき道であり、私だからこそ、取り組む価値があるテーマなのではないかと感じています。

正直にいうと、過去には自分がどの道に進むべきか悩んでいた時期もありますし、将来に希望を持てないと感じていた時期もありました。ですが、今思うと、そういう時は一般的な1つの評価軸でしか、自分を見られていない時だったように思います。

最近では、個性を尊重する言葉として、多様性やダイバーシティーなどをよく耳にするようになりましたが、学生など人の評価軸にも多様性があるべきだと考えています。

一般的な評価軸だけでしか、世の中や自分を見なくなると、目指す先が良くも悪くも、成績や成果などの数値でしかなくなり、そこにイノベーションや進化は生まれないのではないでしょうか。

自由であるからこそ意思が必要となる

だからこそ、私の研究室に在籍する学生には、独自の評価軸を自分の中で育ててもらいたいと思っています。

このような意図もあり、私の研究室では、学生に「これをやってほしい」と一方的に課題を渡すことはありません。

良くも悪くも自由度が高く、学生には「これがやりたい」、「おもしろそうだから取り組んでみたい」と自ら取り組みたいテーマや課題を見つけてもらい、研究を行ってもらっています。

それが結果として、自分が輝ける場所を見つけることにつながるということを、自身の経験を持って体感しているからです。それぞれが独自の評価軸を持ち、その人らしい研究をすることができれば、私たちの研究は、さらに面白い発展を遂げていくのではないでしょうか。

研究者プロフィール

主な発表論文・関連特許

Carrier-Type Switching with Gas Detection Using a Low-Impedance Hybrid Sensor of 2D Graphene Layer and MoOx Nanorod 3D Network

著者名:Tohru Sugahara; Yukiko Hirose; Jun-ichi Nakamura; Takao Ono; Takafumi Uemura; Makoto Karakawa; Toshio Itoh; Woosuck Shin; Yang Yang; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:ACS Applied Engineering Materials

出版年月:2023年04月

Analysis of the crystal phase and orientation of nanocrystals and nanorods of MoOx thin films

著者名:Yukiko Hirose; Jun-ichi Nakamura; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma; Tohru Sugahara

掲載誌名:Nano-Structures & Nano-Objects

出版年月:2023年02月

Online Thermal Resistance and Reliability Characteristic Monitoring of Power Modules With Ag Sinter Joining and Pb, Pb-Free Solders During Power Cycling Test by SiC TEG Chip

著者名:Dongjin Kim; Shijo Nagao; Chuantong Chen; Naoki Wakasugi; Yasuyuki Yamamoto; Aiji Suetake; Tetsu Takemasa; Tohru Sugahara; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:IEEE Transactions on Power Electronics

出版年月:2021年05月

Effects of additive NH3with citric acid in the precursor and controlling the deposited thickness for growing molybdenum oxide crystals and nanorods

著者名:Yukiko Hirose; Tohru Sugahara; Jun Ichi Nakamura; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:Materials Chemistry Frontiers

出版年月:2021年01月

Formation of Metal-Organic Decomposition Derived Nanocrystalline Structure Titanium Dioxide by Heat Sintering and Photosintering Methods for Advanced Coating Process, and Its Volatile Organic Compounds’ Gas-Sensing Properties

著者名:Tohru Sugahara; Leila Alipour; Yukiko Hirose; Yusufu Ekubaru; Jun-ichi Nakamura; Hironobu Ono; Nobuyuki Harada; Katsuaki Suganuma

掲載誌名:ACS Applied Electronic Materials

出版年月:2020年06月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)