2025年4月

570人の発話データから読み解く「世界に通用する英語力」とは?

〜スピーキングテストの開発を通じたコミュニケーションの本質の追求 〜(前編)

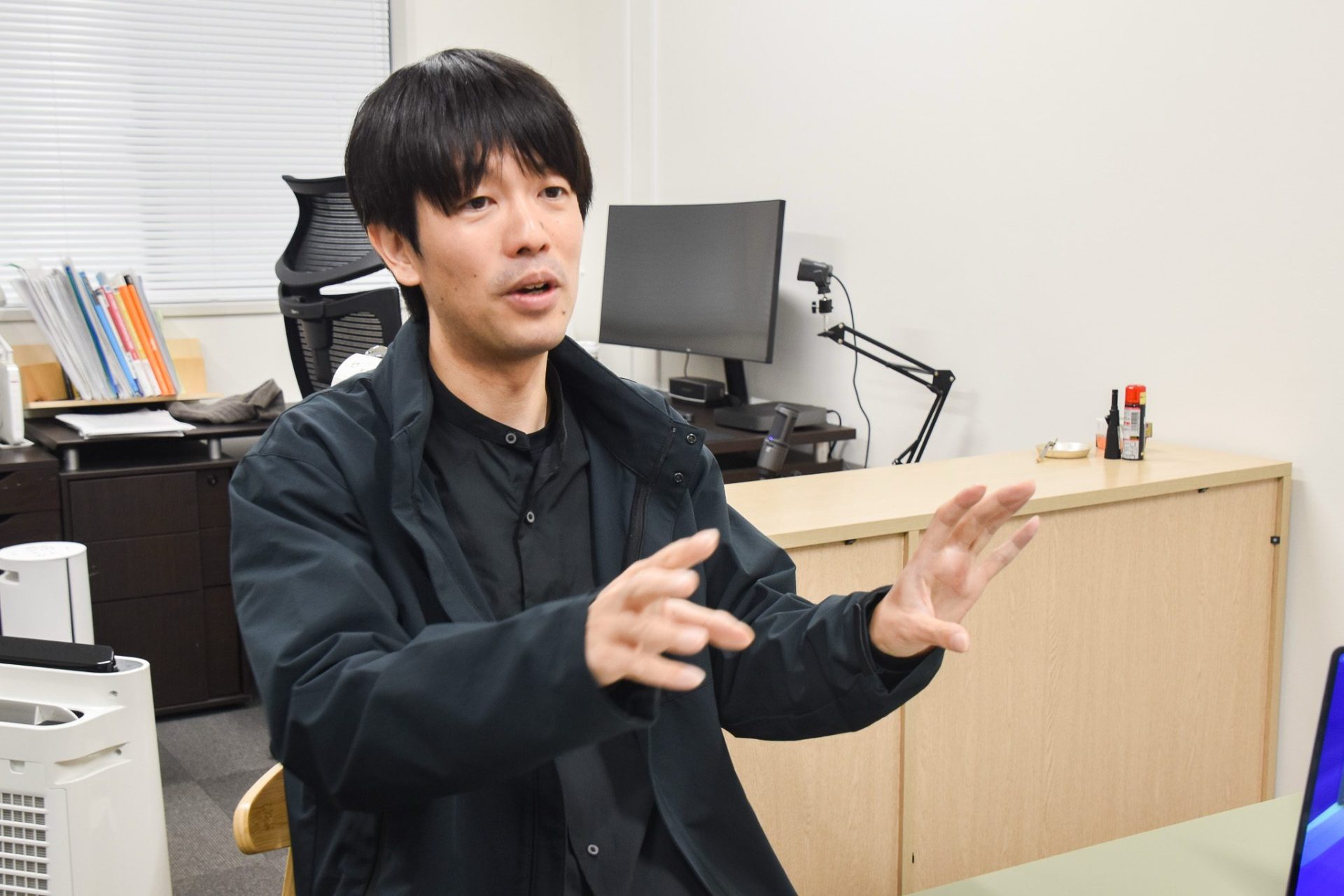

今回お話を伺うのは、英語のスピーキングテストを開発されている基盤科学系の神澤克徳准教授です。

お話を伺うなかで感じたことは、これまでの英語のテストとは一線を画す、コミュニケーションの本質を捉えたスピーキングテストであるという点です。

これが全国的に実用化されれば、日本人のスピーキング能力が向上するとともに、英語を話すことへの苦手意識も解消されていくのではないでしょうか。

「綺麗に話せる」ことより大切なこと

私の主な研究は、英語のスピーキングテストの開発と、それを活用したスピーキングに関するデータ分析です。

スピーキングは私たち日本人にとっては、非常に重要なテーマだと考えています。

グローバル化していく社会の中で、私たちはますます外国の方と触れ合う機会が多くなり、一緒に研究や仕事をする機会が増えていきます。

そうなると、複雑な会話も英語でこなしていく必要がありますし、伝えたいことをしっかりと漏れなく伝えられることが必須となります。裏を返せば、英語が話せるようになると、それだけで人生の可能性がグンと広がるということでもあります。

日本人の英語スキルは、確かに年々向上しているように思えます。ですが、「話す力」に限って考えてみるといかがでしょうか?

高度な知識を持っているTOEICの高得点者であっても、英語で話すとなると上手くいかないケースは少なくありません。

実は私もその一人です。大学まで日本で英語を学習したのですが、スピーキングにもっとも苦手意識をもっています。

文法や単語を知っていたとしても、いざ目の前の人に英語で何かを伝えようとすると言葉が出てこなくなるのは、リーディングやリスニングとは違う、別の力が求められるからではないでしょうか。

では、どうすれば英語を話す力が身につくのか、そこにはどのような要因が影響しているのか。私はスピーキングテストを開発実施し、データ分析を行う中で、それを解明することを目指しています。

不思議な縁ではありますが、もともとこの研究は、本学の名誉教授である羽藤 由美先生が始められ、私は大学院生時代にリサーチアシスタント、いわばアルバイトとして参加させていただきました。その後、私は本学の専任教員になり、2022年にこのプロジェクトを引き継ぐ形で今も続いています。

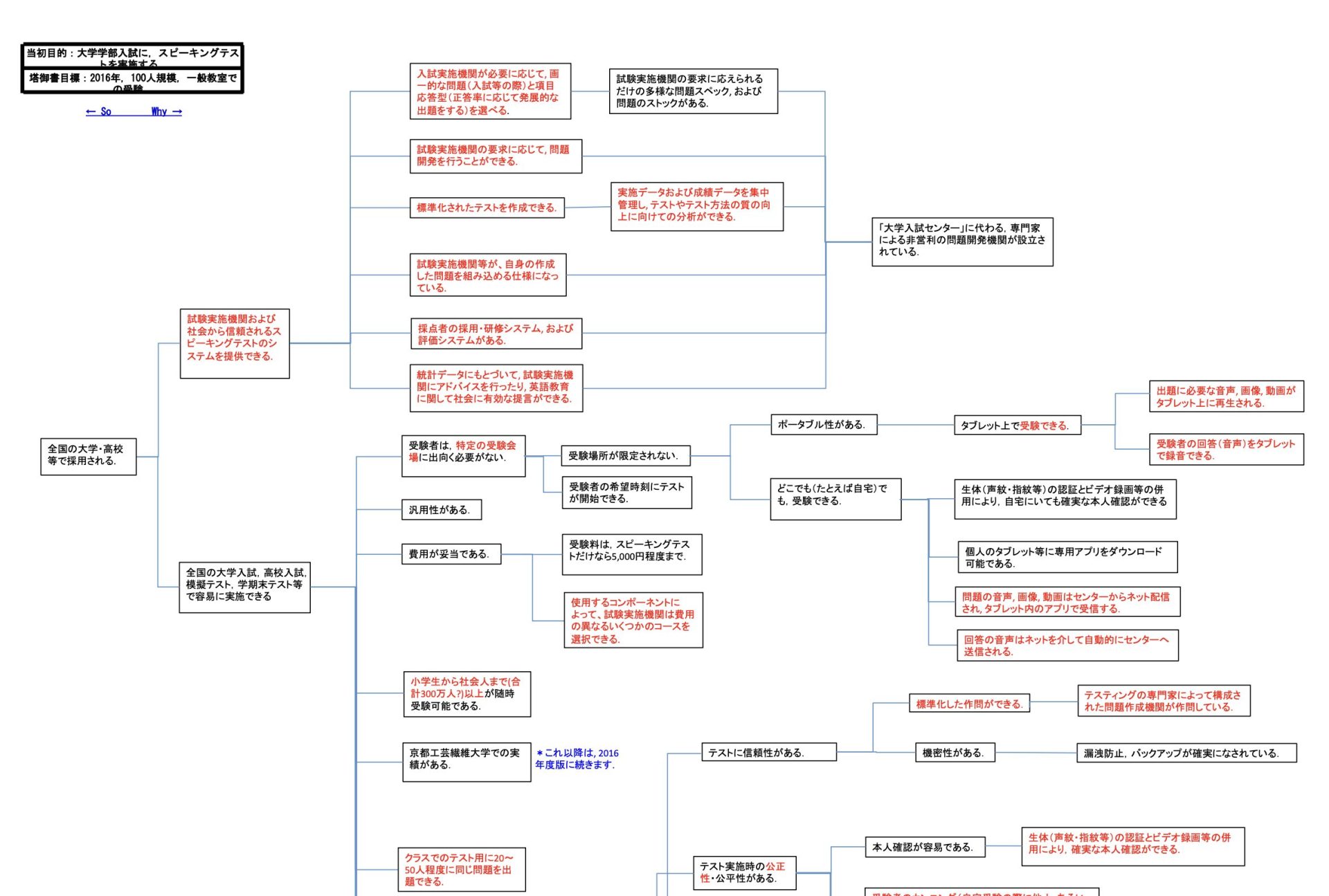

今から振り返ると無謀とも言えるのですが、当初は、羽藤先生も私もスピーキングテストについては全くの素人でした。知見が全くありませんでしたから、理想のスピーキングテストとはどういったものなのか。ここを探るところから始まりました。

ただ、お互いに先入観がなかったからこそ自由な発想を持って、理想のスピーキングテストのあり方を設計していくことができましたし、この時間は今でも鮮明に思い出せるくらい濃密ないい思い出となっています。

(理想図の一部)

この理想図は、知識のついた今見返しても要点をしっかりと押さえられており、生体認証による本人確認、自動採点、アバターとの対話など、10年経った現在においてもチャレンジングな課題が入っている新鮮味のある図だと思います。

この理想図がもととなり、私だけでなく、本学の英語教員全員と情報基盤センターの森 真幸先生が加わり、プロジェクトが本格的に始動しました。

ネイティブスピーカーは発音を気にしていない?

さて、私たちが開発しているスピーキングテストは、すでにあったものと何が違うのでしょうか。

それは「綺麗に話せる」ことよりも「内容がしっかりと伝わる」ことに比重を置いたテストである点です。

日本の英語学習者は、発音や文法の正確さを大切にする傾向があり、この部分ばかりを伸ばそうと考えてしまいます。

ですが、スピーキングにおける本質は「伝えたい内容をしっかりと相手に伝えられるかどうか」にあると考えています。

実際、スピーキングテストの採点結果を分析したところ、ネイティブスピーカーは英語のうまさをそれほど気にしておらず、むしろ話している内容を重視していることがわかりました。私たちも外国人が日本語を話しているとき、内容を聞こうとしますよね。

発音や文法ばかりにとらわれて、肝心の内容をおろそかにしてしまうと、相手と深いコミュニケーションを取ることができず、通り一遍の会話しかできなくなる可能性があります。

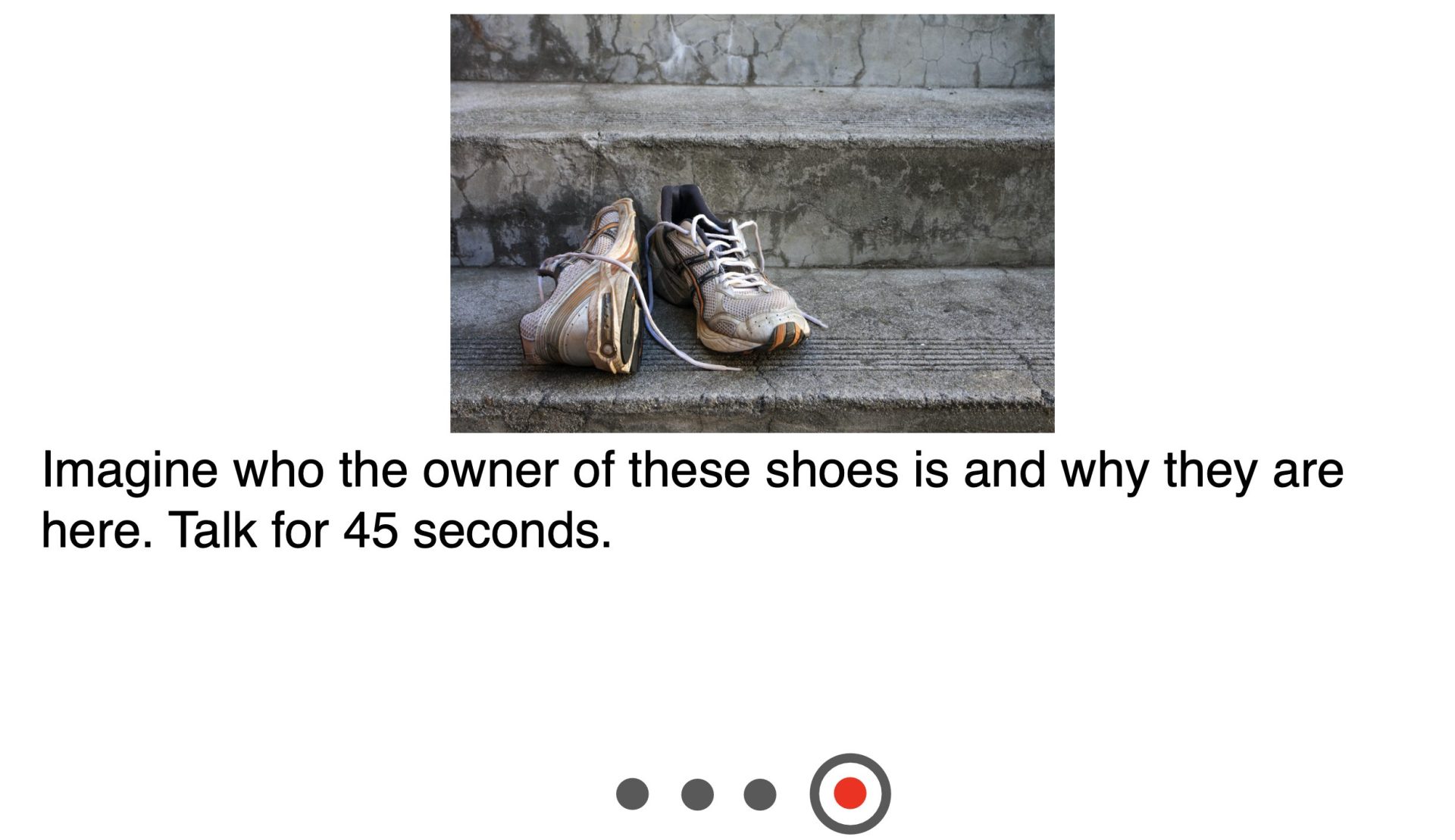

このテスト問題をご覧ください。

これは、なぜここにシューズが置いてあるのか、その理由を英語で説明する問題です。

このシューズを置いた人はどんな人なのか、なぜ階段におかれているのかなど、自分なりに深く想像して、できるだけ細かい情報まで加味しながら答えられるのが理想です。

ですが、もし発音や文法だけに注力をしてしまうと、上辺だけをなぞった浅い内容でしか返答できないケースも出てきます。

パソコンで行うスピーキングテストを開発

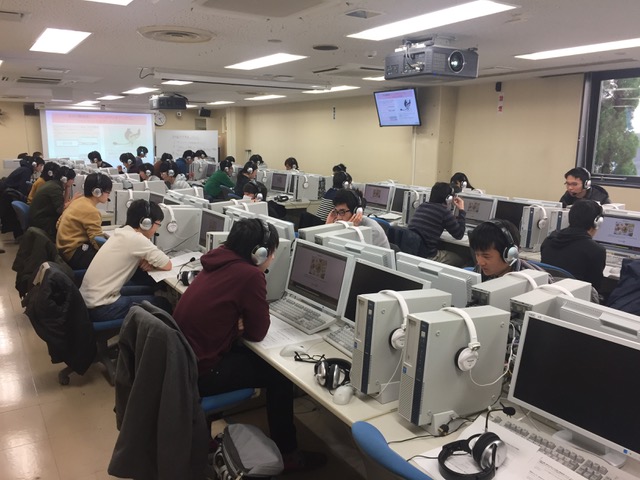

スピーキングテストといえば、一般的には対面型で試験官に向かって話すイメージがあるかもしれませんが、私たちはパソコンで行うスピーキングテストを開発しています。

対面で行うと、多くの試験官が必要となり、膨大な時間やコストが必要となります。加えて試験官の能力にばらつきがあり、採点の信頼性を保てない可能性もあります。

だからこそ、コンピューターをベースにしたCBT方式のスピーキングテストを開発することにしました。

CBT・・・Computer Based Testingの略であり、コンピューターを使ったテスト方式のことをいいます。

CBTを使えば、試験官は不要となり、パソコンさえあればテストを受けられるので、一斉にテストを実施できるメリットがあります。

開発を始めたのは2012年ですが、当時は今ほどIT技術が進んでいなかったことを考えると、先駆けの研究であったと言えるかもしれません。

ゆくゆくはスマホやタブレットなどを使って、誰もが好きな時に好きな場所で、このCBTを使ってスピーキングテストを受験できることを想定しています。

500人以上を対象にスピーキングテストを実施

そして2014年から本学の学生を対象に、このCBTを使った大規模なスピーキングテストを開始することになります。

実施の大まかな流れは、以下のようになります。

①英語教員全員でテスト問題を作成する

②作成した問題をアプリに取り込み、パソコンを使って学生達にテストを受けてもらう

③学生が回答した音声データを聞いて採点者が採点する

④学生にスコアレポートを返却する

(本学でのスピーキングテスト実施の様子)

このテストは、本学の総合型選抜(旧AO入試)グローバル枠にも導入され、現在も続けられています。

また、2021年には、森 真幸先生の力をお借りして、アプリの抜本的な見直しを図り、本学以外でも使用できるアプリを開発することに成功しました。

その結果、本学以外に4校の他大学でも同様のテストを行うことができました。

学生が回答した音声データはテストそのものの精度を上げるためだけでなく、日本人英語学習者のスピーキングの特徴を明らかにするためにも非常に貴重です。

そこで、学生に受けてもらったスピーキングテストのデータをもとにコーパスを構築し、データ分析を行なっています。

コーパス・・・実際に書かれた文章、話された言葉の用例を大量に収集したデータベースを指します。

今日までに570人もの学生の回答音声をもとにコーパスを構築することができており、どのようなポイントが話す力に影響しているのか、その分析を続けています。

作るハードルが高いからこそ価値がある「KISTEC」

私たちが作ったコーパスをThe KIT Speaking Test Corpus(KISTEC)と呼んでいますが、このコーパスの最も大きな特徴は、日本の大学生のリアルかつ膨大なデータが含まれている点にあります。

日本では本格的なスピーキング教育が始まったばかりで、これだけのデータを収集できる機会はそうありません。

また、「話し言葉」は、「書かれた文章」とは違い、音声を文字データに書き起こす作業から始めるため、何倍もの労力がかかります。

私が研究を始めた頃は、今ほどAIが発達していたわけではないので、手作業による書き起こしが必要でしたし、AIが発達した現代であっても、正確かつ完璧に書き起こしてくれるわけではないので、最後は人の目によるチェックが必要となります。

さらには、そのテキストデータを分析できるようにするため、「タグ」とよばれるマーキングをしていく必要も出てきます。

570人分ものデータを同じように手作業で作っていくわけですから、本当に多くの方の協力無くしては実現できません。

ゆえにスピーキングに関するコーパスは構築するハードルが高く、誰もがすぐにできるわけではありません。全国的に見ても、この規模感で本格的にスピーキングテストを実施して、そのデータをもとにコーパスを構築している例は聞いたことがありません。

だからこそ非常に価値のあるデータだと考えていますし、このデータが世の中のスピーキング向上に役立つと確信しています。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

The KISTEC: 日本の大学生の発話データに基づく英語学習者話し言葉コーパスの構築

著者名:神澤 克徳, 瀬戸口 彩花, 田中 悠介, 近 大志, 小林 雄一郎, 光永 悠彦, 森 真幸, 李 在鎬

掲載誌名:言語処理学会第31回年次大会発表論文集

出版年月:2025年03月

日本人英語学習者の発話におけるフィラーの生起位置と習熟度の関係性

著者名:田中 悠介, 瀬戸口 彩花, 近 大志, 神澤 克徳

掲載誌名:英語コーパス学会大会予稿集2024

出版年月:2024年10月

英語学習者の発話にみられる非流暢性に関する考察:自己訂正と反復・フィラーの関係性

著者名:近 大志, 瀬戸口 彩花, 田中 悠介, 神澤 克徳

掲載誌名:言語処理学会第30回年次大会発表論文集

出版年月:2024年03月

Development and administration of a Skype-based English speaking test in a Japanese high school

著者名:Katsunori Kanzawa, Haruhiko Mitsunaga, Glen Edmonds, Yumi Hato, Yasushi Tsubota, Masayuki Mori, Yuko Shimizu

掲載誌名:京都工芸繊維大学学術報告書

出版年月:2022年02月

CBTスピーキングテストの舞台裏、どこがどう難しいのか?KIT Speaking Testの実践より

著者名:神澤 克徳, 羽藤 由美

掲載誌名:JACET関西紀要

出版年月:2021年03月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)