2025年6月

有機化学の限界を超える!「世界初」を何度も生み出す思考技術

~「誰も触れない」領域にこそ大発見が眠っている~(前編)

今回お話を伺うのは、分子化学を研究されている 井本裕顕准教授です。

井本先生は研究を続けていく中で、「毎日が新しい発見や物質と出会える日々だ」とおっしゃっています。

なぜ、そんなにも連続して新しいものを生み出すことに成功されているのでしょうか。

井本先生のユニークな研究哲学に触れながら、その秘密に迫っていきます。

教科書にはない「極端に新しい物質」を次々と生み出す

私は、有機化学の中でも様々な元素同士を組み合わせて、まだ世の中に存在していない新しい物質を作り、その機能や性質を解明する研究をしています。

今回は私が取り組んでいる研究を紹介しながら、化学という学問の面白さや醍醐味についても触れていければと思います。

高校までに習う化学は、元素の周期表やその組み合わせを覚えるなど、「暗記する学問」というイメージが強いと思いますが、大学で扱う化学は全くの別物です。

特に私が取り組む研究においては、自分の好奇心が出発点となり、正解のない道を自由な発想や視点を持って取り組んでいくことになるので、非常にクリエイティビティが求められます。

というのも、私の研究室では、教科書には載っていない「極端に新しい物質を作り出すこと」を最も大切にしているからです。

そこには正解や不正解、成功や失敗という二元論がなく、どのような研究であっても諦めなければ、必ず最後には全く新しい物質や発見と出会うことができるのです。

失敗とされることが大発見につながる

たとえば、ある化合物にエネルギーを与えて、光る物質を作りたいと考えたとします。

緻密な仮説を何度も立てて実験を重ねた結果、もし光らなかったら、どう感じますか?

多くの人が反射的に「これは失敗だ」と決めつけてしまうのではないでしょうか。

自分が懸命になって立てた仮説が間違っていたわけですから、自分が否定されているような感覚になり、落ち込んでしまうかもしれません。

しかし、私の研究室では、ここから一歩踏み込んで思考を進めていきます。

「なぜ光らなかったんだろうか?」 「与えたエネルギーはどこに使われているのだろうか。別のことに使われているのでは?」と考えてみます。

するとそこから、当初は予想もしていなかった新たな研究の道が開けてくるわけです。

その結果、光りこそしなかったけれど、思いもよらない性質が見つかることも多いですし、その性質を評価すると、数値も飛び抜けて高いということがよくあります。

そうやって、この世に存在していなかった新しい物質が生まれることになります。つまり、期待していたことが起こらなかったところにこそ、化学の本質があると言えます。

目標に縛られない自由な研究

企業などで行われる研究には、エネルギー効率を高める研究、病気を治療するための研究など、そこには必ず目標が存在しています。

一方、私の研究では厳格な目標を置くことをしません。では何が出発点になるかというと、それは「本人の純粋な好奇心」です。

「この元素を組み合わせたら、どんな反応が起こるんだろう?」 「ガラスとプラスチックを混ぜたらどんな素材ができるのだろう?」

という純粋な好奇心が常にトリガーになっています。

それが実際に社会でどのように使われるのかは分かりません。使われるかもしれないですし、役に立たないかもしれません。

けれど、厳格な目標を設定しない研究は、イノベーションが起こりやすいことも確かです。それは、得られる結果の振れ幅が極端に大きい点にあります。

作った新しい物質が持つ性能の数値が極端に低いこともあれば、驚異的に高い数値を叩き出すこともあります。実際に、世界一の数値を出すことに何度も成功していますし、結果として、その物質が社会の課題を解決する大きな糸口となる可能性もあります。

まさに偶然が起こす産物だと言えるでしょう。混ぜる試薬の量を間違えて1000倍入れてしまった結果、ノーベル賞につながった研究もあるくらい、偶然がもたらすインパクトは大きいのです。

ありふれた材料が化ける面白さ

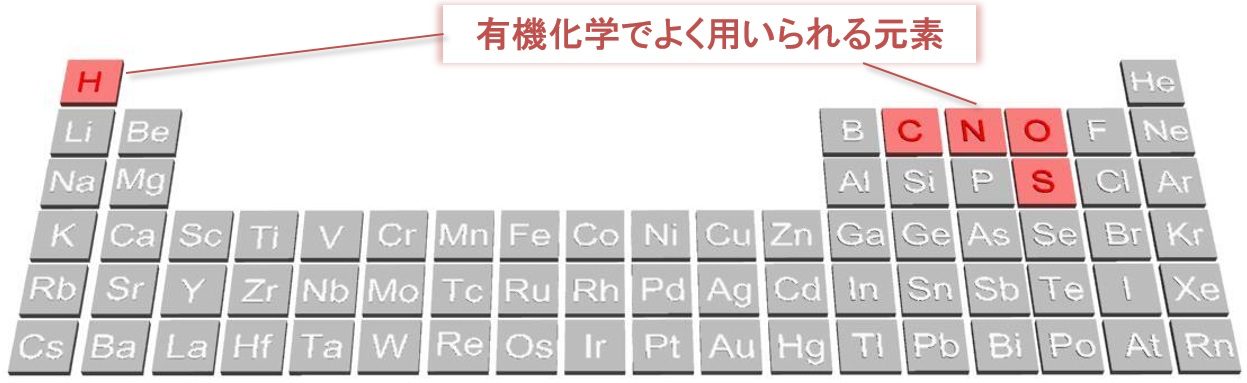

この元素の周期表を見てください。

これだけ多くの種類があるにも関わらず、実は、有機化学でよく使われている元素は、赤く塗られた部分に限られています。

C,H,O,S,Nの5つの元素を組み合わせながら、プラスチックや紙製品など、身の回りにある様々なものが作られているわけですが、この5つの元素以外は未開拓の領域を広く残しており、私の興味はここにあります。

有機化学に多くの元素が加わると、その組み合わせはほぼ無限となり、多様性が爆発的に広がります。そこでは、研究する人の好奇心や個性によって、全く違う、新しいものが次々と生み出されることになります。

有機でも無機でもない第3の材料

これまでの機能性材料は、有機物質と無機物質という形で明確な線引きがなされ、それぞれ別々に研究が発展してきた歴史があります。

有機材料とは、石油由来、動物由来の元素で、プラスチックなど先ほど紹介した5つの元素が主に含まれています。

プラスチックは、容易に変形させて様々なものを作ることができます。容器にもなれば、プラモデルなど複雑な形も簡単に作ることができます。しかし熱に弱かったり、劣化スピードも早いなどのデメリットもあります。

無機材料には、金属、セラミックス、ガラス、鉱物などがありますが、たとえば金属は、プラスチックと違って耐久性が高く、耐熱性にも優れています。さらに電気を流したり磁石でくっついたりもしますが、プラスチックのように形を容易に変えることはできません。

このように、有機材料と無機材料は全く性質が異なっていたことから、別々のものとして扱われてきました。

ですが、「この区別は本当に必要だろうか」と考えてみるとどうでしょうか。

そもそも、この区別は自然界が決めたものではなく、人間が整理しやすいように勝手に決めた境界線であり、この境界線を取り払うこと自体に価値があると考えています。

たとえば、金属とプラスチックを混ぜ合わせたらどうでしょうか。

「曲げることができる磁石」 「電気が流せるプラスチック」のように、誰も見たことがない新しい材料を作ることができるかもしれません。

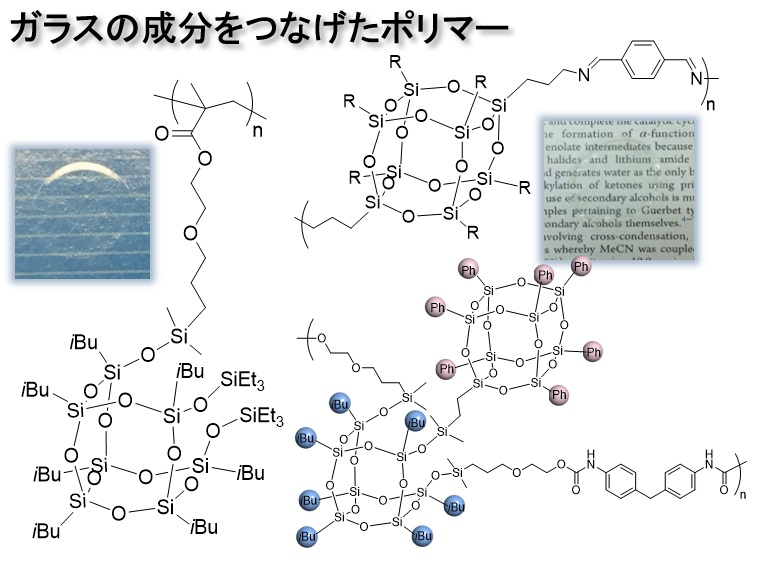

実際に私が作った分子がこちらです。

これは簡単にいうと、ガラスとプラスチックが組み合わさった、全く新しい分子です。

ガラスはごくごく日常にありふれた素材ですが、プラスチックの成分と組み合わせることで、どんな面白い素材に化けるのか。そこに興味がありました。曲がるガラスや落としても割れないガラスになるかもしれません。

できあがったこの分子を有機材料と呼ぶべきなのか、それとも無機材料と呼ぶべきか。

従来の考え方では整理できない新しい物質であるからこそ、もはや区別する必要はありません。 このように、有機と無機という区別を取っ払ってみることで、多様性が増し、新しい発見が生まれ、化学全体が大きな発展に向かっていくと考えています。

研究者プロフィール

主な発表論文・関連特許

Combination of Arsines and Tris(pentafluorophenyl)borane towards Frustrated Lewis Pair

著者名:Tomoharu Onishi, Akifumi Sumida, Chihiro Okochi, Yusuke Miyake, Kenji Kanaori, Takahiro Iwamoto, Kensuke Naka, Hiroaki Imoto

掲載誌名:Chemistry – A European Journal

出版年月:2025年04月

Polymethylene with Cage Silsesquioxane: Densely Grafted Structure Prevents Side-Chain Crystallization

著者名:Yu Tomioka, Tomoki Yasui, Kensuke Naka, Hiroaki Imoto

掲載誌名:Polymer Chemistry

出版年月:2025年1月

Dithienoarsinines: stable and planar π-extended arsabenzenes

著者名:Akifumi Sumida, Akinori Saeki, Kyohei Matsuo, Kensuke Naka, Hiroaki Imoto

掲載誌名:Chemical Science 16(3) 1126-1135

出版年月:2025年

An ionic liquid containing arsonium cation

著者名:Ryoto Inaba, Tomohiro Imai, Showa Kitajima, Hitoshi Kasai, Kouki Oka, Ryoyu Hifumi, Ikuyoshi Tomita, Masahiro Yoshizawa-Fujita, Kensuke Naka, Hiroaki Imoto

掲載誌名:Chemical Communications 60(95) 14022-14025

出版年月:2024年10月

Open and Closed Cage Silsesquioxane Dimers

著者名:Honoka Yonezawa, Kensuke Naka, Hiroaki Imoto

掲載誌名:ChemPlusChem 89(11)

出版年月:2024年8月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)