2024年10月

実用化目前!「カーボンネガティブ」な世界を実現する厚さサブミクロンの膜とは?

~地球温暖化を抑制し、持続可能な地球を目指して~(前編)

今回は、バイオベースマテリアル学を専門とされている谷口育雄教授に、地球温暖化を食い止めるための技術について伺いました。

近年、温暖化による異常気象や自然災害を何度も経験するようになり、温暖化は、もはや他人事ではなく、私たち自身のこととして捉える必要が出てきました。

これまで世界が抱える課題として議論されてきたにも関わらず、未だに解決に至らない地球温暖化。谷口教授は、いったいどのようなアプローチで解決されようとしているのか。実用化目前に迫った谷口教授の技術について、たっぷりとお話しいただきました。

私たちに残された時間は90秒?

突然ですが、終末時計というものをご存知でしょうか?

これは人類の終末を午前0時と考えた場合、その終末までの残り時間がどのくらいあるかを表したものです。

この終末時計によると、なんと人類に残された時間は、あと90秒とされています。

この背景には戦争などさまざまな要因がありますが、大きな原因の一つに、温暖化による気候変動、異常気象、海面上昇や生態系の破壊が挙げられます。

少し前まで「温暖化」は遠い未来のこととして、「私たちに関係ないもの」と捉えられる風潮がありましたが、最近では、温暖化による影響を肌で感じることも少なくありません。

経験したことのない猛暑日が続いたり、数年に1回起こるかどうかと言われていた地震を除く激甚災害が、この5年間で19回も起きています。

この温暖化を食い止めることは人類にとって急務であり、私の研究している技術が、その一翼を担えるのではないかと考えています。

詳細は後述しますが、私が開発したこの薄い膜が、温暖化を食い止める鍵を握っていると確信しています。現在は2030年での実用化に向けて、経済産業省のNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)と協力して進めている最中です。

NEDOとは・・・NEDOは、持続可能な社会の実現に必要な研究開発の推進を通じて、イノベーションを創出する、国立研究開発法人です。

リスクが高い革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進する「イノベーション・アクセラレーター」として、社会課題の解決を目指しています。

引用:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構.NEDOについて. 機構概要(https://www.nedo.go.jp/introducing/kihon.html)

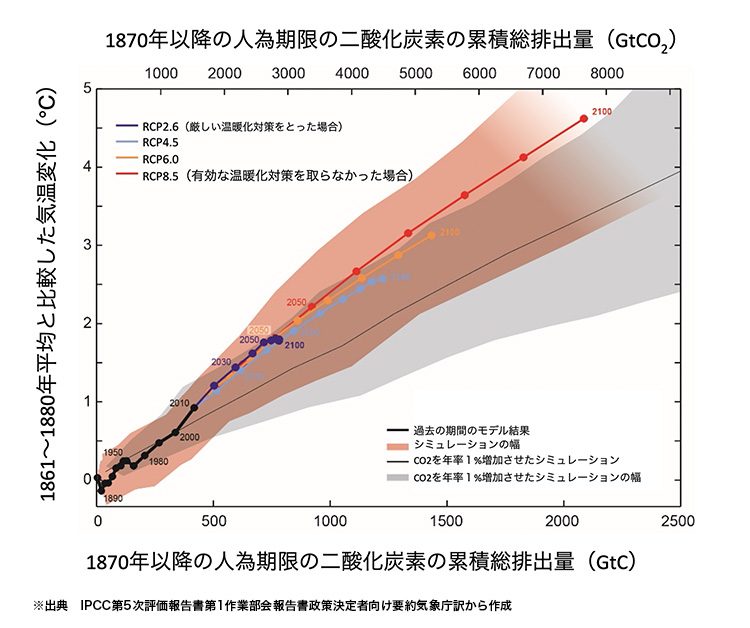

地球の平均温度の上昇とCO₂排出量の増加は比例している

さて、温暖化の原因については、さまざまな議論がされていますが、CO₂が一番後押ししていることは間違いありません。

このグラフを見ると、地球の平均温度とCO₂の排出量が比例して上昇していることが見受けられます。

引用:かながわ気候変動WEB.二酸化炭素累積排出量と平均温度の関係(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0323/climate_change/contents3/page1-9.html)

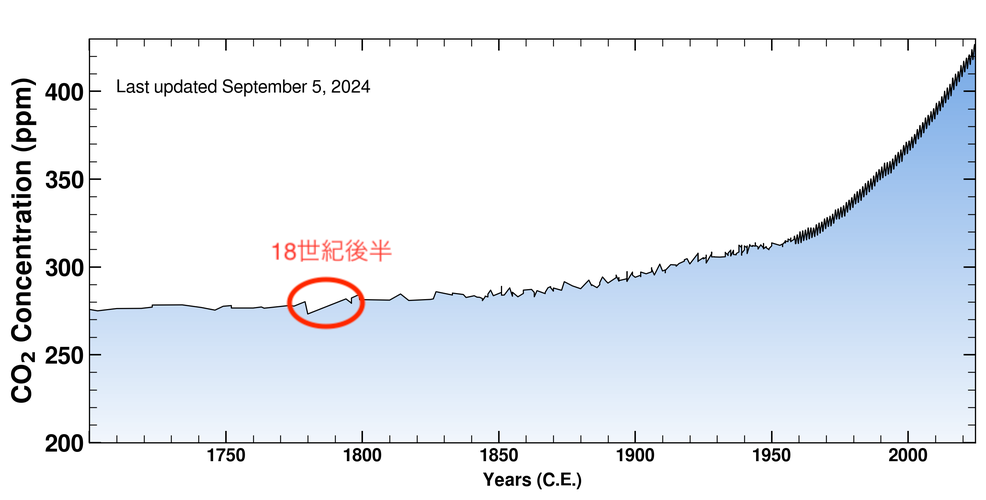

また、これまでの人類の歴史と合わせて振り返ってみると、最近のCO₂濃度の急上昇は、人類によって生み出されたものであることが改めてよくわかります。

以下のグラフは、大気中のCO₂濃度の推移を表したものですが、18世紀頃に急激に上がっているポイントがあります。

引用:The Keeling Curve.1700-percent(https://keelingcurve.ucsd.edu/)

18世紀といえば、ちょうど産業革命が起きた時代で、人類が石油や石炭を燃やし、エネルギーを作るようになった時代です。そこから近代化とともに第ニ次世界大戦に入り、さらに濃度が急激に上がっていくことになります。

話を整理すると、地球の温暖化の主たる原因はCO₂濃度の急上昇であり、そのCO₂を生み出したのは、紛れもなく私たち人類だということになります。

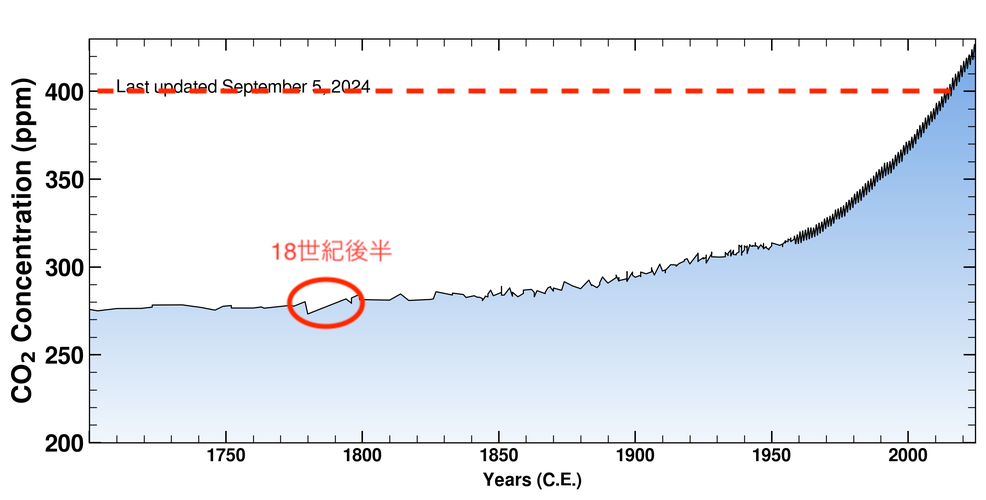

そして、そのCO₂によって、いまや私たち自身の存続に危機が迫っているということです。 このグラフでさらに注目してもらいたいのは、2000年以降のCO₂濃度です。

引用:The Keeling Curve.1700-percent(https://keelingcurve.ucsd.edu/)

ついに大気中のCO₂濃度が400ppmを超えてしまいました。歴史上、どれだけ高くとも400ppmを超えたことはありませんでしたが、ここにきて400ppmを超える急激な上昇があります。

温暖化は、遠い未来の話ではなく、今すぐ解決する必要がある課題なのです。

「カーボン・ニュートラル」から「カーボン・ネガティブ」へ

前置きが少し長くなりましたが、このような差し迫った状況の中で、私が目指したい世界は「カーボン・ネガティブ」な世界です。

カーボン・ニュートラルという言葉はよく耳にするかもしれません。これは排出したCO₂を回収して、地中貯留や再利用などを行い、CO₂排出量を実質ゼロに戻すという考え方です。

「排出するCO₂をゼロにすることができれば問題は解決する」と考えたいところですが、実はそうも上手くいきません。

なぜなら、先ほどお伝えしたように、人類が排出してきたCO₂はあまりにも多く、400ppm以上のCO₂が大気中に残っているからです。

ですので、CO₂をゼロにするだけでは足りず、大気中にあるCO₂も減らし、排出するCO₂をマイナス(ネガティブ)へと持っていく必要があります。

私の技術が目指すのは、このようなカーボン・ネガティブな世界であり、本当の意味で持続可能な地球にすることです。研究をはじめた当初は壮大な夢ではありましたが、この10年間で着実に研究を進め、実現まであと一歩というところまできています。

安価で高性能なCO₂分離回収技術

CO₂が減らない一番のボトルネック

では、カーボンネガティブな世界を目指すために、具体的に何が必要なのか。

現在、CO₂を減らすための方法として、「省エネ」や「再生可能エネルギー」などの言葉を耳にすることが多いと思いますが、それらと合わせて効果が高いとされているのが「CCS」です。

CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、火力発電所などのCO₂排出源や空気中からCO₂だけを分離して回収し、地中に埋めるという方法です。加えて最近では、CCUという方法も注目されはじめました。CCUとは「Carbon dioxide Capture and Utilization」の略で、分離回収したCO₂を、別の用途として有効利用するという方法です。これらが世界的にも最も効果的であると結論づけられ、各国で研究されています。

しかし、未だに実用化されていません。いったいどこにボトルネックがあるのでしょうか。 CCSを実現するには、最初のステップとして、CO₂をその排出源から分離して回収する必要がありますが、実は、この最初のステップで行き詰っています。

実用化に向けて超えるべきハードル

どれだけ素晴らしい技術であったとしても、その技術が社会に浸透していくには、必ず超えなければならないハードルがあり、それが所要エネルギーあるいはコストです。

CO₂の回収技術についても同じことが言えます。

現在、CO₂を回収する素晴らしい技術は確かにあります。ですが、あまりにもコストが高く、どの国も企業も採用できないのが実際のところです。

ですから、CO₂を減らすためには、高性能に加えて、「安価」なCO2分離回収技術が、どうしても必要になります。

そして、私の研究しているCO₂分離回収技術であれば、これらの課題を解決することができると考えています。

高い性能を出せることはもちろん、コストを大幅に抑え、さらには簡単に大量生産することができ、数年後には商業ベースに乗せることができると考えています。

現在は、NEDOの事業で実証・検証を行なっていますが、次フェーズのパイロット試験が完了すれば、実用化することができます。

2つのCO₂分離回収技術

これまで最も有力だった分離回収技術は、大きな施設を建設して行うものでした。

建設費用はもちろん、運用面でも膨大なコストがかかります。

各国が20年以上かけて研究し、運用コストを半分にまで抑えることができましたが、それでも実用化の目安となる所要エネルギー/コストレベルには達していませんし、これ以上コストを下げることは不可能とさえ言われています。

そこで、これに代わって新たに注目されているのが「膜分離」という技術です。

特殊な膜に排気ガスを通すと、CO₂だけが膜を通り抜けるので、容易に分離回収することができます。

たとえば、火力発電所の排気ガスが出る煙突に取り付ければ、そこからCO₂だけを効率的に回収することができるようになります。

この膜分離こそが最も有力な手段として、CO₂削減のための、経済産業省の定めたカーボンリサイクル技術ロードマップにも紹介されています。

性能は高いが、コスト面で見合わない無機膜

使用する膜には大きく分けて「無機膜」と「高分子膜」の2種類があり、どちらにも一長一短があります。

「無機膜」は高い分離性能を持っているが、コストが高く、「高分子膜」は非常に安価に作れるが、無機膜と比較すると性能が低いという欠点があります。

ここでいう性能とは、具体的には「選択性」と「透過性」です。

・「選択性」とは、膜に通した排気ガスの中から、どれだけCO₂のみを通過させられるかということです。

・「透過性」とは、膜に通した排気ガスの中から、どれだけの量のCO₂を通過させられるかということです。

そして、無機膜は高い「選択性」と「透過性」を兼ね備えています。

ただし、この無機膜はコストがあまりにも高く、大量生産に向いていないので、要求膜面積が小さなアルコール脱水に見られる、ごく限られた分野でのみ実用化されています。

火力発電所のような大規模CO₂排出源でこの無機膜を使うとなると、数百万平方メートルは必要になるので、コスト面で現実的でないことは明らかです。

安価に作れるが、性能が今ひとつな高分子膜

一方、高分子膜は安価で大量生産やスケールアップが容易です。ですから、コストがボトルネックになっている以上、高分子膜を使ったCO₂の分離回収を目指すしかありません。

しかし、この高分子膜は性能が低いという欠点があります。

膜分離において、分離対象ガスが通り抜けるための孔を考えます。この孔を大きくすれば、一度に大量に対象ガスを通すことができ、透過性を高めることができます。しかし、孔が大きくなった分、対象ガス以外の余分なものも通るようになるため、選択性が低下してしまいます。

その逆も然りで、孔を小さくして選択性を上げると、透過性が落ちてしまいます。 このトレードオフの関係をいかに乗り越えるかが、最初のポイントでした。

透過性と選択性を兼ね備えた新しい高分子膜の開発

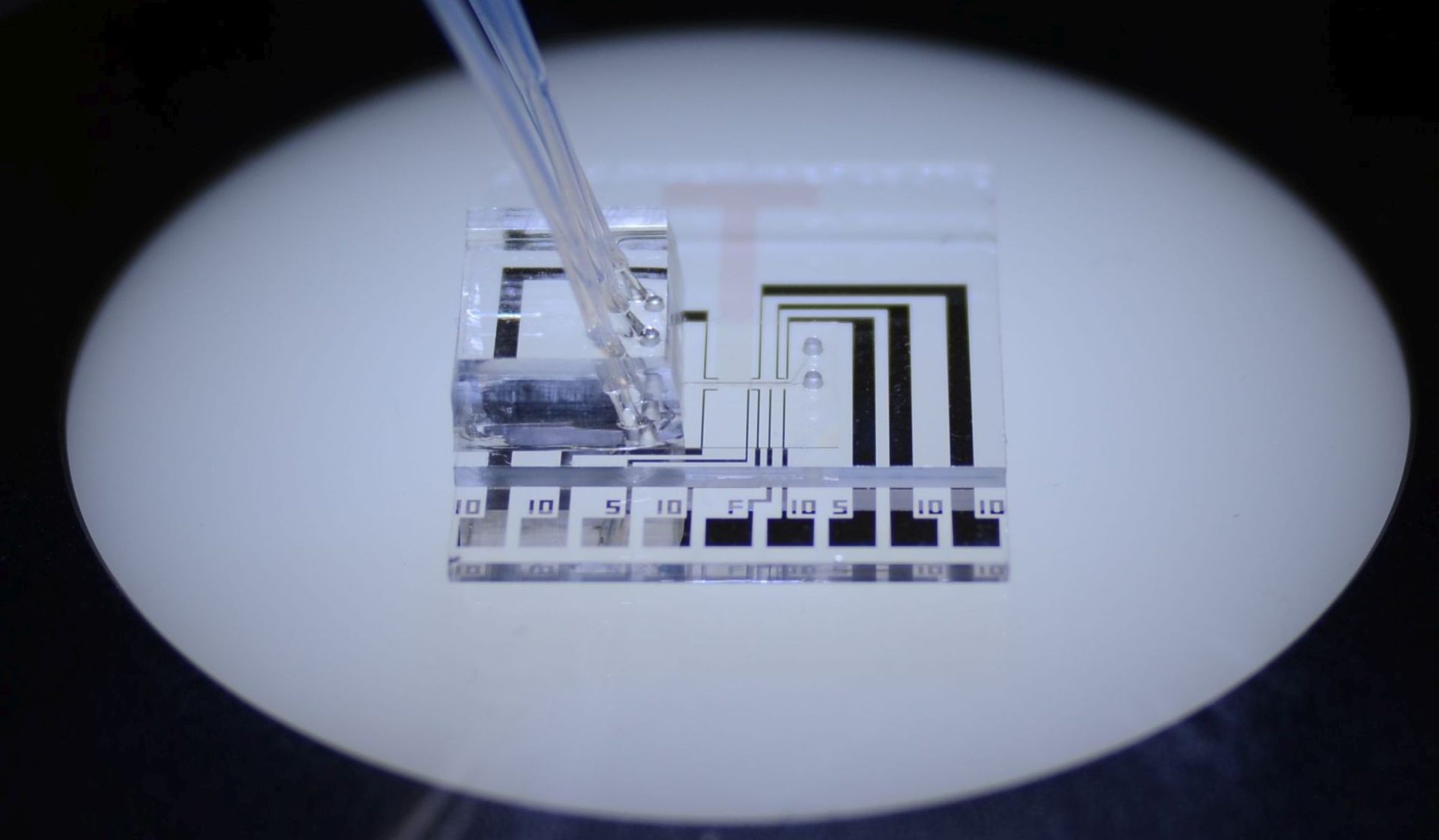

(研究過程で作られた高分子膜)

そこで、私は高分子膜に、CO₂と親和性のある「アミン」という液体を加えることにしました。

CO₂は、アミンに非常に親和性が高く、高分子膜に呼び込みやすい傾向があり、この性質を利用することにしたのです。

まず、膜の中にあるアミンが、CO₂だけを効率的に吸収してくれるようになり、選択性を高めることが可能となります。加えてアミンには、CO₂を膜の反対側に輸送する性質もあるので、同時に透過性を高めることにも成功しました。

さらに注目すべき点は、課題となっていたコストです。

私が使っている高分子は、ポリビニルアルコール、通称PVAというもので、一般的な洗濯糊やシャボン玉に使われており、非常に安価で手に入れることができます。 これが冒頭でもお見せした「PVAとアミンで作った高分子膜」です。

白く見えているのは膜をのせている土台であり、この土台の上に乗っている薄い膜が、高分子膜です。厚さでいうと、600ナノメートル程度で、肉眼では見えません。

これで、トレードオフの関係にあった選択性と透過性、両方を上げることに成功したわけです。

しかし、次の課題にまたぶち当たりました。それは大面積化です。

火力発電所で使う場合を想定した時では、大きさにすると数百万平方メートルの高分子膜が必要となりますが、高分子膜を大面積化することは非常に難しいです。

見ての通り、あまりにも薄いので扱いづらく、大面積化する際や、使用している最中に膜が破損する可能性がかなり高いのです。 この課題をいったいどのように解決したのか。後半で紹介させていただきたいと思います。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Laser Patterning of Porous Support Membranes to Enhance the Effective Surface Area of Thin-Film Composite-Facilitated Transport Membranes for CO2 Separation

著者名:Yida Liu; Daisuke Nakamura; Jubao Gao; Kazushi Imamura; Shoma Aki; Yukiko Nagai; Ikuo Taniguchi; Kana Fujiwara; Ryoga Horii; Yoshiko Miura; Yu Hoshino

掲載誌名:ACS Applied Materials & Interfaces

出版年月:2024年06月

Critical role of lattice vacancies in pressure-induced phase transitions of baroplastic diblock copolymers

著者名:Hiroki Degaki; Ikuo Taniguchi; Shigeru Deguchi; Tsuyoshi Koga

掲載誌名:Soft Matter

出版年月:2024年

Deep-Sea-Inspired Chemistry: A Hitchhiker’s Guide to the Bottom of the Ocean for Chemists

著者名:Shigeru Deguchi; Hiroki Degaki; Ikuo Taniguchi; Tsuyoshi Koga

掲載誌名:Langmuir

出版年月:2023年06月

A strategy to enhance recyclability of degradable block copolymers by introducing low-temperature formability

著者名:Ikuo Taniguchi; Thao Thi Thu Nguyen; Kae Kinugasa; Kazunari Masutani

掲載誌名:JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A

出版年月:2022年10月

Why does 2-(2-aminoethylamino)ethanol have superior CO2 separation performance to monoethanolamine? A computational study

著者名:Daiki Aso; Yuuichi Orimoto; Makoto Higashino; Ikuo Taniguchi; Yuriko Aoki

掲載誌名:PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

出版年月:2022年06月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)