2025年2月

「逆境をバネに進化する酵母の生存戦略」

~時間をかけて強くなる不思議な生物~(前編)

今回、応用生物学を研究されている井沢真吾教授に、酵母の研究についてお話いただきました。

近年、レジリエンスという言葉をよく耳にするようになりましたが、実はこのレジリエンスは酵母にも備わっているようです。微生物でありながら、我々人と同じように、困難な状況に陥っても忍耐強く、創意工夫を重ねながら、状況に応じた生存戦略を打ち出しているようです。

今回は、そんな酵母の面白い世界に迫っていきたいと思います。

人類を支える微生物

酵母という言葉は、たくさんの方が知っていますが、私たちの暮らしにどのように関わっているかご存知でしょうか?

最も身近なところで言うと、私たちが日頃からよく食べているパンです。パンの生地の発酵には酵母が欠かせませんし、お酒に関しても酵母の発酵が欠かせません。

ビール、ワイン、日本酒、ウィスキーなど、ほとんどのお酒のアルコールは、酵母が作り出しています。他にも、旨味成分として酵母エキスが数多くの食品に使われているなど、世界中で酵母は使われており、その産業規模は巨大です。

また、酵母は乳酸菌や大腸菌と違い、真核生物と言われ、人間と似た細胞の構造をしているのも特徴です。それゆえに、人間の研究をする上でも、1番シンプルなモデル生物として利用されています。オートファジーの研究でノーベル賞を取られた大隅先生も、酵母を使ってその仕組みを解明されました。

歴史的に見ても酵母は古代エジプト文明の時代から活用され、古くから人々の暮らしの中にある菌でもあります。このように考えると、酵母は人類にとって、一番有用な微生物だと言えるかもしれません。

これほどまでに私たちの生活に大きく関わっている酵母ですが、実はまだまだわからないことの方が多い生物でもあります。研究をすればするほど、酵母はクレバーな存在であり、また、私たち人間とよく似ており、時に感情移入しそうにもなる不思議な生物だということがわかります。

今回は、そんな酵母の魅力をお伝えできればと思います。

(研究室で偶然撮影できた酵母が笑っているように見える写真)

自ら自分の首を絞め続ける酵母

現在、注力している研究テーマの1つに、「エタノールストレスに対して、酵母はどのように対応するのか」というものがあります。

約170年前にパスツールという有名な学者が、「ワインを造っているのは微生物である」という事実を、説得力ある形で初めて解明しました。以降、酵母のアルコール発酵のメカニズムが明らかになったわけですが、依然として、なぜ酵母がエタノールというアルコールを作るのか。その意義はいまだに解明されていません。

エタノールは消毒として使われるくらい強い殺菌作用があり、もちろんそれは菌である酵母にも及びます。つまり酵母は、自分の首を絞めるようなエタノールを、自らひたすら作り続けてしまうわけです。

いったい、なぜこのようなことをしてしまうのか。パスツールの発見から170年以上たった今でも、その生理的意義は解明されておらず、私たちはここを解き明かしたいと考えています。

そして、研究をしている中で見えてきたキーワードが「レジリエンス」です。

「レジリエンス」は、最近非常に注目されているキーワードで、人がストレスや困難に直面した時に発揮する耐える力、適応する力、そこから回復していく力のことを指しますが、酵母もこのレジリエンスを備えていることがわかってきました。

たんぱく質の合成を阻止するエタノール

酵母も人と同じくたんぱく質からできているわけですから、エタノールストレスの負荷がかかった時に、酵母のたんぱく質はどのように変化していくのか、その様子を研究すれば、そこから酵母の生存戦略が見えてきます。

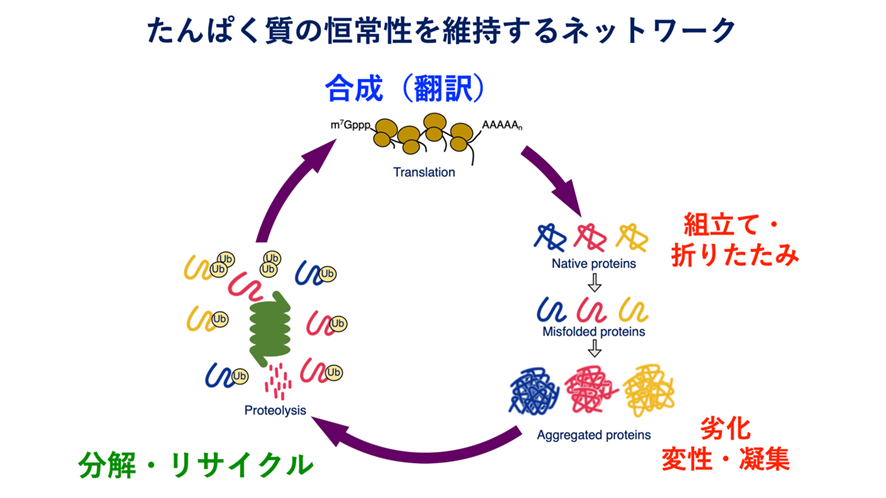

たんぱく質が、通常どおり維持されるためには、以下の3つのプロセスが必要になります。

1. 合成:たんぱく質を作る

2. フォールディング:合成したたんぱく質を組み立てる

3. 分解:不要なたんぱく質やフォールディングに失敗したたんぱく質を除去する

不要なたんぱく質が体内で増え続けると、それが病気の原因となるので、作り続けるだけでなく、同時に除去する必要もあります。これは人間の体にも同じことがいえます。

通常は、この3つの働きのバランスが適切な範囲で維持されています。これを「たんぱく質の恒常性」と言います。たんぱく質の恒常性があってはじめて、人間も微生物も生存・成長できるわけです。ここにエタノールストレスがかかると、どのような影響がでるのでしょうか。

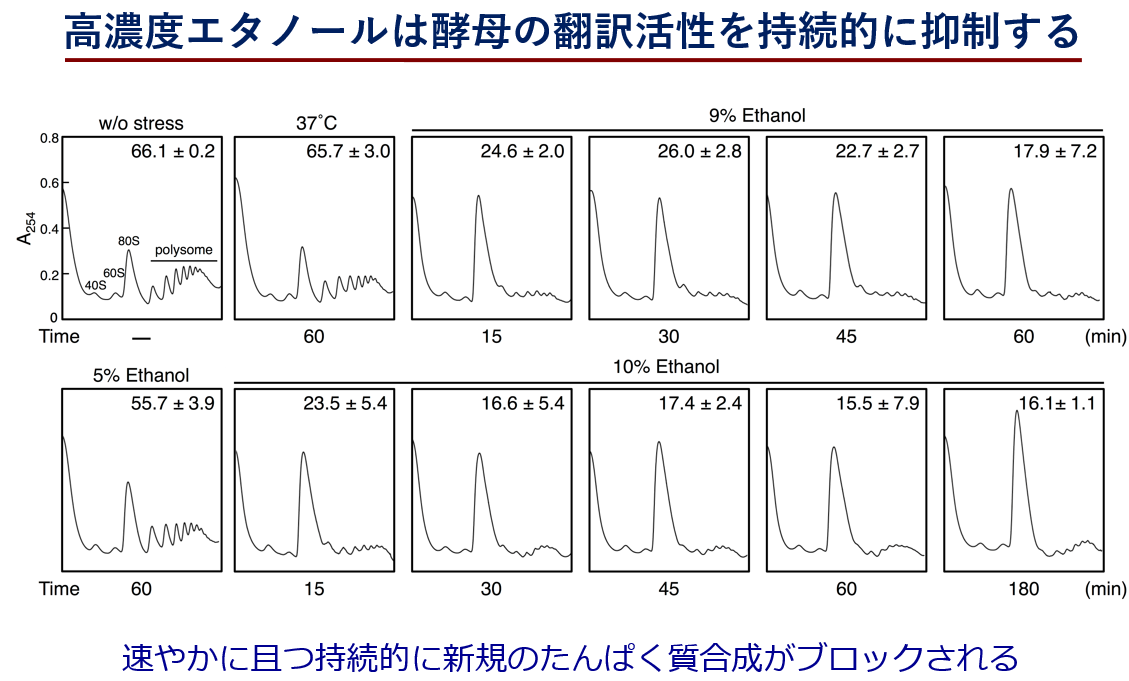

まず分かったことは、たんぱく質の恒常性の1つ目「合成」が止まってしまうということです。

通常、たんぱく質の合成は以下の流れで行われています。

1. DNAからmRNAが作られる(転写という)。

2. mRNAとは、たんぱく質の設計図であり、このmRNAを使ってたんぱく質が作られます(翻訳という)。

本来であれば、このように順を追って、たんぱく質が合成されるわけですが、ここにエタノールストレスがかかると、翻訳機能が変化し、大部分のたんぱく質の合成がストップしてしまいます。

私たちの身体に置き換えた場合、普段使っているたんぱく質が作られなくなっているわけですから、緊急事態といえるでしょう。

加えて、細胞の中にP-bodyやStress granuleといった様々な面白い構造物が増える現象を発見しました。エタノールストレスがかかることで、普段は存在しないはずの構造物が細胞内にゴチャゴチャと増え始めます。

P-bodyやStress granuleとは・・・ ストレスによって翻訳されなくなったmRNAやRNA結合たんぱく質、リボソームなどの翻訳装置のたんぱく質などが集合して形成される非膜細胞内小器官。翻訳制御やストレスへの適応に寄与している。近年、その形成が液-液相分離によることが明らかになり、研究者の注目を集めている。

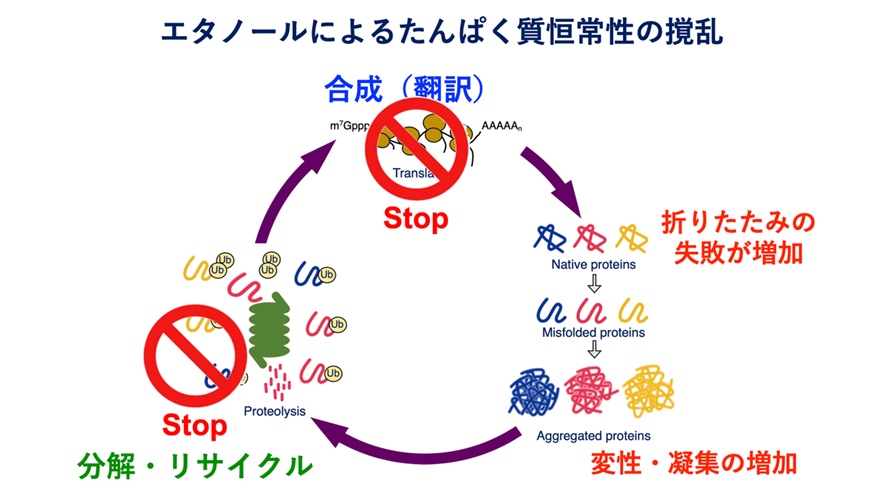

さらには、合成がストップするだけでなく、フォールディングや分解など、他の2つのプロセスにもダメージを与えることがわかりました。

このようなたんぱく質恒常性の撹乱は、人間においても起こる可能性が十分にあると考えられます。たとえば、ウォッカなどの強いお酒を飲むと、喉や食道の表面の細胞も似たような状態になるのではないかという研究も実際行われています。

それにしても、なぜ酵母はエタノールストレスによりダメージを受けたとしても、生存し続け、最終的にはアルコール濃度が高いワインや日本酒などを作ることができるのでしょうか。そこにはいったいどのような仕組みが働いているのでしょうか。

後編では、エタノールストレスにさらされた時に発揮される、知られざる酵母のレジリエンスについて見ていきたいと思います。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Contribution of the yeast bi-chaperone system in the restoration of the RNA helicase Ded1 and translational activity under severe ethanol stress

著者名:Ryoko Ando; Yu Ishikawa; Yoshiaki Kamada; Shingo Izawa

掲載誌名:J. Biol. Chem.

出版年月:2023年11月

Severe ethanol stress inhibits yeast proteasome activity at moderate temperatures but not at low temperatures.

著者名:Vo Thi Anh Nguyet; Ryoko Ando; Noboru Furutani; Shingo Izawa

掲載誌名:Genes to Cells : devoted to molecular & cellular mechanisms

出版年月:2023年10月

Yeast Tor complex 1 phosphorylates eIF4E-binding protein, Caf20.

著者名:Yoshiaki Kamada; Ryoko Ando; Shingo Izawa; Akira Matsuura

掲載誌名:Genes to Cells : devoted to molecular & cellular mechanisms

出版年月:2023年09月

Detoxification of the post-harvest antifungal pesticide thiabendazole by cold atmospheric plasma.

著者名:Shizu Fukuda; Yasuhiro Sakurai; Shingo Izawa

掲載誌名:Journal of Bioscience and Bioengineering

出版年月:2023年08月

Adaptability of wine yeast to ethanol-induced protein denaturation

著者名:Noboru Furutani; Shingo Izawa

掲載誌名:FEMS Yeast Research

出版年月:2022年11月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)