2024年11月

実用化目前!「カーボンネガティブ」な世界を実現する厚さサブミクロンの膜とは?

~地球温暖化を抑制し、持続可能な地球を目指して~(後編)

CCSを進める上でボトルネックとなっていたのが、「CO₂を分離回収するコスト」でした。

前編では、この課題を解決するため、谷口育雄教授が「高性能かつ、非常に安価な新しい高分子膜」を開発されたエピソードをお届けしました。

しかし、高分子膜は、肉眼では確認できないほど薄いため、扱うことが難しく、大面積化することが非常に困難でした。

後編では、この課題をどのような発想で解決されたのか、お話しいただきます。この技術が実用化されれば、カーボンネガティブな世界へと変えていくことができ、終末時計の針を戻すことができるのではないでしょうか。

どんな広大な面積にもフレキシブルに対応可能

高性能かつ、非常に安価な高分子膜を開発できたわけですが、この薄い膜をどうやって大面積化するか。

ここに大きな障壁がありました。

色々と模索した末にたどり着いたのが、この高分子膜を直接モジュール化するという方法でした。

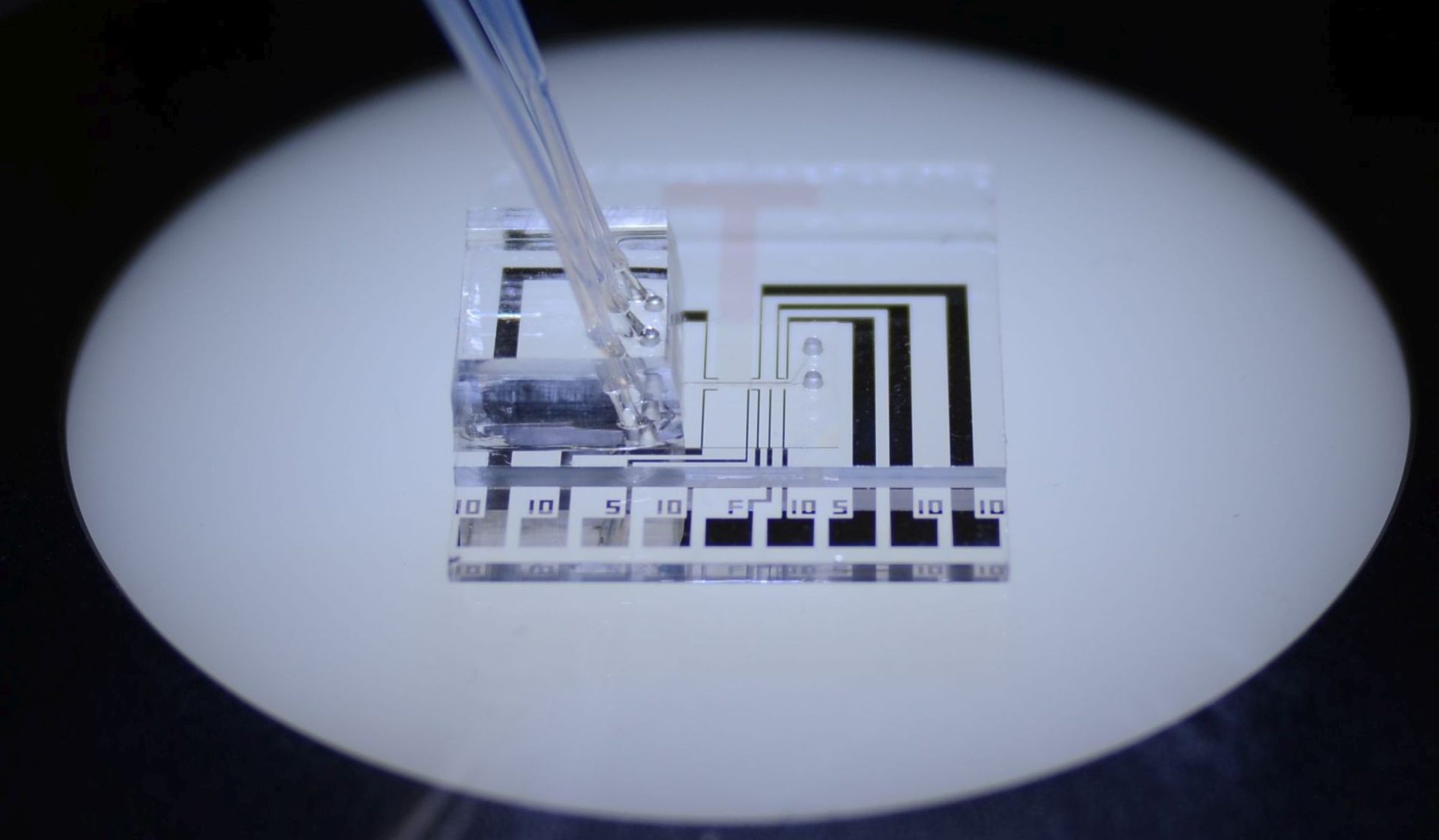

(モジュール化された高分子膜)

高分子膜をモジュール化することができれば、大量生産や大面積化をはじめ、あらゆる課題を解決できると考えたのです。

モジュールの中に、黄色いパスタのような、細い繊維状のものが見えると思いますが、この繊維の中は筒のように空洞となっており、これは中空糸と呼ばれています。この内側の表面に、CO₂を分離する薄い高分子膜を直接作ることに成功しました。

これによって、得られた膜モジュールをそのまま使うことができます。

たとえば火力発電所で使う場合は、排気ガス量に合わせて、必要な数だけモジュールを作って設置すればよいのです。

つまり、1枚の薄い膜を大きく作るのではなく、モジュール化して、そのモジュールの数を必要な面積に合わせて増やせば良いということになります。ですから、どれだけ広大な面積であっても対応することができるようになります。

この膜モジュールのメリットは、他にもたくさんあります。

CO₂を分離する高分子膜を中空糸内側に作製しているので、輸送や実用の際に、物理的な衝撃によって破損する心配がありません。

また、運んできた膜モジュールを、そのまま分離回収システムにセットするだけで、自発的に分離が進行するため、作業も非常に簡単です。

(小型の膜モジュール)

さらには、実用化する上で非常に重要となる、メンテナンス性にも優れています。

当然ですが、使用する膜は、使用年数とともに耐久性などが落ちていきます。その度に全てを取り替えていては、お金がいくらあっても足りません。ですが、このモジュールであれば、破損したモジュールだけを交換すればいいので、運用コストを抑えることができます。

選択性と透過性、導入や運用コスト、簡単な設置作業など、技術を社会実装する上で、大切なすべての要素を満たすことができたと考えています。

わずか3分で作れる高分子膜

これが膜モジュールの製造過程を表した図になりますが、至ってシンプルな構造となっており、誰でも扱いやすい設計になっています。

作り方は至って簡単です。

PVAとアミンが入った水溶液を、モジュールの中空糸の中に流し込み、流れ出てきた水溶液を、またモジュールへと流し込む形で、3分ほど水溶液を循環させます。その後、このモジュールを乾燥させれば、モジュールの内表面に、CO₂を分離する薄い膜が出来上がっています。

水の濾過器をイメージするとわかりやすいかもしれません。

水を濾過器に通すと、分子サイズの大きな不純物が中に残り、純水だけが外に流れていきます。

同じように、この膜モジュールの中に、膜の材料となるPVAとアミンが入った水溶液を流し込みます。そうすることで、水は透過しますが、PVAとアミンは膜を透過できず、中空糸の内表面で堆積します。

本来であれば、アミンは分子サイズが小さく、水と一緒に外に流れ出てしまうのですが、アミンはPVAとの相性が非常によく、アミンと高分子が絡まることで中に残ってくれます。

その後に乾燥させれば、膜モジュールの中表面上に、CO₂を分離する薄い膜ができあがるというわけです。短時間かつ、非常に簡単に作れることがわかります。

実際に作った高分子膜の断面図の写真

今でこそ、こうやって実際に目に見えるものとして紹介できていますが、当初は大変でした。

まだこの技術が注目されていない頃は、国の支援もなく、当時所属していた九州大学では、独立専攻ということも相まって、1人でこの研究に挑んでいました。

(研究室の様子)

挑戦とはいっても、非常に地道な実験の繰り返しです。

どの成分をどの割合で配合すると、ベストな高分子膜をモジュールの中で作れるのか。配合率や、循環させる時間を微妙に変えながら、その条件探しをひたすら行っていました。困難でしたが、必ず出来るということが頭の中では見えていたので、諦めずに続けることができました。

この研究が注目されるようになると、国をはじめとする様々な機関からの支援も集まり、ようやく現在の膜モジュールに辿り着くことができました。

一旦条件が見つかると、容易に大量生産できますし、さらには薄い膜なのでごく少量の材料で、1つの膜モジュールを作ることできるので、非常に安価に済みます。

基礎研究という域を超えて、実用化レベルでこの性能を出せているのは、世界的にみても稀であり、国内では初めてとなります。現在は、NEDOの事業にて、第2フェーズの実証試験を始めたところです。それが終われば、パイロット試験へと進み、クリアすれば、いよいよ実用化です。

生物や自然が存続できるクリーンな地球を維持する

アイディア次第で使い方は無限大

ところで、この膜モジュールですが、使える用途は火力発電所だけではありません。

中小規模から大規模のCO₂排出源に適用できるほか、コンサートホールなど、CO₂濃度が高くなる閉鎖空間内にとどまらず、大気中など、あらゆる場所で使用することができます。

さらにはアイディア次第で、使い方は無限に広がっていく可能性があります。

以前、高校生と一緒に、膜モジュールを取り付けたアクリルボックスの中で、野菜を栽培するという実験をしたことがあります。

植物はCO₂を使って光合成するので、この膜モジュールを使って、効率的に外気からCO₂だけを分離して与えるとどうなるのかという実験です。

下の写真が2週間後の実験結果です。

右側が膜モジュールを使って、空気中から濃縮したCO₂を導入して栽培した野菜、左側が膜モジュールなしで育てた野菜で、その差は明らかです。通常は4週間必要だと言われているところを、2週間で食べられるところまで成長させることができました。

これは植物工場などで使用することもできますが、ビニールハウスで栽培を行っている農家でも使えます。

大掛かりな装置は必要なく、ビニールハウスにこの膜モジュールを取り付けるだけで、CO₂を効率的に取り入れることができ、より早い収穫を期待できます。実用化に向けて、農家と一緒にプロジェクトを進めているところです。

現在、日本では、植物などを栽培するために、CO₂の売買がなされていますが、そもそもCO₂は空気中にたくさんあり、そのCO₂を使えばいい、というのがこのプロジェクトの発想です。

この技術が、持続可能な地球への架け橋となる

このプロジェクトは、個人的な研究ではなく、地球に住む1人の住民という意識で取り組んでいます。私たち人類のため、そして地球のために、早急に気候変動問題を解決しなければなりません。

実際、2100年までに地球の平均気温の上昇を1.5度未満に抑えないと、現在の経済活動はできないと報告されています。何もできないまま時間が過ぎていけば、どんどんCO₂の排出量は上昇し、最終的には気温も5〜6度上がると言われています。近年では夏に40度を超える地域があり、熱中症対策などは深刻な状況です。そこからさらに5度気温が上がることを想像してみてください。

さらに2050年頃には、人的なCO₂の排出量を0にしなければなりません。これがいわゆるカーボンニュートラルですが、話はそれで終わりではありません。お伝えしているように、大気中には人類が排出してきたCO₂がたくさん残っているため、ゼロからさらにマイナスにする必要があります。

そのためには、大気中からCO₂を分離して回収するしか方法はなく、その手段として、私が作った膜モジュールが必要であると考えています。

安価かつ省スペースであり、さらには設定しておくだけで使えるので、国や企業、さらには個人でも使える日々が来ると考えています。回収したCO₂をビニールハウスで使用したり、遠い未来では、膜モジュールを使って炭酸飲料を作ることもできるようになっているかもしれません。

このように、カーボンネガティブな世界へと進んでいく中で、同時にエネルギー生産においてのブレークスルーが起これば、火力発電に頼る必要もなくなり、100年後には、再生可能エネルギーだけで暮らしていけるようになっているかもしれません。そうなれば、温暖化による懸念がなくなるでしょう。

私の技術は、そのような世界が訪れるまでの、橋渡しのような役割だと考えています。

人類をはじめ、生物や自然が存続できる地球を維持し、未来へと繋げていく。このような未来を見据えて、着実に目の前にある数値目標をクリアし、2030年の実用化を目指したいと考えています。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者紹介ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Laser Patterning of Porous Support Membranes to Enhance the Effective Surface Area of Thin-Film Composite-Facilitated Transport Membranes for CO2 Separation

著者名:Yida Liu; Daisuke Nakamura; Jubao Gao; Kazushi Imamura; Shoma Aki; Yukiko Nagai; Ikuo Taniguchi; Kana Fujiwara; Ryoga Horii; Yoshiko Miura; Yu Hoshino

掲載誌名:ACS Applied Materials & Interfaces

出版年月:2024年06月

Critical role of lattice vacancies in pressure-induced phase transitions of baroplastic diblock copolymers

著者名:Hiroki Degaki; Ikuo Taniguchi; Shigeru Deguchi; Tsuyoshi Koga

掲載誌名:Soft Matter

出版年月:2024年

Deep-Sea-Inspired Chemistry: A Hitchhiker’s Guide to the Bottom of the Ocean for Chemists

著者名:Shigeru Deguchi; Hiroki Degaki; Ikuo Taniguchi; Tsuyoshi Koga

掲載誌名:Langmuir

出版年月:2023年06月

A strategy to enhance recyclability of degradable block copolymers by introducing low-temperature formability

著者名:Ikuo Taniguchi; Thao Thi Thu Nguyen; Kae Kinugasa; Kazunari Masutani

掲載誌名:JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A

出版年月:2022年10月

Why does 2-(2-aminoethylamino)ethanol have superior CO2 separation performance to monoethanolamine? A computational study

著者名:Daiki Aso; Yuuichi Orimoto; Makoto Higashino; Ikuo Taniguchi; Yuriko Aoki

掲載誌名:PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

出版年月:2022年06月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)