2023年10月

「AI × 集積回路」で作る、新しいイノベーション文化

~集積回路の自動設計で世界の技術革新をアシストする~(前編)

近年、ニュースなどで「半導体不足」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。ここには、あらゆる製品に半導体が使われるようになり、製造が追いついていない背景があります。つまり、半導体はテクノロジーや経済の発展を担う一つの要因だといえるかも知れません。

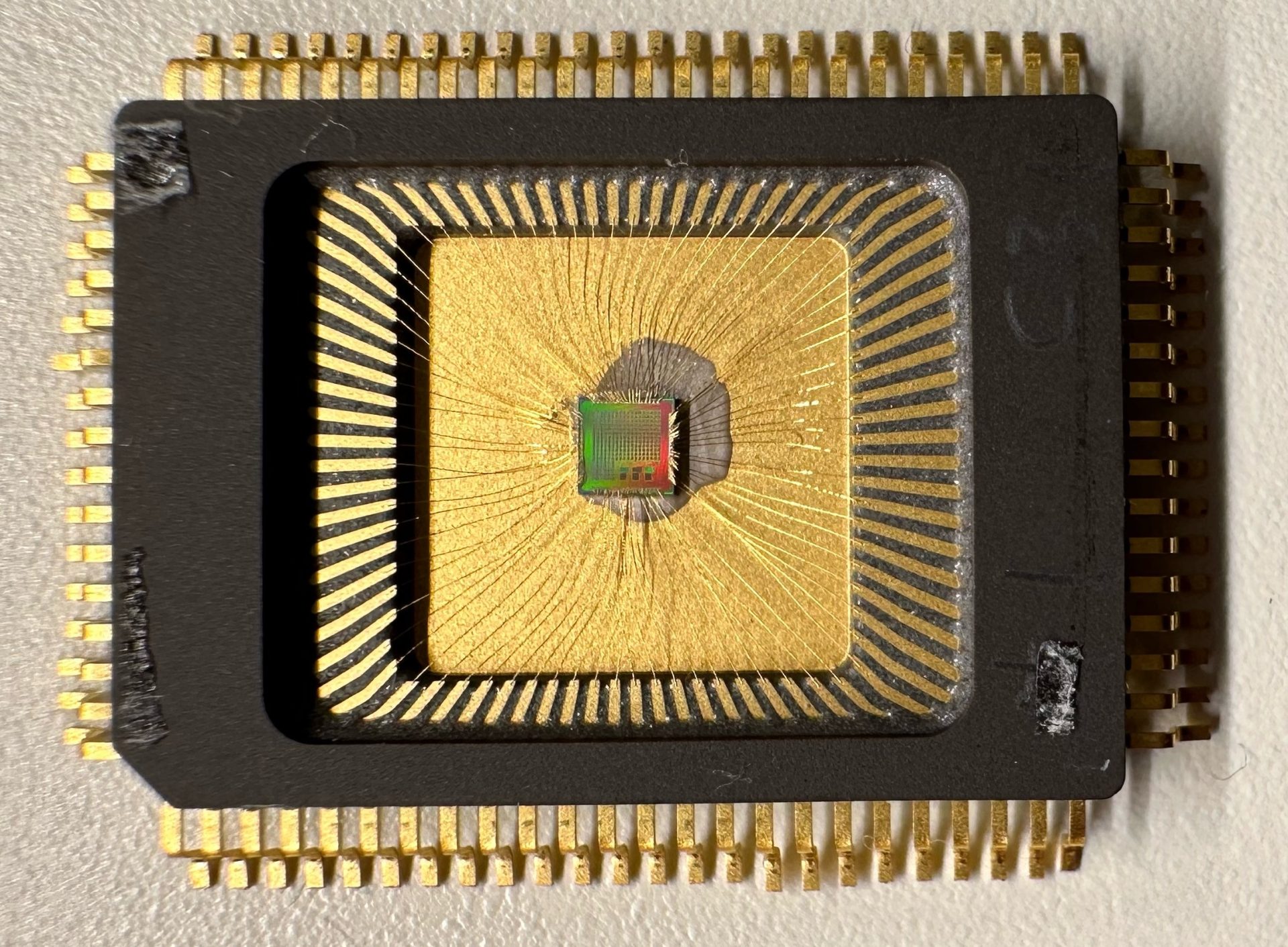

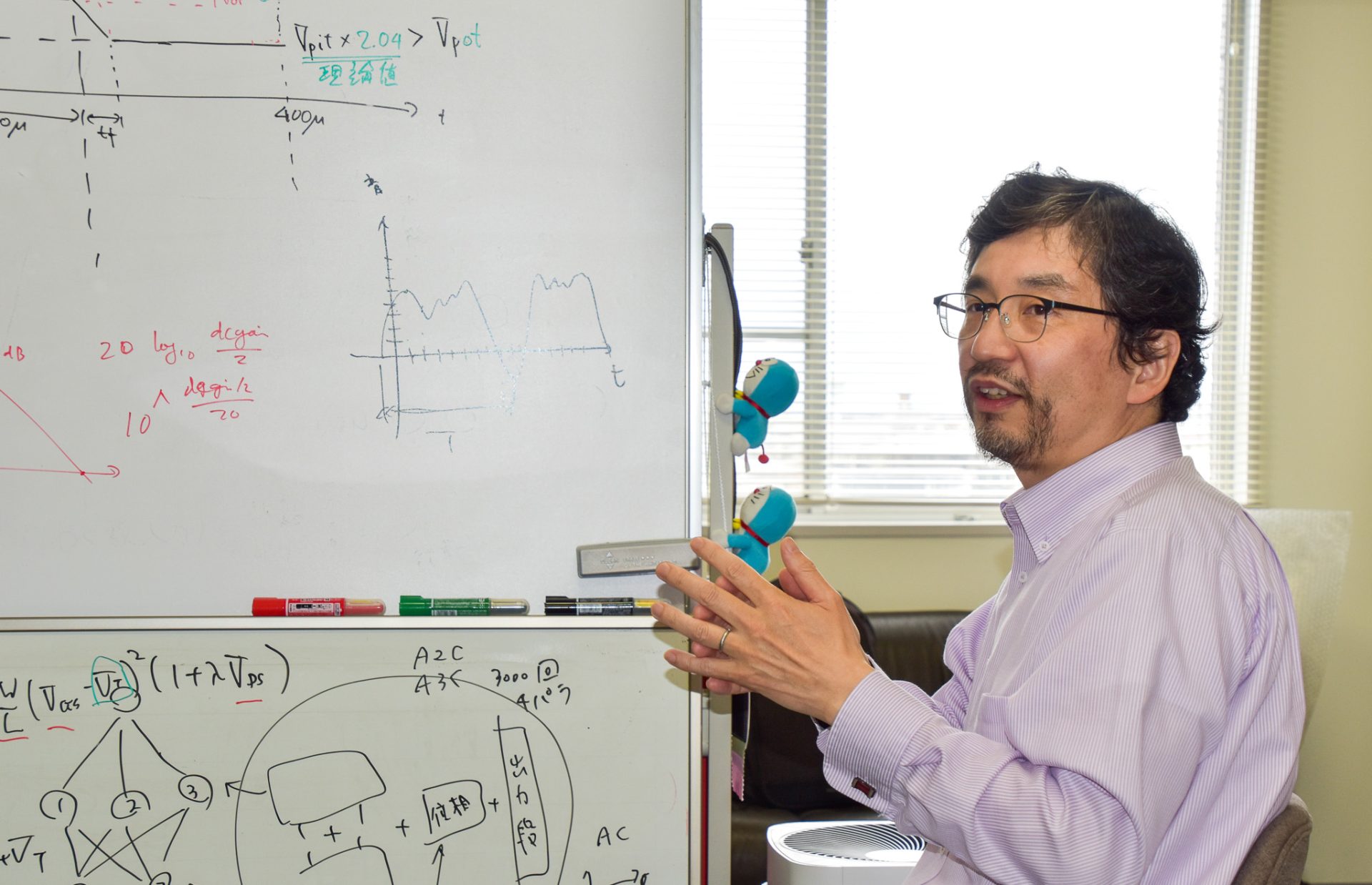

そこで今回は、そんな半導体に組み込まれている「集積回路」について、髙井伸和教授にお話を伺います。普段耳にすることがない集積回路ですが、大きな可能性を秘めており、世界各国の政府やGoogleをはじめとするグローバル企業がこぞって研究開発に取り組んでいます。

また、髙井教授はこれまでにない視点に立って集積回路設計のあり方そのものを変えようとされています。 この記事では、「集積回路とはどのようなものなのか」「私たちの暮らしにどのような影響を及ぼしているのか」について解説頂きながら、髙井教授の研究内容や見据えられているビジョンについて迫っていきます。

私たちの身の回りは集積回路で溢れている?

私は、これまで集積回路の研究を行ってきました。いきなり「集積回路」と言われても、普段耳にすることがないので、少しとっつきにくい印象を持たれるかもしれません。それもそのはずです。集積回路は様々なプロダクトの中に組み込まれているので、普通に暮らしている限り目にする機会がありません。

ですが、私たちの日々の暮らしを見渡してみると、集積回路が使われていないものを探す方が難しいくらい様々な製品に使われていて、社会を支えてくれているとても重要な存在です。

では、この集積回路はいったいどのようなところで役立っているのでしょうか。

たとえば、1日のうちで頻繁に使用するスマートフォン。この中にも高性能な集積回路が使われています。

街を歩いていると、スマートフォンを使って撮影をする風景を頻繁に見ますよね。これは現実の風景をデジタルに変換して、スマートフォン上で撮影データを楽しんでいるということです。

集積回路は「現実世界の風景をデジタル(写真データ)に変換する変換装置」のような役割も果たしてくれています。 この変換技術は、スマートフォンだけでなく、日々の暮らしに目を向けてみると、電車や車、パソコン、工業機器、自宅ではオーブンやエアコン、テレビ、冷蔵庫、電気ケトル、医療の現場では、血圧計や心電図など様々なものに使われています。

イノべーションと集積回路

スマートフォンのように、世の中に新しいものが生まれたり、新しいライフスタイルが根付いたりする時、そこには集積回路の存在が欠かせません。車の自動運転技術が注目されていますが、ここにも集積回路が一役を担っています。

近年では、Googleが大きな資本と人材を投入して集積回路の分野に参入し、日本政府も研究開発に力を入れはじめています。私も日本政府のプロジェクトに参加していますが、今後もさらに研究が盛り上がっていくことでしょう。

そのような集積回路ですが、私が行っている研究が他と違う点は、「集積回路設計の自動化」を目指している点です。設計の自動化が実現すれば、専門知識がなくても誰でも集積回路を作ることができるようになり、アイディアさえあれば誰もが世の中にない製品やサービスを生み出すことができるようになります。

その分だけイノベーションも起きやすくなり、より豊かで便利な社会へとなっていくでしょう。私の研究ミッションはまさにここになります。

世の中を変えたスティーブ・ジョブズのように、世の中を変えるアイディアを持つ若者や研究者、経営者が、より早くより低コストでアイディアを実現させる際の力になれたらと考えています。

知れば知るほど面白い!アナログ集積回路の世界 〜現実とデジタルをつなぐ変換装置〜

前項で少し説明した「集積回路」には、大きく分けて「アナログ集積回路」と「デジタル集積回路」があります。「デジタル集積回路」は集積回路の中で情報を演算(処理・加工など)したり、保存したりします。

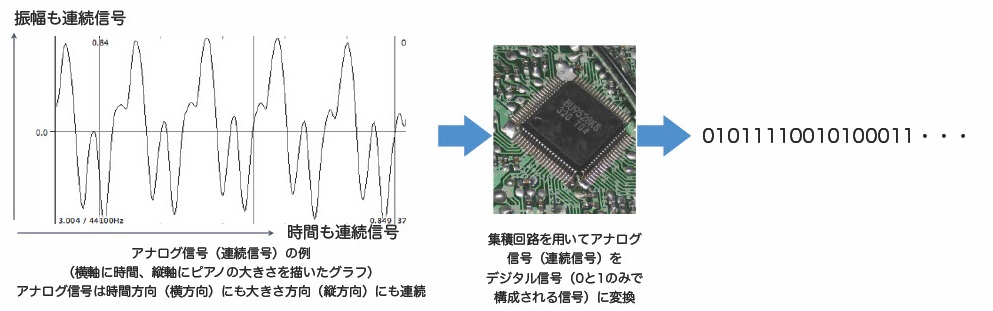

それに対して「アナログ集積回路」は主に人間との情報のやり取りの役割を果たします。アナログ集積回路の機能の一つに「アナログ信号をデジタル信号に変換する装置」または「デジタル信号をアナログ信号に変換する装置」があります。

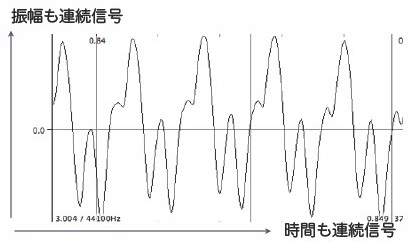

実は、日常の風景や音、気圧、熱、さらには心拍数などをはじめとする生体信号など、私たちの身の回りにあるほとんどのものはアナログ信号として数値化することができます。 たとえば以下のグラフは音の大きさをdB(デシベル)で表したアナログ信号です。

アナログ信号は、ずっと一定ではなく時間と共に変化するのも特徴です。一方、デジタル信号とは様々な情報を「0」と「1」の値のみで表現したものです。光、音、気圧、位置情報など全てを0と1だけで表現した世界です。

より理解を深めるために、ここでは音楽プレーヤーを例に考えたいと思います。今でこそ私たちはいつでも聞きたい音楽を好きな時に好きな場所で聞けますが、それは音楽をデジタルデータとして持ち歩けるからです。

ですが、本来その音楽データは、元はスタジオで演奏された生のアナログ音だったはずです。それをスマートフォンで聴くには一度デジタルデータに変換しなければなりません。このスタジオで演奏された音楽を「アナログ信号」、それをデジタル化したものを「デジタル信号」だと考えてみてください。そして、スタジオで演奏された音をデジタルデータに変換する装置がアナログ集積回路ということです。

その逆も然り。デジタル信号をアナログ信号に変換する場合にもアナログ集積回路が必要です。

しかし、音楽と一言に言っても、そこにはボーカルの音声やピアノ、ドラム、ギター、など様々な音が無数に複雑に混ざり合っています。それら一つ一つのアナログ信号を全て正確にデジタルデータとして変換しなければなりません。

ピアノの音色が美しい理由はアナログ信号を解析してみるとわかる?

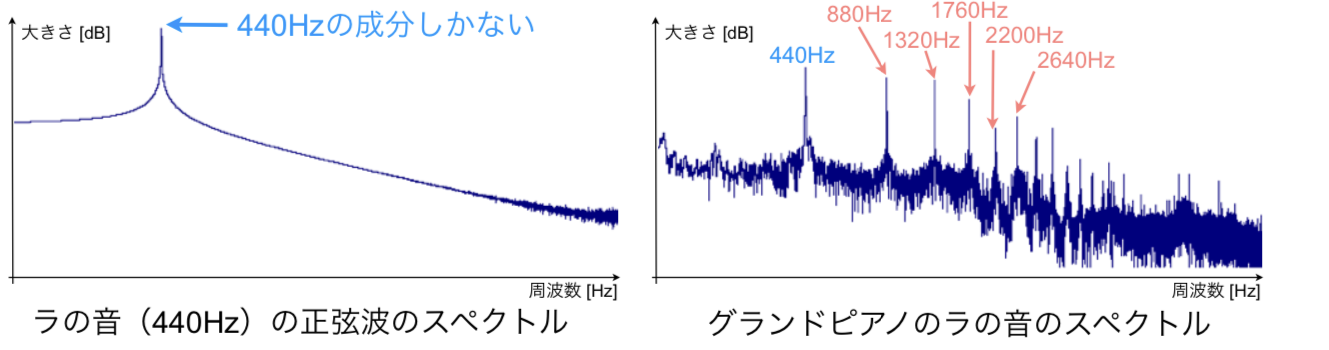

例えば、ピアノの「ラ」の音がどのような周波数で構成されているか(これをスペクトルという)を見てみましょう。

「ラ」の周波数は440Hz です。これを音として聞いてみると、無味乾燥な音になってしまい、ピアノらしさを全く感じられません。

↓再生ボタンを押して一度聞いてみてください。

音階自体はあっているはずなのに、ピアノらしさを感じないのはいったいなぜでしょうか。以下のグラフを見てみると、その理由がわかります。

左の図は先ほど聞いた「ラ」の音がどのような周波数で構成されているかを計算してプロットした図です。

右の図は「ピアノのラ」の音で同様の計算をした結果です。

同じ「ラ」の音なのに全く違う波形になっていることがわかります。不思議だと思いませんか?そこで右グラフの赤字で書かれている数値に着目してみてください。

「440Hzのラ」だけではなく880Hzや1320Hz、1720Hzなど様々な音階の音も上に飛び出ているのがわかります。ちなみに、880Hzは「1オクターブ高いラ」であり、「1760Hzは、その倍以上高いラ」になります。

つまりピアノで鳴らした「ラ」の音は、440Hzのラを軸としつつも、様々な音階のラの音が同時に鳴っているのです。この音の高さを決めている440Hz の「ラ」の整数倍の周波数を「倍音」といい、この倍音がピアノらしい深みのあるラの音を表現しているのです。

複雑で膨大な情報量を持つアナログ信号をどのようにデジタルに変換するのか

アナログ信号がどのようなものか、その複雑さについて少し理解いただけたかと思います。

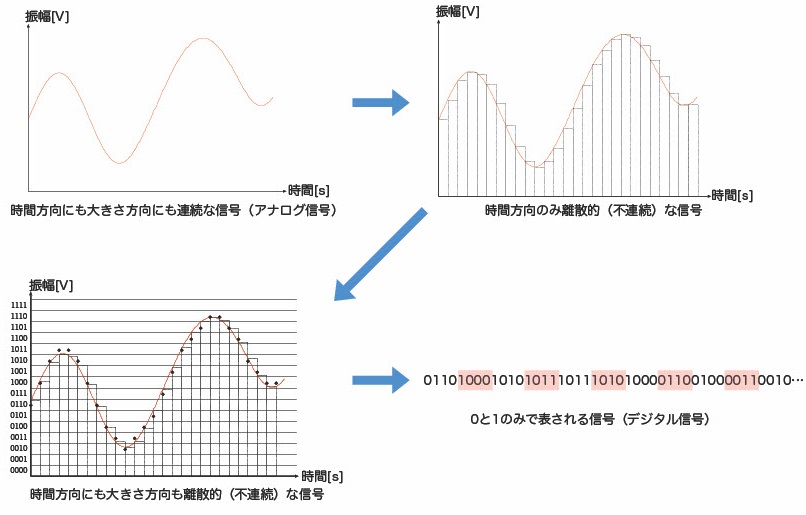

では、このアナログ信号をどのようにしてデジタル信号に変換するのでしょうか。

私たちの身の回りにあるほとんどがアナログ信号な訳ですから、アナログ信号は無数に存在していますが、デジタル信号の世界には、表現する道具が「0」と「1」しかありません。音の高さや強さ、光の明るさや色味、気圧など全てを0と1だけで表現する必要があります。

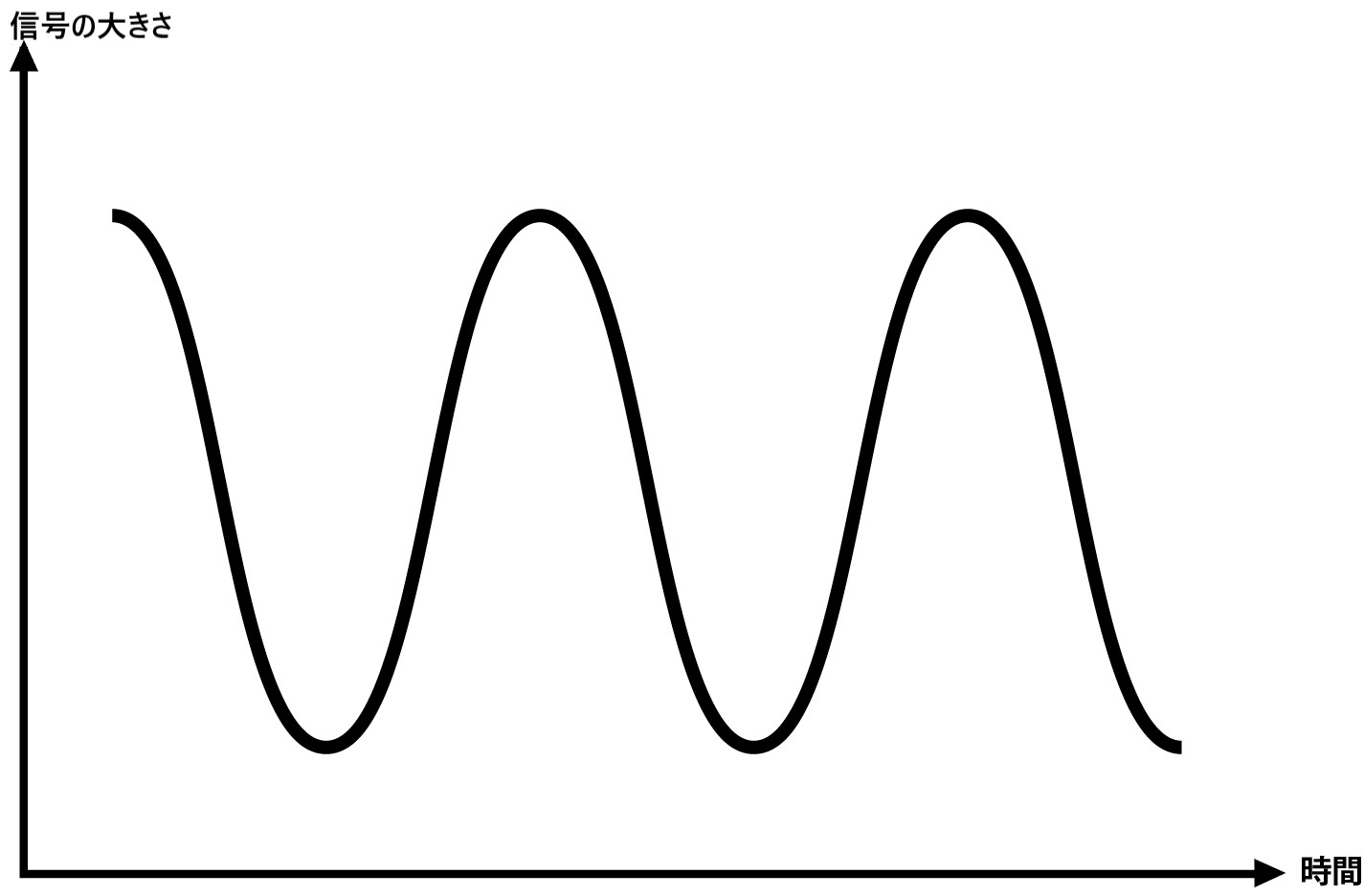

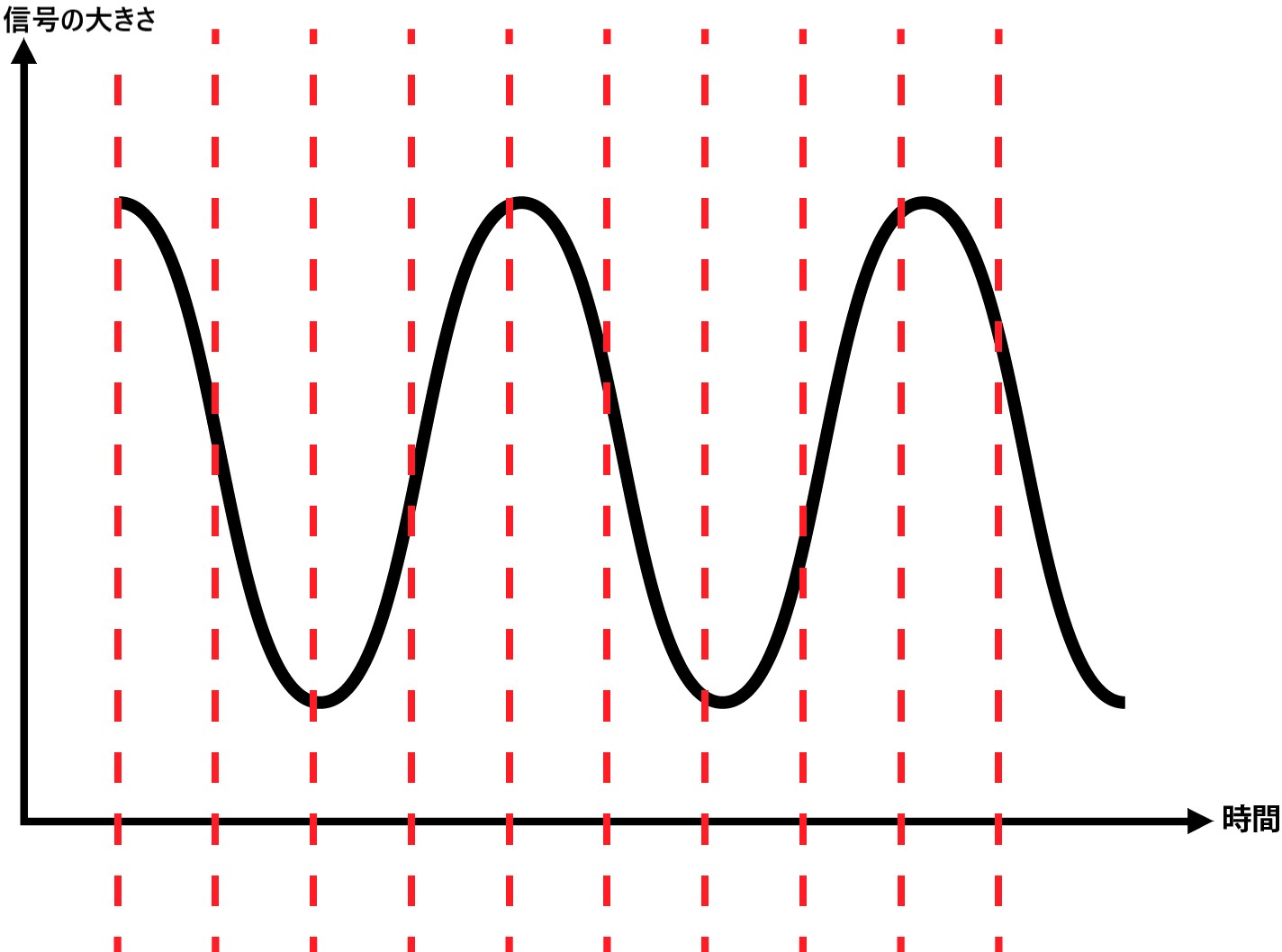

では、どのようにしてデジタル信号に変換するのか少し解説したいと思います。 以下のグラフを見てください。これはラの音を波形で表したものです。

時間と共に同じパターンを繰り返しています。アナログ信号は時間と共に連続して変化し続けるので、そこには無限の情報があり、それら全てをデジタル化することはできません。

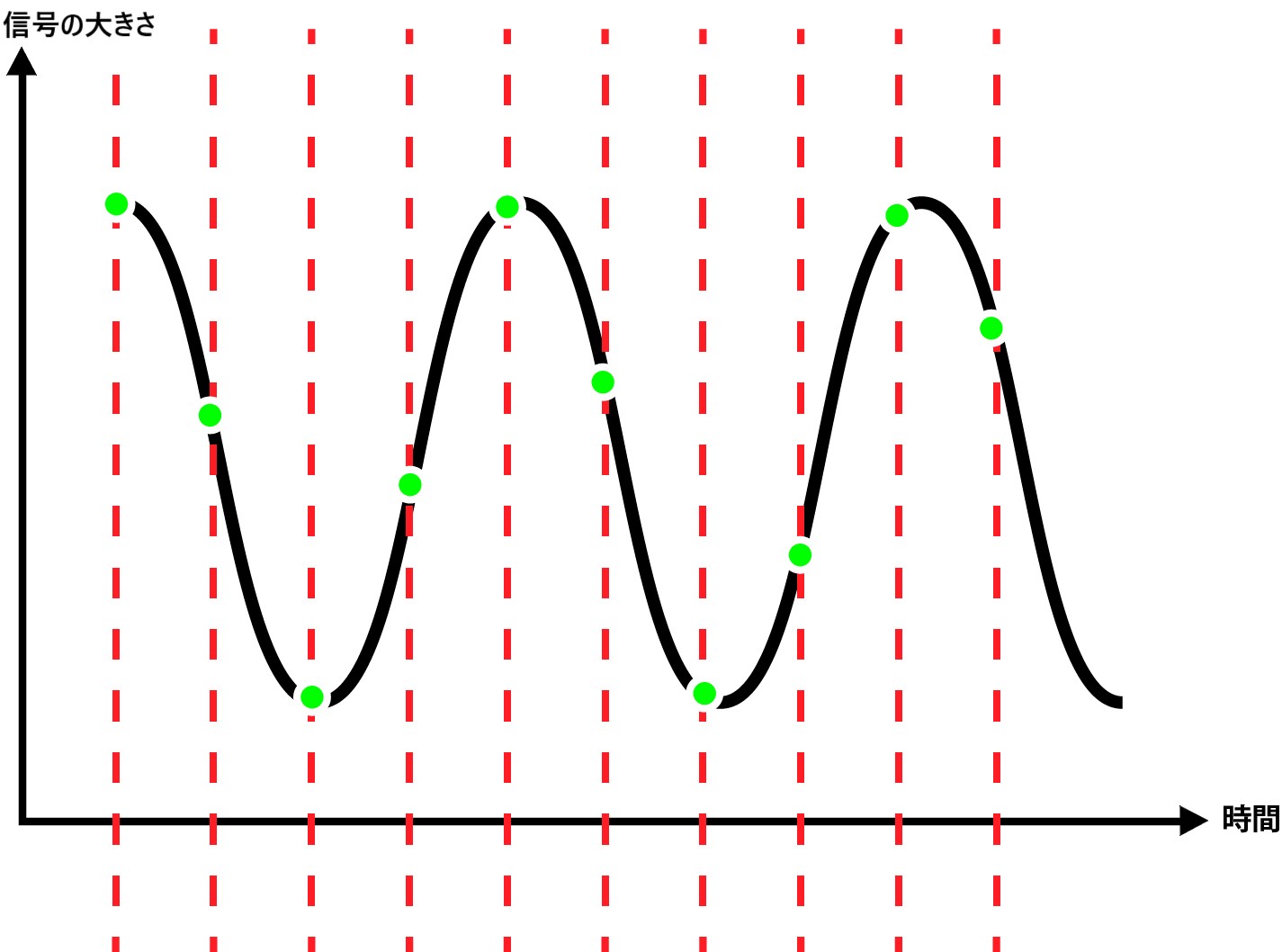

そこで一定間隔の時間で赤ラインを引いて、アナログ信号をぶつ切りにしてみます。

次に、赤ラインと波形が交差する箇所に緑色の点をおいていきます。

この交差している緑色の部分をデジタル信号に変えていくのです。

連続しているアナログ信号全てを変換することはできませんが、このようにアナログ信号をぶつ切りにして、ある一定のポイントだけを拾うことで、デジタル信号への変換が可能となります。

当然、この赤ラインの時間感覚を詰めれば詰めるほど、交差する箇所がより多くなり、その分だけデジタル信号の数も多くなりますので、忠実に元の音源を再現することができるようになります。「音質の良い悪い」を決めている一つはここにあります。

しかし、どれだけ赤ラインの時間間隔を詰めても緑の点以外の部分はデジタル化されませんので、100%そのままデジタル化することはできません。

一方アナログレコードはアナログ信号をアナログ信号のまま、盤に溝を掘って記録していますので、忠実な再現が可能です。CDやMP3データとアナログレコードの違いはここにあります。

今回は縦(時間)方向を分割しましたが、実際には横(振幅)方向にも信号を分割することで、最終的にデジタル信号になります(図2アナログ信号をデジタル信号へ変換する手順 を参照)。

いかがでしょうか。

実際の音楽をデジタルデータに変換するプロセスが少しイメージできたでしょうか。今回は音を使って説明しましたが、温度や気圧、位置情報、生体情報も基本的には同じ仕組みを使ってデジタル信号へと変換していきます。

次回の後編では、集積回路と今話題のAIを使って、私がどのような革新的な未来を実現したいのか、そのビジョンをお伝えしたいと思います。AI技術の進化により、さまざまなことが可能になり、これからの時代は目まぐるしく変化していくでしょう。

そしてその変化の鍵を握っているのは集積回路や半導体だと考えています。ぜひ楽しみながら読んでいただけると嬉しいです。

(後編に続く)

研究者プロフィール

主な発表論文・関連特許

Self-improvement of OPAmp parameters using Q-Learning

著者名 : N. Takai; M. Fukuda; M. Saruta

掲載誌名 : International Conference on Synthesis Modeling Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD 2019)

出版年月 : 2019年07月

Comparator Synthesis Using Distributed Genetic Algorithm and HSPICE Optimization

著者名 : N. Takai; K. Suzuki; Y. Sugawara

掲載誌名 : Applied Mechanics and Materials

出版年月 : 2019年02月

Inference of Optimal Analog Circuit Topology Using Deep Learning

著者名 : T. Matsuba; N. Takai; M. Fukuda; Y. Kubo

掲載誌名 : IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2018)

出版年月 : 2018年11月

Output Voltage Ripple Compensation for Switching Power Supply in EMI Reduction Method with Theoretical Analysis

著者名 : T. Arai; N. Miki; Y. Kobori; N. Takai; Y. Sun

掲載誌名 : IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2018)

出版年月 : 2018年11月

EMI Reduction with Low Output Ripple Voltage in DC-DC Converter

著者名 : N. Takai; T. Arai; N. Miki; Y. Kobori

掲載誌名 : 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits

出版年月 : 2018年10月

【関連の出願特許】

【発明名称】学習装置、回路設計支援装置、学習方法、回路設計支援方法、学習プログラム、及び回路設計支援プログラム

【公開番号】特開2023-115553

【発明者】髙井伸和, 齋藤彰寛

【発明名称】素子値推論方法、素子値推論装置、及び、素子値推論プログラム

【公開番号】特開2020-187395

【発明者】髙井伸和, 福田雅史, 猿田将大

【発明名称】回路設計装置、回路設計方法及びプログラム

【公開番号】特開2020-184123

【発明者】髙井伸和, 福田雅史, 猿田将大

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)