2024年6月

世界初の3つの新しい遺伝子組換え蚕

~医療に貢献する「特殊な糸を生産する蚕」と「糸を吐かない蚕」の創出~(前編)

お話を伺うのは、応用生物学の研究をされている小谷英治教授です。

今回は、その中でも蚕(カイコ)に関する興味深い研究についてお話しいただきました。

蚕といえば絹糸をイメージしますが、小谷教授はこれまでとは一線を画す、全く新しい蚕の活用法を研究されています。

それが「先端医療で活用されるバイオ素材としての蚕」です。

この研究が確立されれば、衰退しつつある蚕産業が、息を吹き返す新しいキッカケになるでしょう。

蚕(カイコ)をバイオテクノロジー素材に活用

私は将来、先端医療の分野に貢献できる蚕の研究を行っています。

蚕といえば、一般的には絹糸を使った衣料品を思い浮かべますが、実は衣料用としての蚕産業は、衰退の一途を辿っているのが事実です。

かつては、蚕から取れる絹糸は、高級な繊維として日本では着物や寝具などに使われており、大きな産業として繁栄しましたが、今ではすっかり着物を着る機会がなくなり、加えて安価な綿などの普及により、需要は極端に減っています。それに伴い、蚕を飼う農家も毎年減少しています。

このような時代背景もあり、日本では「蚕に新しい機能を加えて、別の使い方ができないか」という視点で研究が行われており、私もこのような蚕の研究をしている1人です。

現在、私の研究室では、ある遺伝子操作を行うことで、「再生医療で必要とされる有効成分を効率的に吐き出す蚕」を作ることに成功しています。これらの技術は、将来的にはiPS細胞やES細胞など再生医療の分野で、バイオテクノロジー素材として広く活用されることを想定しています。

再生医療は、今後も注目され続けるテーマであり、医療分野において大きな貢献ができますし、何より実用化されれば、産業として期待されなくなった蚕に新しくスポットライトがあたり、蚕産業が違う形で勃興していく大きなきっかけになるのではないでしょうか。

また、私の研究室では、このような蚕に加えて「糸を吐かない蚕」を作ることにも成功しています。我々独自の技術を生み出し、世界ではじめて成功した事例です。

これらがどのように役立つのかは後述しますが、蚕を軸にして、医療や産業、雇用、農家など、様々な分野にインパクトを与えられる可能性があると考えております。

常識を塗り替える『3つの蚕(カイコ)』

私たちが作った蚕は、再生医療の分野では、主にES細胞などの「幹細胞を培養する(増殖させる)」際に有効活用できます。

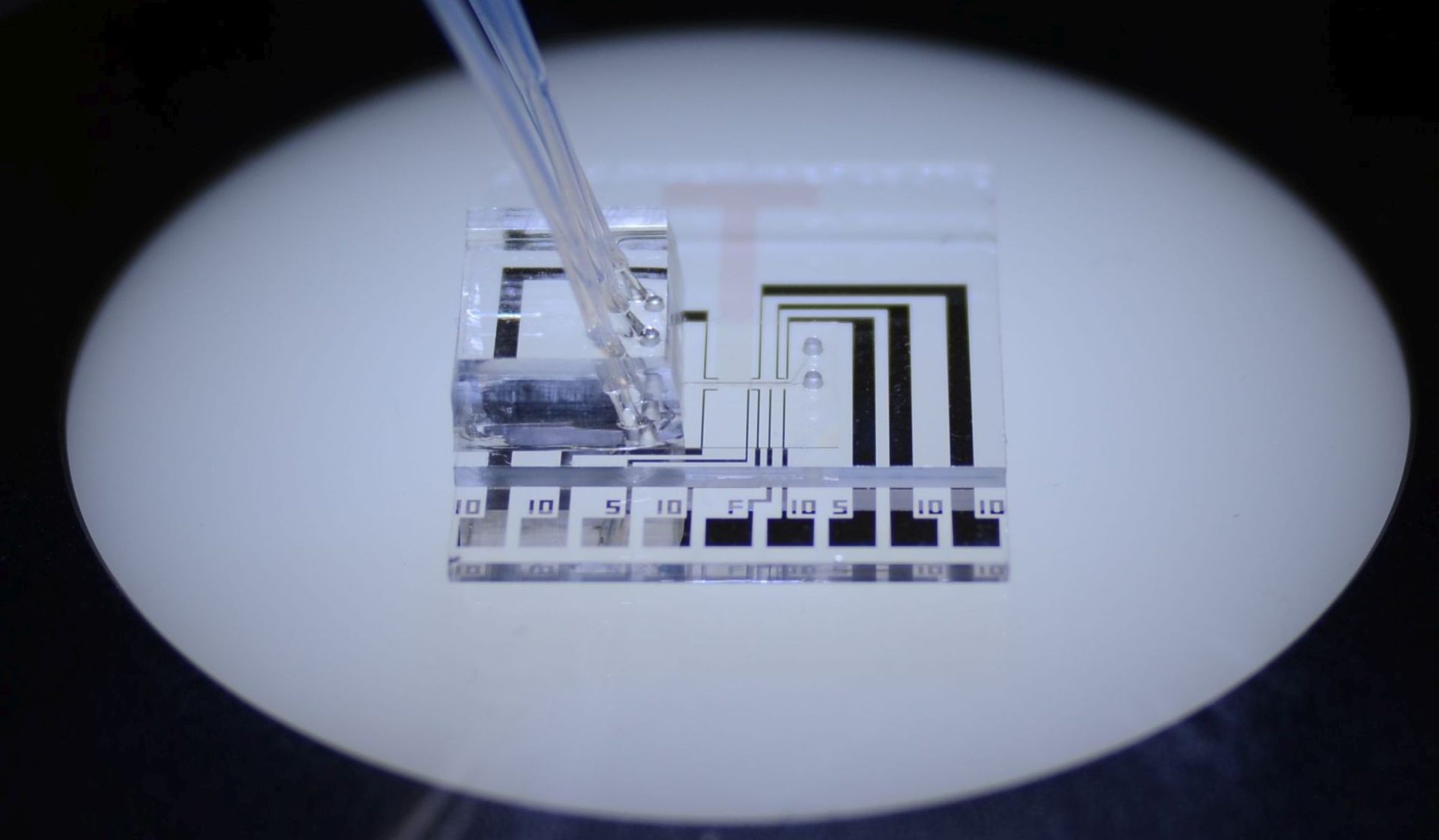

蚕の卵に遺伝子操作を行っている様子:1mmサイズの卵に10マイクロメートルの針を使って行うため正確な作業が求められる

一時期ニュースなどで頻繁に目にする機会があったiPS細胞やES細胞。これは幹細胞の一種であり、皮膚や臓器など、いろいろな細胞に変化させることができるため、再生医療分野での要となります。

この幹細胞を培養する上で課題となるのが「いかにして分化を防ぐか」ということです。

培養している最中に、幹細胞の分化が進み、何らかの特性を持つ細胞へと変化してしまいます。

一度変化してしまうと、例えば心臓の細胞を作ろうと思っても、その幹細胞を使うことはできません。 ところが、私が作った蚕を活用すると、分化を防ぐことができ、未分化の状態を維持できることがわかりました。

◆セリシンだけを吐き出す蚕

蚕が吐く糸の中には、セリシンというタンパク質があり、このセリシンがあると、幹細胞の分化を防げることがすでにわかっています。

しかし、糸の中にはセリシン以外に、絹糸の原料となるフィブロインというタンパク質があるので、セリシンを取り出す際にフィブロインと分離させる必要があります。

ところが、分離させる際にセリシンそのものが壊れるなど、さまざまな課題がありました。

そこで私は、蚕に遺伝子操作を行い、フィブロインを作らない、つまり「セリシンだけを吐かせる蚕」を作ったのです。

セリシンのみを吐くので、セリシンを壊さずに使うことができるうえに、セリシンとそれ以外の成分を分ける作業も必要なくなります。

マユを見てください。

右側の真っ白なマユが通常の蚕のものです。これに対して、左側のマユが私が作ったセリシンだけを吐く蚕になります。 通常の蚕のマユに比べて、透き通っており、中にいる幼虫の様子を見ることができます。

「フィブロインを無くし、セリシンだけを蚕に作らせる」研究は世界的に見ても難しいとされていました。

というのも、フィブロインというタンパク質は1つのタンパク質ではなく、3つのタンパク質からできているからです。

タンパク質が3つもあるので、遺伝子操作を行う場合は、これら3つを1つずつ印をつけながら潰す複雑な作業が毎回必要となります。

しかし、私たちが作った蚕は、たった1度、ある成分を蚕の遺伝子に組み込むだけで完了します。 産業としての実用化を考えた場合、この手順の簡略化や、セリシンだけを確実に作れるということは非常に大切になってきます。

セリシンの可能性

また、セリシンはES細胞との相性がよく、特にES細胞を培養する際は、効果を発揮できます。遺伝子組換えのためのキメラマウス作成において、ES細胞の未分化状態の維持が非常に重要です。セリシンを用いて、未分化を維持しながら増殖するES細胞は、ES細胞の利用性を高めてくれることが期待されます。

さらに、セリシンは加工をすると、スポンジ状の物質を作ることができるので、将来的には、人や生き物の体の中で働く幹細胞の土台のようなものにしたいと考えています。

◆フィブロインだけを吐き出す蚕

セリシンだけを吐く蚕を作った後に、取り掛かったのが「フィブロインだけを吐く蚕」の研究です。

先ほどと同じ仕組みを使って、遺伝子操作を行い、今度はセリシンではなく、フィブロインという成分だけを吐く蚕を作ることに成功しています。これも細胞培養のシーンで活用されることを想定しており、現在はより詳細な活用方法を研究している最中になります。

◆糸を吐かない蚕

通常、蚕は糸をはいて、その糸にくるまる形でサナギになっていきますが、この常識を覆し、糸を吐かないままサナギになる蚕を作ることに成功しました。

糸を吐かないということは、糸になるはずだったタンパク質を、体の中に溜めたままサナギへと成長することになり、体内に溜まったタンパク質の原料を使って、ワクチンなどの薬を作ることが可能となります。

また、通常の蚕に比べて、糸を吐かない蚕から取れるタンパク質は2〜3倍ほど多く、効率的に薬を生産することにつながります。

たとえば、このタンパク質をもとに、「食べるワクチン」を作れるのではないかと考えています。動物が毎日食べる餌の中にワクチンを混ぜて与えることで、その動物が病気にかからないようにすることにつながるでしょう。

そうなると、注射を打たなくても良い時代が来るかもしれません。このような新しい防疫の形を模索しながら、現在も研究を続けています。

研究者プロフィール

- 紹介教員を見る

研究者ハンドブック

主な発表論文・関連特許

Cytotoxin-mediated silk gland organ dysfunction diverts resources to enhance silkworm fecundity by potentiating nutrient-sensing IIS/TOR pathways.

著者名 :Ping Ying Lye; Chika Shiraki; Yuta Fukushima; Keiko Takaki; Mervyn Wing On Liew; Masafumi Yamamoto; Keiji Wakabayashi; Hajime Mori; Eiji Kotani

掲載誌名 : iScience

出版年月 : 2024年02月

繊維生物の機能改変と応用

著者名 :小谷 英治

掲載誌名 : 繊維機械学会誌

出版年月 : 2023年11月

Progress and challenges in production of recombinant Newcastle disease virus hemagglutinin-neuraminidase subunit vaccine

著者名 : Ping Y. Lye; Eiji Kotani; Mervyn W.O. Liew

掲載誌名 : Process Biochemistry

出版年月 : 2023年09月

カイコ遺伝子組換えによる繭の操作

著者名 : 小谷 英治

掲載誌名 : 蚕糸・昆虫バイオテック

出版年月 : 2022年12月

Development of silkworm virus-derived, multi-layered microcrystals encapsulating two different proteins in the different layers

著者名 : Taichi Sonoda; Naohiro Shimada; Keiko Takaki; Eiji Kotani

掲載誌名 : The Journal of Silk Science and Technology of Japan

出版年月 : 2022年10月

- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)

- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)

- 大学や学生を支援したい方(基金事業)

- 受験を考えている方(入試情報)

- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)